近代史上某条约规定:“上谕以永禁设或人与诸国仇敌之会,违者皆斩。……如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办,否则该管之员,即行革职,永不叙用,亦不得开脱别给奖叙。”这标志着( )

| A.中国开始沦为半殖民地半封建社会 |

| B.外国势力控制了中国官员的选拔 |

| C.列强瓜分中国的狂妄计划被粉碎 |

| D.清王朝成为列强统治中国的工具 |

史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时

| A.女性地位低下 | B.婚姻讲究门第 |

| C.择婿方式独特 | D.大臣拉帮结派 |

“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。东汉时的这一说法反映出当时

| A.礼制观念淡化 | B.儒法两家结合加深 |

| C.崇尚法家思想 | D.儒学独尊地位动摇 |

有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调

| A.君主无为而治 | B.强化血缘等级 |

| C.推行礼乐仁政 | D.实行严刑峻法 |

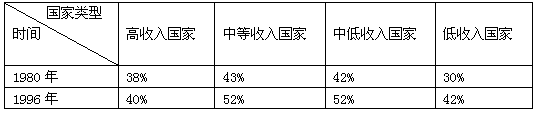

表1是1980年、1996年世界不同类型国家进出口依存度表。据此判断正确的是

| A.国际贸易总体发展缓慢 | B.经济全球化趋势加强 |

| C.区域经济集团化削弱 | D.各类国家经济发展水平差距缩小 |

2011年,德国和法国共同编撰的“讲述欧洲历史的教科书”历时五年终于完成,创造了编撰共同历史教科书的德法模式,即“双方一直磨合到彼此就大部分争议问题达成共识,再开始共同编撰教科书”。编者认为这套书的最终目的是鼓励学生以批判的眼光看待历史,不会只给一种答案。据此判断,编撰此书体现了

| A.价值判断高于史实判断 | B.对于民族国家身份的认同 |

| C.历史共识需要批判思维 | D.批评思维比历史真实重要 |