1975年,四届人大一次会议任命了13位政府领导人。其中,劳动模范陈永贵和吴桂贤都是从基层被火速选拔成为副总理的,他们在工作上实行“三三制”,即每年三分之一时间在中央工作,三分之一时间回原单位劳动,三分之一时间到各地调查研究。这说明

| A.中央政府被全面夺权 | B.人大制度基本不能实行 |

| C.中央注重走群众路线 | D.社会秩序遭到严重破坏 |

2013年7月习近平总书记在西柏坡调研时指出“当年党中央离开西柏坡时,毛泽东同志说是‘进京赶考’。60多年过去了,我们取得了巨大进步,中国人民站起来了,富起来了,但我们面临的挑战和问题依然严峻复杂,应该说,党面临的‘赶考’远未结束。”。当年毛泽东说的“进京赶考”其背景是

| A.解放战争取得完全胜利 | B.社会主义制度已在中国建立 |

| C.全国大陆领土基本解放 | D.中国共产党即将成为执政党 |

毛泽东在某次会议后说:“像我这样一个人,从前并不会打仗,甚至连想也没想到过要打仗,可是帝国主义的走狗强迫我拿起武器。”由此可以判断出毛泽东所说的“某次会议”的影响是

| A.中共有了自己的思想武器 |

| B.中共进入了独立领导革命战争的新时期 |

| C.中共从幼稚走向成熟 |

| D.中共取得新民主主义革命胜利 |

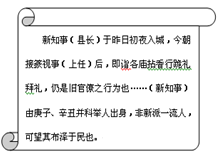

下图所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记作为例证,可用于说明( )

| A.维新变法的必要性 |

| B.辛亥革命的局限性 |

| C.新文化运动的进步性 |

| D.国民革命的不彻底性 |

有些史学家认为,“太平天国的改革方案包含了很多激进的特征,对不满的民众很有吸引力”。其方案中对民众最具吸引力的是( )

| A.平均分配土地 | B.产品上交国库 |

| C.建立民主政治 | D.兴办学校教育 |

从近代中国开始沦为半殖民地开始,下列最能全面代表近代中国人民探索的历史主题的是( )

| A.近代化 | B.工业化 | C.民主化 | D.救亡图存 |