黄宗羲在他所著的《学校》里指出,“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其非是于学校”,“必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备”。这说明他

①没有从根本上否定君和臣

②主张推翻君主专制

③主张学校拥有对执政者的监督权

④有近代民主政治的思想

| A.②③④ | B.①②③ | C.①③④ | D.①②④ |

1872年创办的《申报》载:当今时事,文则质而不俚,事情简而能详,上而学士大夫下及农工商贾皆能通晓者,则莫如新闻纸之善矣……无求其真实无妄,不为浮夸之辞,不述荒唐之语。以下关于《申报》的说法错误的是

| A.是中国人自己创办的近代报刊 |

| B.是重要的大众传播媒介 |

| C.“无偏无党”是其办报的宗旨之一 |

| D.是中国近代影响力较大的中文报刊 |

《上海洋场竹枝词》:“往来如织密如麻,满眼汽车与电车;谁说中华生命重,噬人虎口日增加。”“欲保安全维秩序,认明红绿两边灯。”下列说法正确的是

| A.当时的汽车又称蒸汽机车 |

| B.材料反映上海已进人立体交通时代 |

| C.该现象反映了中国交通近代化历程 |

| D.此种现象最早出现于19世纪末 |

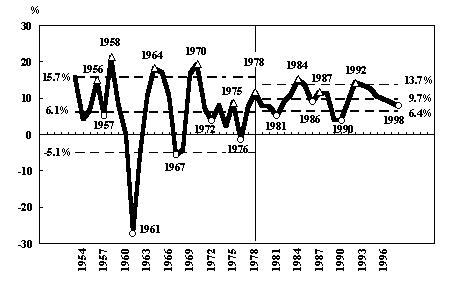

下图为新中国成立后的经济增长率9轮波动图,关于该图的解释,正确的是:

图1 中国经济增长率的9轮波动(1953-1998年)

| A.由于市场经济的影响,1954-1958年间我国经济增长快 |

| B.“左”倾错误导致了1960-1961年间我国经济的负增长 |

| C.由于“文革”的破坏,1966-1976年间我国经济一直为负增长 |

| D.由于社会主义市场经济体制的确立,1990-1992年我国经济增长迅速 |

下表反映的是民国时期中国民族工业的相关数据

| 1911——1945年中国工业生产指数(1933年物价为衡量标准) |

|

| 1912—1920年 |

13.4% |

| 1921—1926年 |

-4.5% |

| 1927—1936年 |

8.7% |

| 1937—1945年 |

-2.45% |

对表中信息解读正确的是

A.两次快速发展均得益于社会的剧变 B.国民政府前十年民族工业发展较快

C.内战是阻碍民族工业发展的主要原因 D.抗战期间民族企业被日本整体吞并

傅衣凌主编《中国历史·明史》载:从江南丝织业的整个生产过程看,一个机房中,机工有络工、拽工、织工、牵经工,还有刷边、运经、接头等工,各有专门技术……反映了明朝手工业

| A.资本主义雇佣劳动关系 | B.纺织业技术分工越来越细 |

| C.官营手工业开始面向市场 | D.个体家庭手工业有所发展 |