1912年《申报》载:“人民既乏国民之常识,而于风俗习惯尤未改革。”“于共和同之组织,若选举,若会议,及其他人民对于国家种种应尽应享之权利义务成不谙熟。”这说明当时中国

| A.共和革命不可能成功 | B.只能实行君主立宪 |

| C.人民不支持革命 | D.实行思想文化启蒙的紧迫性 |

清末民初,山西有一首民谣:“破戏台,烂秀才,小足板子洋烟袋;火车站,德律风(指电话),大足板子毕业生。”这反映出当地

①传统习俗受到冲击②文化教育日渐衰落

③生活方式发生变化④思想观念有了改变

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

从经济的角度看,明清时期中国已处于“近代的前夜”。下面能够说明这一结论的是

| A.赋税制度的改革,收取货币地租 |

| B.制瓷、矿冶等手工业技术均有较大进步 |

| C.苏州丝织业出现“机户出资,机工出力” |

| D.世界白银的一半流入中国,市面上大量使用白银 |

“黄婆婆,黄婆婆,教我纱,教我布,两只筒子,两匹布。”这 是自元代流传下来的一首民谣,它表达了人们对黄道婆的感念之情。黄道婆的杰出贡献在于

| A.丝纺织业 | B.棉纺织业 | C.麻纺织业 | D.毛纺织业 |

图2为山东沂源“国家非物质文化遗产——牛郎织女传说” 纪念邮戳。“牛郎织女”是我国民间流传千古的爱情传说,这一传说所反映的历史背景因素有

①男耕女织②农业手工业相结合

①男耕女织②农业手工业相结合

③自给自足④以家庭为生产单位

A . ①② B. ①③ C. ①②③ D. ①②③④

. ①② B. ①③ C. ①②③ D. ①②③④

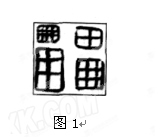

图1所示为甲骨文“田”字的不同写法,它们反映的我国古代土地制度是

| A.井田制 |

| B.均田制 |

| C.分封制 |

| D.郡县制 |