雾霾是当今中国最严重的环境问题之一,已成为人民群众的心肺之患。阅读材料,完成下列要求。

材料一 乾隆二十三年(1758年)正月发生了一次“霾灾”,数日雾霾不散,导致通惠河上的漕运停止,京城多处粮仓告急。乾隆皇帝除了派官员到天坛祭天外,还亲自率王公大臣在紫禁城太和殿前焚香祭天。光绪年间京城曾出现一次严重的“霾灾”,数日不散,慈禧太后也曾令人在紫禁城内“祭天驱霾”。而民间遇有“霾灾”出现时,人们多到龙王庙前拜求龙王驱霾祈雨”,并在庄稼种植上采取相应的措施。如康熙五十四年(1715年)初春,出现了一次 霾灾”,京畿之农人“芸锄时令苗稍疏,预防风霾”。

——《古代北京“霾灾”的记载》

材料二 近代中国知识界较早就开始关注空气污染问题。当时的报刊对近代西方工业化过程中所发生的大气污染现象多有报道评论,并警醒国人:“各国人士,渐渐对这个问题加以注意。东京警察当局已于最近举行煤烟防止宣传,开始‘都市净化运动’了。”近代以来政府和民间均采取了一定的措施(治理空气污染)。政府颁布一些条例、实施工厂检查,开展工厂安全运动、平民新村运动,改善城市基础设施等等,取得一定效果。1887年石印社的煤烟被周围居民视为公害,工部局向石印社提出警告,要求其采取增高烟囱等减轻污染措施。1933年12月,政府公布陆上交通管理规则,其中规定“汽车行驶时,不得泻放发出巨响或含有烟雾恶臭气体”。广州市政府制定颁行车辆肩舆交通规则,其中规定“车夫须常注意车机洁净。勿许机油飞烬,及放出秽气等弊”。济南市政府也颁布过取缔市区桐油煎熬的法规。

——《中国近代城市大气污染及治理》

(1)根据材料一,概括指出清代应对“霾灾”举措的特点,结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出中国近代对雾霾产生原因的认识变化及导致这种变化的根源。

(3)根据材料并结合所学知识,分析指出古代和近代治理雾霾的启示。

阅读下列材料:

我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验别国模式,从不能得到成功。这方面我们有不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

—— 邓小平《在中共十二大开幕式上的讲话》

请回答:

(1)中国近代史上“开眼看世界的第一人”是谁?他主要学习西方哪方面的内容?

(2)请列举2个中国近现代史上学习西方时,照抄照搬别国经验、别国模式,而没有成功的事件。

(3)马克思主义的普遍真理同中国的具体实际相结合的两次历史性飞跃的理论成果分别是什么?

阅读下列材料

材料一农民强烈反对征粮队的活动,要求经营自由和贸易自由,但遭到否定和拒绝。

材料二我们是说俄国共产主义的“最初步骤……”把小农组织成各种协作社这一从小商品农业过渡到共产主义农业的办法,也刚刚开始实行。由国家组织产品分配代替私营商业这件事,即由国家收购粮食供应城市、收购工业品供应农村这件事,也是这样。

农民经济仍然是小商品生产。这是一个非常广泛和极其深厚的资本主义基础。在这个基础上,资本主义得以保留和复活起,而且同共产主义进行极其残酷的斗争。这个斗争的形式,就是以投机倒把反对国家收购粮食(以及其他农产品),概括的说,就是反对由国家分配农产品。

——列宁《无产阶级专政时代的经济和政治》

材料三全俄苏维埃中央执行委员会于1921年3月21日颁布了《关于以粮食税代替余粮收集制》法令。规定,每一农户的粮食税取决于他的土地数量、家庭人口、收成、财产状况。……所有农户在缴纳粮食税后可以自由处理剩余的粮食,可以拿到市场自由买卖。

——摘自《世界史 现代部分》

请回答:(1)材料一反映了苏维埃俄国的什么政策?

(2)结合史实,根据材料二分析列宁对农村经济政策的设想。

(3)根据材料三分析布尔什维克党对以前的政策进行了哪些修正?有什么进步性。

阅读下列材料:(15分)

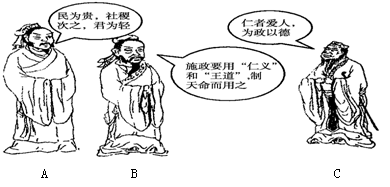

材料一:漫画《思想家的话语》

材料二:诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三:天理流行,触处皆是。暑往寒来,川流山峙,“父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。北宋宫廷画院曾出过一道考题:“野水无人渡,孤舟尽日横。”获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子。画家要表达题中的“无”,是“非无舟人,只无行人”。

——《朱子语类》

材料四:“孔夫子之在中国,是权势者们捧起来的。……凡有企图获得权势的后人,就是希望做官的人,都是读‘四书’和‘五经’……孔子这人,其实是自从死了以后,也总是当着权势者们的‘敲门砖’的差使的。”

——鲁迅《在现代中国的孔夫子》

请回答:

(1)据材料一中三位思想家的主张,判断人物A和B分别是谁?(2分)指出人物C的思想核心?(2分)据材料二,董仲舒提出了怎样的思想主张?(不得照抄原文2分)

(2)理学又被称为“新儒学”,据材料三并结合所学说明其“新”在何处。理学的集大成者是谁?据材料三概括指出新儒学的产生对宋代文人绘画的影响。

(3)据材料四,汉代以后出现“以孔子之是非为是非”的现象,其原因何在?(2分)在今天,我们应如何正确地对待以孔子思想为主导的传统文化?(2分)

经济全球化既是过去历史发展呈现的一种趋势,更是未来世界发展的一个必然结果。阅读下列材料,回答相关问题:

材料一:1500年是人类历史上的一个重要转折点。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)你如何理解材料一的观点?(4分)

材料二:一些学者认为世界经济全球化,经历了以下几个阶段:

①萌芽阶段(16C—18C);②发展阶段(19C初—19C中期);③进一步发展阶段(19C晚期—20C初);④困境阶段(一战后——二战中);⑤制度化阶段(二战后期——20C80年代);⑥迅速发展阶段(20C90年代以来)。

(2)结合所学知识,概括指出近代以来,促进资本主义世界市场形成、推动经济全球化发展的因素有哪些?

材料三:两次世界大战期间,以苏联和美国为代表的不同经济模式使世界市场处于分裂状态。期间,注重实际的列宁认识到让步是不可避免的——因而于1921年采取了新经济政策,……但对列宁来说,这并不意味着社会主义在俄国的结束,而是 “后退一步为的是前进两步。”罗斯福则变化了企业与政府关系,有人这样形容:新政之前,企业主是老板、政府是“守夜人”;新政以来,企业主是老板,政府是“守夜人”兼二老板。

(3)指出新经济政策意味着“后退一步”的内涵?结合新政有关工业方面的史实说明“新政以来,政府是二老板。”

(4)20世纪90年代以来,中国政府积极融入全球化进程。为应对全球化迅速推进的趋势,采取了哪些重大内外举措?联系材料三,指出中国入世并在区域经济组织中发挥重要作用体现了世界市场的发展有何新的特点?(1分)

1949年中华人民共和国成立后,党和政府领导全国人民开展社会主义革命和建设,并取得巨大成就,揭开了中华民族伟大复兴的历史新篇章。

(1)20世纪50年代,我国在社会主义建设道路上做了许多有益的探索,1956年中共八大提出当前国内的主要任务是什么?

从1953年至今,我国农村生产关系经历了哪几次调整?有何启示?

(3)经过二十多年的改革开放,我国对外开放格局初步形成。20世纪八十、九十年代,国家为促进上海对外开放采取了哪些重大举措?

(4)20世纪90年代,中国深化改革开放、社会主义现代化建设的标志是什么?