90余年来,中国共产党领导全国各族人民,不断夺取革命、建设事业新胜利,为实现中华民族伟大复兴而不懈奋斗。阅读材料,回答问题。

材料一 “现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能制造。”

——毛泽东

(1)材料一反映了什么现象?结合所学知识,指出这一现象是通过哪一事件的完成而基本改变的?

材料二

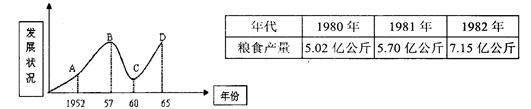

图一 表二 安徽省凤阳县粮食生产三年跨三大步

(2)依据材料二,并结合所学知识分析出现图一中B点到C点这一变化的主要原因是什么?表二的这种变化直接得益于哪一政策?

材料三 今天的中国,经济实力和综合国力极大增强,人民生活显著改善,国际地位空前提高。中国共产党革命与建设的成功经验、中国共产党取得的巨大执政成就,引起国际社会的高度关注,“中国道路”“中国故事”“中国奇迹”,成为国际舆论探讨的热门话题。

(3)材料三中的中国道路指什么?

识下图,回答问题

(1)图中是___________浮雕(局部) ,反映的历史内容是________________。

(2)这一历史事件发生于______年______ 月,领导这一爱国斗争的是___________。

(3)这一历史事件有何历史意义?

阅读下列材料,回答问题:(共14分)

材料一:古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料二: “大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子。”

——《礼记》

材料三:今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。

——《礼记》

(1)A建立了我国历史上第一个国家夏朝,A指的是谁?

(2)天下为公,选贤与能”和“天下为家”分别指的是什么制度?从“公天下”转变为“家天下”的根本原因是什么?

(3从此我国从原始社会进入到什么社会的发展阶段?这种社会包括哪些朝代?

观察原始房屋结构图,结合所学知识回答下列问题: (共10分)

(1)最早建造图A房屋和图B房屋的分别是哪种居民?(4分)

(2)图A和图B中的原始居民分别种植哪种农作物?

(3)中国古代原始居民房屋样式不同的主要原因是什么?

识读下图:(共14分)

(1)此图反映的是西周的什么政治制度?

(2)西周实行这种政治制度的目的是什么?(2分)

(3)该制度下的诸侯有什么义务?(4分)

(4)该制度的实行有什么作用?(6分)

请阅读下列材料,回答问题

材料一商纣厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟。

-----《史记》

材料二 “褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。幽王说之,为数举烽火。”这就是“烽火戏诸侯”的闹剧。后来,边境空虚,犬戎东侵。周幽王急“举烽火征兵”,诸侯不至。犬戎攻破镐京,杀幽王于骊山下,西周灭亡。

请回答:

(1)材料一反映了商纣王是一位什么样的国君?约1046年,商朝终于灭亡,这一年发生了什么事情?

(2)有人说商朝的灭亡完全是纣王宠爱妲己造成的,你认为对吗?请说明理由。

(3)西周什么时间灭亡?材料二中后来“周幽王急举烽火征兵”,诸侯为什么不到了?

(4)商、西周灭亡的共同点有哪些?