医疗与卫生发展水平是衡量一个国家、民族、社会进步的重要标志。其发展过程中必然伴随着社会内部政治、经济、文化等条件的不断变化。阅读材料,完成下列要求。

材料一 18世纪中叶后,大量农村人口向城市迁移,工商业城市人口骤增……英国依然遵循着自中世纪以来的自治及自由放任的传统,这种与现实社会脱节的地方管理使公共卫生更加恶化……医疗卫生改革者查得威克提出应设立一个中央政府部门承担公共卫生的基本责任等建议……1838年霍乱病再度流行,这终于使政府开始意识到卫生问题的严重性。至1848年通过《公共卫生法案》,建立了中央卫生理事会。此后中央政府干预公共卫生的思想被保留了下来,这也为英国向福利国家的迈进奠定了基础。

——摘编自张丽丽《19世纪英国公共卫生立法研究》

材料二 原夫西医之敢于操刀以剿人者,由于病人死后无论亲疏贵贱,皆许医者剐剔以搜寻所病而考其详……必其不惜死者以为救生之术而后可;若使人皆孝子慈孙,必不忍弃其祖父未寒之尸而听人之剐剔。此中华所不能行,而西医遂独擅其长也。

——摘自清朝大臣志刚《西医开刀》(1869年)

西人于医学最严,必先于其国中考证无讹,然后出试其技,惧以疏庸杀人也……西人治病不讲求切脉,专用补、泻二法,盖实者泻之,虚者补之……若其治西人验而华人或不验者,究因脏腑厚薄之不同耳。

——摘编自王韬《瀛蠕杂志》(1875年)

(西方国家)大城内,能开深沟,街道光,房屋不密,则清气多而污浊少……各西国瘟疫,较之昔时更少。凡开沟与冲沟为城中紧要之事……清积秽以肃观瞻,免发毒染,一也;禁病猪坏牛,认真严罚,以免生病,二也……设医局以重民命,四也;挑清粪溺,祛除病毒,以免传染,五也……即痘疮之患,传染甚危,若不创设痘局以调理,此症不知伊于胡底……各种致病之由,相沿已久,非一时骤能改革。况禁阻之权,非一家可能操,所谓有善法,尤贵有善人。

——摘编自郑观应《中外卫生要旨》(1895年)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪英国医疗卫生改革兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时中国思想界对西方医疗与卫生的态度,并予以评析。

【二十世纪的战争与和平】阅读材料,完成下列要求。

材料一我们在全世界各地有着自己的利益,如果英国人谈论建造大不列颠帝国,法国人谈论建造法兰西帝国,俄国人贪婪占领亚洲,那么我们要求建造大德意志帝国。

——德国外长皮洛夫 1897.12

材料二西部的斯拉夫民族(捷克人、斯洛伐克人等)长期处于奥地利的殖民压迫之下,一些知识分子呼吁斯拉夫各民族以斯拉夫人共同的民族起源、民族历史、民族语言和民族文化为纽带,建立斯拉夫各民族的联邦国家,联合对付外敌的侵略和殖民压迫。由于斯拉夫各民族居住的分散和力量的弱小,相当多的斯拉夫民族自然地把联合斯拉夫人、摆脱异族统治和建立斯拉夫国家的希望寄托在政治经济独立并且国际地位处于上升阶段的俄国身上,从而为沙皇政府宣扬和利用泛斯拉夫主义创造了条件……1867年在莫斯科召开了首届斯拉夫人代表大会,沙皇亚历山大三世亲自出席大会的开幕式,会议上俄罗斯的学者和政客们大谈“没有俄国,斯拉夫民族不会得救。” “俄语是斯拉夫统一的手段和基础”。

——张建华:《俄国知识分子思想史导论》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出德奥结盟的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,从民族主义的角度分析一战爆发的原因。

【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,完成下列要求。

材料一洛克是第一个系统阐述宪政民主政治以及提倡人的“自然权利”的人。 … … 洛克提出的人所拥有的“自然权利”包括了生存的权利、享有自由的权利以及财产权。洛克还第一个倡导了权力的分配,认为行政与立法应当分开,而且立法机关应当高于行政机关,防止专政。

——摘自《宪政民主思想之先驱者洛克》

材料二 美国学者阿穆尔甚至认为,美国宪法---不是单指被冠以“宪法”这一名称的文件,而是指可以被称作美国宪法活动的那个整体----中渗透着一种洛克精神。

——摘自《美国宪政主义的逻辑起点:从柯克到洛克》

(l)根据材料一,概括洛克的宪政民主思想。( 6 分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明美国宪法是如何体现“洛克精神”的。( 9 分)

【历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。

材料一唐、宋时期,在鄂西民族地区推行和完备的羁縻政策,到宋、元交替时期,逐步发展为土司制度。土司制度既是集历代王朝治理经验之大成,也是在宋代羁縻政策的基础上直接发展而来的。土司制度其意义在于羁縻勿绝,承认各个少数民族世袭首领的地位,给予官衔,以实行间接统治。

材料二元代土司制度弊病甚多,对内残暴属民,对中央不服,骚扰接壤汉民,土司之间也不断发生战争,为此明清统治者大多主张改土归流,即在条件成熟的地方,设立府、厅、州、县,派遣有一定任期的流官进行管理,尤其是康乾盛世时候,国力强大,中央已经有足够的力量加强对少数民族管理。

——《中国羁縻政策的演变》

(1)根据材料一回答:羁縻政策实质是什么?意义是什么?

(2)根据材料二回答:明清改土归流的原因是什么?根本目的是什么?

阅读材料,完成下列要求。

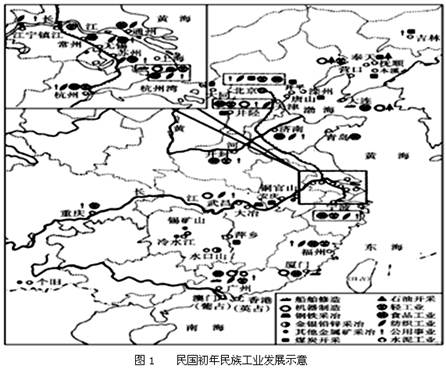

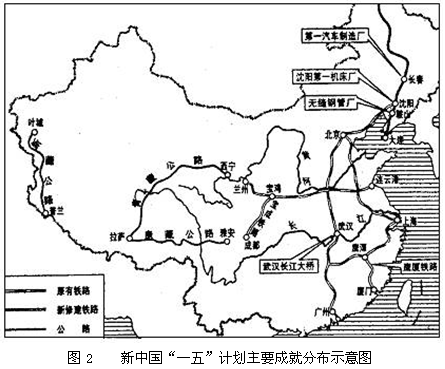

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息,读图1、图2,回答问题。

比较图1、图2,提取两项有关中国工业化的信息,并结合所学知识给予说明。

阅读材料,完成下列问题。

一个民族或一个历史时期的“政治文化”,对于相应的地域或时期的政治制度和政治活动有深刻的影响。“祖宗之法”是中国传统儒家政治文化的一个重要内容。西方的“政治文化”则呈现不同的特点。

材料一宋太宗在即位诏书中说:“先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲之为制,纪律已定,物有其常,谨当遵承,不敢逾越。”宋代士大夫们在谈及国家的政治取向、制度原则时,经常与“祖宗之法”联系起来,从这个意义上说,“祖宗之法”就是国家的根本大法。两宋对于“祖宗之法”的强调,达到了前所未有的程度。①宋代中央集权的活力与僵滞,②权力机构的分立与集中,③文武制衡关系的形成,④乃至赵宋王朝的兴与衰,处处都会遇到所谓“祖宗之法”的问题。

——摘编自陈苏镇主编《中国古代政治文化研究》

(1)依据所学知识,在标示的①②③④中任选两点,予以说明。你如何评价宋朝这种特别重视“祖宗之法”的政治取向?

材料二在启蒙运动中,“人们逐渐相信,当前人类活动的各方面已非过去所能比拟,将来在各个领域注定会出现没有止境的进步”。(P.L.拉尔夫等《世界文明史》)“由于人类是可以改善的,因此他们认为变革和进步可以逐步改良社会……当时的政治、经济和宗教制度必须进行改革”。(P.T.马修斯等《西方人文Ⅲ:从文艺复兴到启蒙运动》)在启蒙运动的上述政治理念的影响之下,19世纪的欧洲发生了一系列重要的政治变革。

19世纪欧洲政治变革大事记

| 年代 |

事件 |

| 1830年 |

法国七月革命,建立七月王朝,实行君主立宪制度 |

| 1832年 |

英国议会改革,工业资产阶级获得更多议席 |

| 1848年 |

法国二月革命,建立第二共和国 |

| 1861年 |

撒丁王朝基本统一意大利,实行君主立宪制 |

| 1867年 |

英国议会改革,城市工人获得选举权 |

| 1871年 |

德意志统一,颁布德意志帝国宪法,实行君主立宪制 |

| 1875年 |

法兰西第三共和国男性公民均获得选举权,法国共和制度最终确立 |

| 1884年 |

英国议会改革,农村工人和矿工获得选举权 |

(2)材料二反映了欧洲怎样的政治文化理念?依据上表,概括19世纪欧洲政治变革的主要方面?任选其中一个方面予以说明。