为研究细胞分裂素的生理作用,研究者将菜豆幼苗制成的插条插入蒸馏水中(图1)。对插条的处理方法及结果见图2。

(1)细胞分裂素是一种植物激素。它是由植物体的特定部位____________,再被运输到作用部位,对生长发育起________________作用的__________________有机物。

(2)制备插条时除去根系和幼芽的主要目的是________________;插条插在蒸馏水中而不是营养液中培养的原因是______________________。

(3)从图2中可知,对插条进行的实验处理包括______________________________。

(4)在实验I中,对A叶进行实验处理,导致B叶____________________。该实验的对照处理是________________。

(5)实验II、III、IV的结果表明,B叶的生长与A叶的关系是:_____________________

_____________________________________________________________。

(6)研究者推测“细胞分裂素能够引起营养物质向细胞分裂素所在部位运输”。为证明此推测,用图1所示插条去除B叶后进行实验,实验组应选择的操作最少包括__________________(填选项前的符号)。

a.用细胞分裂素溶液涂抹A1叶 b.用细胞分裂素溶液涂抹A2叶

c.用14C-淀粉溶液涂抹A1叶 d.用14C-淀粉溶液涂抹A2叶

e.用14C-氨基酸溶液涂抹A2叶 f.用14C-细胞分裂素溶液涂抹A2叶

g.检测A1叶的放射性强度

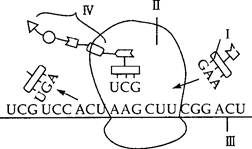

下图为人体内蛋白质合成的过程。据图分析并回答问题:

(1) 图中所示属于基因控制蛋白质合成过程中的 ,

该步骤发生在细胞质中的上

(2)图中I是,按从左到右次序写出Ⅱ内mRNA模板链区段所对应的DNA模板链碱基的排列顺序

(3)该过程不可能发生在

| A.神经细胞 | B.肝细胞 | C.人成熟的红细胞 | D.脂肪细胞 |

(4) 写出 IV中含有的肽键

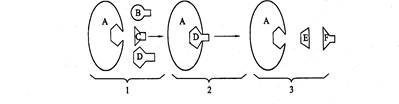

依据下图回答以下问题:

(1)其中代表酶的是_____。

(2)如果D代表麦芽糖,E和F代表________

(3)如果D代表二肽,E和F代表______

夏季校园的浅水池塘中生长着多年生草本植物水毛茛,它裸露在空气中的

叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状;它全株有毒,为一般鱼类和水生动物所不食。生物兴趣小组的同学拟在池塘中放养专食水毛茛的转基因小金鱼,经过实际调查和科学计算,他们共故养了x尾小金鱼,认为这是该池塘能平衡喂养的最大数量。

(1)运用所学知识,分析生物兴趣小组的同学是如何进行调查和计算的?

①进行池塘内水毛莨种群密度的取样调查;

②计算出_______________ (A);

⑧计算出每尾小金鱼的平均生物量(B);

④按照_______________%的能量传递效率,计算出x="_______________" (用字母A、B表示)。

(2)生物兴趣小组用水毛茛的茎尖进行_______________,可获得脱毒苗,体现了植物细胞的_______________。此过程中细胞肯定不会发生的事件是_______________ (从以下四项中选择,填标号)。

①细胞分化 ②细胞脱分化 ⑧染色体变异 ④基因重组

(3)水毛茛与蓝藻相比,最大的区别是_______________;它裸露在空气中的叶呈扁平状,浸在水中的叶呈丝状,说明了表现型是_______________共同作用的结果。

根据植物和人体生命活动调节的相关知识回答下列问题。

(1)施用植物激素而收获的果实被称为“激素水果”。能促进植物果实发育和防止落花落果的激素是_______________,其化学本质是_______________。促进青少年性成熟的激素是_______________,其化学本质是_______________。因此,儿童常吃“激素水果”不会引起性早熟。

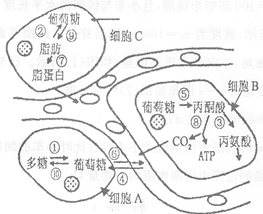

(2)下图表示肝细胞所处环境及其有关生理活动,据图回答:

①肝细胞所处的内环境是_______________,细胞A中的多糖是_______________ 。

②能促进图中④⑤⑧⑨⑩生理过程的激素是_______________ 。

③若是人体处于寒冷的环境中,_______________激素会作用于肝脏细胞,促进图中④⑤⑧的过程。

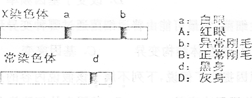

果蝇是研究遗传学问题的良好材料,请回答:

(1)果蝇体细胞中有4对染色体,对其基因组进行研究应测序_______________条染色体。在精子的形成过程中,当染色体第二次移向细胞两极时,细胞中有_______________个着丝点。

(2)红眼(A)、正常刚毛(B)和灰身(D)的果蝇经过人工诱变可以产生基因突变的个体。

下图表示该突变个体的X染色体和常染色体及其上的相关基因。

①人工诱变的物理方法有_______________ (至少写出2种)。

②若只研究眼色,白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,F1果蝇表现型是_______________ 。

③基因型为ddXbXb和DDXBy的果蝇杂交得F1,求F1,代的基因型、表现型及其比例。请以遗传图解简要说明。

(3)摩尔根通过果蝇杂交实验证明了基因和染色体的关系,即_______________