【中外历史人物评说】

材料一:“天朝上国”第一次真正与"地上的世界"接触的代表是满清政府于1877年派出的首位驻外公使郭高焘。中国派出的第一位常驻西方国家的外交官竞然背负着"道歉"的屈辱使命。根据第二次鸦片战争期间及之后清政府与英、法签订的《天津条约》和《北京条约》,英、法政府于1861—1862年间派遣公使常驻北京。按照国际外交惯例,两国建立外交关系,应互派使节。1875年,英国以“马嘉里事件”(英驻华使馆翻译马嘉里游历云南被当地人打死)要挟清廷,使它在适使问题上作出艰难的决定,即在次年签订的《烟台条约》中明文规定中国派使臣前往英国"道歉"。清廷决定"道歉"使臣并作公使常驻伦敦。当时它看中的人选是被奕诉、李鸿章推许为"第一流"洋务人才的郭高焘。

——邬克《他没有给国人丢脸》

材料二:郭嵩焘这时虽然还未曾走出过国门,但是借助于担任过广东巡抚的经历和对西洋事务的经意考察,他对西方列强的见解,不但比保守派,而且比洋务派领袖们也高出了一头,他在这里提出的“西洋立国有本有末”的论断,在中国近代文化交流史上是石破天惊的创见。当他出使英、法之后,通过对西方的亲身考察,思想更加激进,因而倍受各方攻击;归国之后,闭门居家都不得安宁。死后,即使李鸿章这样的大员出面请谥,朝廷亦不给。

——王兴国《郭嵩焘的两重不同的历史地位》

(1)依据材料一,并结合所学知识,分析中国委派郭嵩焘为第一任驻西方国家公使的历史背景。

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析郭嵩焘回国后遭受攻击的原因。(6分〉

阅读材料,回答下列问题。

材料弹指一挥间,中国从第一个五年计划到“十一五”规划,富国强民的梦未变,远征不畏坎坷的决心未变。变化的是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是中国青年报特别报道《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

“一五” 1953—1957年:工业增速 超英赶美

“二五” 1958—1962年:大跃进 大倒退

“六五” 1981—1985年:走向改革开放

“七五” 1986—1990年:改革 闯关 治理 整顿

“八五” 1991—1995年:邓小平视察南方 改革潮涌

“九五” 1996—2000年:宏观调控 经济着陆

“十五” 2001—2005年:指令计划退场,市场配置资源

“十一五” 2006—2010年:改革开放 坚定不移

请回答: 根据材料并结合所学知识,指出从“一五”计划到“十一五”规划期间,我国社会经济发展的变化趋势。任选一个五年计划,结合主题词和史实加以说明。

论证历史,探究历史,运用新史观解读历史是历史学习的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 斯密认为,美洲及东印度通路被发现之时,……看到了世界历史的一个决定性的转折点……欧洲人的优越势力,使它们能为所欲为,在此等遥远的地方,作出各种不合正义的事体。

材料二 当代美国历史学家彭慕兰,他把公元1350—1850之间500年,称为“漫长的16世纪”,是“世界经济”向“现代资本主义世界体系”转化的过程,亚洲(中国)由“世界经济”的火车头和“创生者”,逐步走向衰落的过程。 ……“从宏观历史学的角度,把传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程,进行整体性研究,涉及到经济、政治、思想文化等方面。”

——韩毓海《五百年来谁著史》

材料三 1930年代,保护主义到处蔓延,人们放弃了相对稳定货币的追求,“世界资本主义退到了民族国家经济及相关帝国的避难所里。”

——[意]杰奥瓦尼·阿瑞基《漫长的20世纪》

(1)据材料一并结合所学知识,指出开启世界历史转折点的标志性事件?试从经济、思想文化的角度简单分析欧洲人的“优越势力”?

(2)结合材料二与所学知识,指出“漫长的16世纪”中国开始走向衰落的表现?从宏观历史学的角度分析1500年—19世纪末,西方工业文明对东方农业文明造成的冲击。

(3)“论从史出”,“史论结合”是学习、研究历史的基本原则和方法。据材料三并结合所学知识论证二战后初期“世界资本主义如何走出民族国家经济及相关帝国的避难所”。

阅读下列材料,回答问题。

材料一近代中国历史的主要问题及其解决的道路,取决于近代中国的社会性质。近代中国没有按照正常的规律从封建社会发展到资本主义社会,而是走了属于资本主义体系的半殖民地半封建社会道路。这是资本主义和封建主义相结合的结果。压迫和阻止近代中国社会向前发展的主要障碍是资本主义国家的资产阶级和中国的地主阶级。因此,摆在中国人民面前的历史主题是……

——范书义《近代中国的进步潮流》

材料二中国缺少的东西固然很多,但是主要的就是少了两件东西:一件是独立,一件是民主。这两件东西少了一件,中国的事情就办不好。一面少了两件,另一面却多了两件。多了两件什么东西呢?一件是帝国主义的压迫,一件是封建主义的压迫……因此,我们要破坏帝国主义、封建主义。

——毛泽东《新民主主义的宪政》

回答:

(1)根据材料一、二,指出近代中国民主革命的主题是什么?提出这一主题的依据是什么?

(2)根据下列表格的提示,写出其中字母A、B、C、D代表的历史含义。

| 大事件 |

主要领导人 |

革命性质 |

| A |

洪秀全 |

反封建反侵略的农民运动 |

| 辛亥革命 |

B |

C |

| 五四运动 |

陈独秀、李大钊 |

D |

(3)根据所学知识说出毛泽东是创造了怎样一条符合中国革命胜利的道路?

材料一:全中国的同胞们,不求战。我们知道全国应战以后的时势,就只有牺牲到底,无丝毫侥幸求免之理,如果战端一开,那就地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应花定牺牲一切之决心。

——蒋介石庐山谈话(1937年3月17日)

请回答:

(1)为什么会出现“华北危急!平津危机!”?面对危机,1935年中共领导北平学生掀起的爱国运动是什么?

(2)937年又发生了什么“新的大事变”?这场事变标志着什么?

(3)为了联合抗战,中国共产党倡导建立的联盟叫什么?按照两党达成的协议,中共领导的军队改编后叫什么?

(4)请谈谈抗日战争的国际和国内意义意义。

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

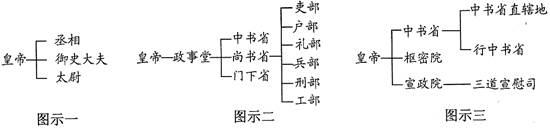

(1)结合所学知识,指出材料一中图示一、二、三所反映的政治制度的名称。

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?这一制度的实施有何意义?

(3)材料三、材料四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化

(4)综合上述材料概括我国古代专制主义中央集权制发展的基本趋势。