毛泽东是中国共产党的领导人,也是新中国的缔造者。阅读材料,回答问题。

材料一 为了捍卫中国共产党的民主革命纲领,为了维护革命的三民主义,为了中国的民族解放事业和抗日的民主团结……从1939年下半年,共产党人连续发表一系列文章,阐明自己关于三民主义和共产主义、关于中国革命的基本观点。其中主要有1940年2月毛泽东发表的《新民主主义论》。

——王桧林《中国现代史》

材料二 新民主主义的政治纲领是:建立无产阶级领导的、以工农联盟为基础的、几个革命阶级联合专政的新民主主义共和国……经济纲领是:把操纵国计民生的即帝国主义和官僚资本的大银行、大工业、大商业收归国有,使之成为社会主义性质的国营经济……在此基础上发展具有社会主义因素的合作经济;允许那些不操纵国计民生的资本主义经济的发展。文化纲领是:……即以共产主义思想为指导的民族的科学的大众的新民主主义的文化。……新民主主义的政治、经济和文化相结合,这就是新民主主义共和国。这就是我们要造成的新中国。

——王桧林《中国现代史))

(1)根据材料一、二和所学知识,说明毛泽东发表《新民主主义论》的时代背景和目的。

(2)概括材料二中毛泽东阐述的新民主主义国家制度的特点;结合所学知识说明该理论政治制度的特点在创立新中国时是如何实践的?(本题摘抄原文不得分)

(3)综合上述材料,从新民主主义理论的提出看,体现了毛泽东怎样的创新精神?

阅读下列材料:

公元前6世纪左右,中国、印度、希腊三个文明中心几乎同时进入思想繁荣时期,哲学思考十分活跃,都开始思考生命、社会之目的及其意义等重大课题。不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳。中国哲学长期集中在对社会性和政治性的人的考察上,这是一种压倒一切的“人道主义”,它着重的是社会而非个人,这与古印度、地中海文明强调神及彼岸世界的哲学传统形成了鲜明的对照。

——美·费正清《中国的传统与社会》

请回答:

(1)春秋战国时期,中国思想家为什么那么关注“人”,而不像西方那样关注“神”?

(2)在中国漫长的封建社会里,统治者的许多做法严重束缚了人们的思想,甚至是扼杀人性,试举两例说明。

(3)在某种程度上说,人类历史是一个“人不断解放”的过程。到18世纪末时,人类为

解放自身在生产力、思想观念、政治地位方面做了哪些努力?

(4)中国近代史上,为了人的思想解放,中国社会各阶层做了哪些努力?

(5)从历史的角度看,实现人的解放的根本条件是什么?( 2分)

2分)

(18分)经济体制的不断创新和经济政策的不断调整,是社会经济发展的动力。阅读材料,回答问题。

材料一苏联史研究专家闻一在他的著作《凯歌悲壮》里,把苏俄的历史分为五个时期:凯歌年代、退却年代、剥夺年代、战争年代和战后年代。他认为1921—1927年是 苏俄历史上的“退却年代”,20世纪3O年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

苏俄历史上的“退却年代”,20世纪3O年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

1934年,法国作家罗曼·罗兰到苏联访问之后写下了《莫斯科日记》,书中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。……

材料二在某种意义上,有人说罗斯福挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,在30年代的时候出了一些毛病。他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。——《大国崛起》解说词

材料三温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。包括:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育、社会保障事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

——《人民日报》(2008年11月10日)

请回答:

(1)材料一中,研究专家闻一将1921—1927年称之为“退却年代”,当时苏联(俄)是如

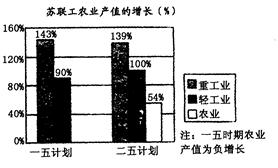

何退却的?依据材料一中的柱状图,指出罗曼·罗兰所说苏联当时“消极的东西”的含义是什么?

(2)结合材料二和所学知识,指出当时市场经济的“毛病”是什么?二战后,美国是如何实践罗斯福开创的“市场经济新模式”的?

(3)根据材料三,概括中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政采取的相似做法。

(4)有人认为20世纪有两位伟大的改革家,一位是罗斯福,在一定程度上挽救了现代资本主义国家;一位是邓小平,在一定程度上挽救了现代社会主义国家。你认为两者在为“挽救”社会制度所做的努力方面有何相似之处?

明清 时期,运河沿岸成为当时重要的经济、文化区域。阅读材料,回答问题。

时期,运河沿岸成为当时重要的经济、文化区域。阅读材料,回答问题。

材料一明代朱德润在《飞洪桥诗》中描述了运河两岸的景象:“日中市贸群物聚,红毡碧碗堆如山,商人嗜利暮不散,酒楼歌馆相喧阗。”明清时期北上的漕船为运河两岸带来了大量原料,丰富的原料促成了加工业的繁荣。烧造业、酿造业、皮革加工业、丝织业等也在发达的市场网络中兴盛发展,并随着运河地位的下降而趋于萧条。

材料二运河的贯通,使沿岸的城镇形成了一道新兴的文化带。明清两代山东出了10名状元,其中有6名出自该文化带。运河沿岸的济宁,作为中国传统儒学的根据地,明以前民间信仰较为单一和正统。晚明以后,金龙四大王素拜、天妃信仰、关帝崇拜等开始传开。同时,运河的贯通也使人们逐渐由“尚俭索朴”、 “循规蹈矩”向“靡然向奢”、“违礼越制”转变。

“循规蹈矩”向“靡然向奢”、“违礼越制”转变。

——《明清山东运河区域社会变迁》

材料三成书于明万历年间的“世情小说”《金瓶梅》,描写了北宋运河沿岸的市井风情:潘金莲下棋赢了五钱银子,用三钱买酒、两钱买了一个猪头、四只蹄子……吴月娘出了三钱银子请大家吃螃蟹……卖炊饼的武大,凑了十数两银子,典得县门前楼上下二层房屋居住……

请回答:

(1)据材料一,概括该时期运河两岸经 济发展的状况。(6分)

济发展的状况。(6分)

(2)据材料二,说明运河的开通对当地产生了哪些方面的影响?(6分)

(3)有学者依据材料三,认为北宋时期白银已经广泛流通。请结合所学知识简要评价

他的观点。(2分)你认为应 该如何利用文学作品研究历史?(2分)

该如何利用文学作品研究历史?(2分)

阅读下列材料:

公元前6世纪左右,中国、印度、希腊三个文明中心几乎同时进入思想繁荣时期,哲学思考十分活跃,都开始思考生命、社会之目的及其意义等重大课题。不过他们得出的答案大相径庭,从而使地中海文明、南亚文明和东亚文明就此分道扬镳。中国哲学长期集中在对社会性和政治性的人的考察上,这是一种压倒一切的“人道主义”,它着重的是社会而非个人,这与古印度、地中海文明强调神及彼岸世界的哲学传统形成了鲜明的对照。

——美·费正清《中国的传统与社会》

请回答:

(1)春秋战国时期,中国思想家为什么那么关注“人”,而不像西方那样关注“神”?

(2)在中国漫长的封建社会里,统治者的许多做法严重束缚了人们的思想,甚至是扼杀人性,试举两例说明。

(3)在某种程度上说,人类历史是一个“人不断解放”的过程。到18世纪末时,人类为

解放自身在生产力、思想观念、政治地位方面做了哪些努力?

(4)中国近代史上,为了人的思想解放,中国社会各阶层做了哪些努力?

(5)从历史的角度看,实现人的解放的根本条件是什么?( 2分)

2分)

(18分)经济体制的不断创新和经济政策的不断调整,是社会经济发展的动力。阅读材料,回答问题。

材料一苏联史研究专家闻一在他的著作《凯歌悲壮》里,把苏俄的历史分为五个时期:凯歌年代、退却年代、剥夺年代、战争年代和战后年代。他认为1921—1927年是 苏俄历史上的“退却年代”,20世纪3O年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

苏俄历史上的“退却年代”,20世纪3O年代是苏联历史上的“剥夺年代”。

1934年,法国作家罗曼·罗兰到苏联访问之后写下了《莫斯科日记》,书中写道:“目前这些政策包含着某种消极的东西,这是不可避免的。……

材料二在某种意义上,有人说罗斯福挽救了市场经济。就是说,市场经济不是没有毛病,在30年代的时候出了一些毛病。他引进了一些新政,然后使市场经济又回到了一个比较健康发展的轨道。……开创了市场经济的新模式。——《大国崛起》解说词

材料三温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。包括:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育、社会保障事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

——《人民日报》(2008年11月10日)

请回答:

(1)材料一中,研究专家闻一将1921—1927年称之为“退却年代”,当时苏联(俄)是如

何退却的?依据材料一中的柱状图,指出罗曼·罗兰所说苏联当时“消极的东西”的含义是什么?

(2)结合材料二和所学知识,指出当时市场经济的“毛病”是什么?二战后,美国是如何实践罗斯福开创的“市场经济新模式”的?

(3)根据材料三,概括中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政采取的相似做法。

(4)有人认为20世纪有两位伟大的改革家,一位是罗斯福,在一定程度上挽救了现代资本主义国家;一位是邓小平,在一定程度上挽救了现代社会主义国家。你认为两者在为“挽救”社会制度所做的努力方面有何相似之处?