( 26 分)阅读材料,回答问题。

材料一 我国“天人合一”的传统思想产生于农业社会,人们出于对自然的敬畏,强调在发展农业生产时,要寻重自然,保护耕地,“顺天之时,约地之宜,忠人之和”,才能做到“五谷实,草木关多,六畜落息,国富兵强” (《管子》)。2500年前的战国时期,人们发明了人工施肥法和轮作制,来解决因土地持续耕作、利用强度过大而造成的土地肥力降低问题。材料二 新中国成立以后,面对人口快速增长带来的对农产品需求压力,我国在农业生产中普遍使用化肥和化学农药,由此导致了耕地重金属、滴滴涕、多环芳烃等污染问题,影响了人们身体健康和农业经济效益。发展生态友好型农业是我国农业发展的重要方向。生态友好型农业的生产以资源的永续利用和生态环境保护为重要前提,根据生物与环境相协调适应、物种优化组合、能量物质高效率运转、输入输出平衡等原理,运用系统工程方法,依靠现代科学技术和社会经济信息的输入组织生产。通过食物链网络化、农业度废弃物资源化,充分发挥资源潜力和物种多样性优势,建立良性物质循环体系,促进农业持续稳定地发展,实现经济、社会、生态效益的统一。

(l)结合材料,从文化生活角度分析,在发展生态友好型社会中如何发挥“天人合一”传统思想的作用。(12 分)

(2)结合材料二,运用唯物辩证法联系观,分析发展生态友好型农业的依据。( 10 分)

(3)很多农民认为,下大雨就会把农作物上化学农药冲刷干净,不会损害人的健康。发展生态友好型农业,需要说服农民改变观念,逐步减少使用化学农药,增加使用低残留的生物农药。对此,请你提出两条可行性建议。(4 分)

“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。”一曲《大风歌》传唱了两千年,传颂出古老中国雄浑博大的情怀和百折不挠的意志。汉代文化是中华文化的继承和发展。汉代的文化、科技、天文、历算、发明创造等均创造了历史的高度。在制度、文化、治国理念,乃至中华民族文化性格的塑造等方面对今天都有着深远、重大的影响。沛县作为汉文化的重要发源地,是闻名遐迩的古筝之乡,生产的古筝曾远销海内外,远远超过了文化色彩的影响。

从文化生活的角度,谈谈你对上述材料的认识。

材料一:在中外文化交流和对比中,国人看到了中国传统文化的现实价值,掀起一股“传统文化热”,这与我国现阶段经济社会发展状况密切相关。传统文化对个人、家庭、国家和社会起到了巨大的维系与调节作用。借助电视、网络等现代手段,并作通俗化的解读,在传播和普及上有了更高的效率,在经济社会和谐发展进程中发挥一定的作用。

材料二:美国缺少文化产业的传统资源,但他们却善于从其它民族的历史和故事中取材,如 “熊猫”和“功夫”这两个100%的中国元素,被好莱坞梦工厂包装成《功夫熊猫》,为其赢得数亿美元票房收入。现在他们又对孙悟空产生了兴趣,准备把这个形象搬上荧幕。其他国家或民族的传统文化资源通过美国文化产业的创新、市场的运作、商业的包装,使美国文化产业获得新的价值增长点的同时,在世界范围内也宣扬了美国的价值观。

材料三:十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,标志着中国特色社会主义建设进入了意义深远的文化强国时期。 《决定》指出,文化引领时代风气之先,是最需要创新的领域。没有文化的积极引领,没有人民精神世界的极大丰富,没有全民族精神力量的充分发挥,一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。

结合上述材料,回答下列问题:

(1)结合材料一,用《文化生活》知识,分析“传统文化热”的原因。(12分)

(2)运用《文化生活》知识,谈谈材料二中美国发展文化产业的做法对我国文化产业的发展有何借鉴启示?

(3)结合材料三,请从文化创新的角度,分析说明如何促进社会主义文化大发展大繁荣?

我国经济发展过程中“产量过剩”问题突出,引起社会广泛关注。

材料一 :

表2007-2011年我国重点大中型钢铁企业利润率及进口铁矿石价格

| 年份 项目 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

| 重点钢铁企业利润率(%) |

7.26 |

3.23 |

2.46 |

2.91 |

2.51 |

| 进口铁矿石价格(美元/吨) |

92.3 |

136.5 |

137.0 |

121.7 |

166.2 |

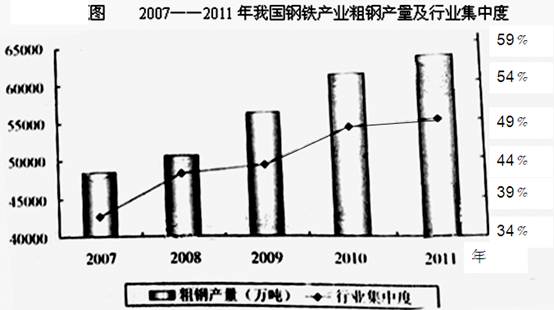

注:①行业集中度以钢铁行业前十大企业粗钢产量占行业总产量的比率来衡量;

②《钢铁工业“十二五”发展规划》提出的行业集中度指导目标为60%。

材料二 面对全球经济下行压力,国际市场需求减弱,我国钢铁业产能严重过剩。我国钢铁行业进入微利时代的背景下,某国有大型钢铁企业投资数百亿发展“非钢”产业,包括养猪、种菜等。对此,小林同学认为,国有企业应以追求利润为目的,只要合法经营、能挣钱、养猪、种菜完全可以,其他的都不重要。但是也有同学持不同观点。

(1)根据材料一中的表和图指出钢铁行业的现状。

(2)结合上述材料,运用公司经营和我国基本经济制度的有关知识评析材料二中小林同学的观点。

材料一 2012年6月10日至16日,是我国第22个全国节能宣传周,今年的主题是“节能低碳绿色发展”。广东围绕全国节能宣传周的主题,开展“七个一”活动,即办好一次展、制作 一个专栏、开展一次能源紧缺体验、开好一次会、组织一次专家行、办好一件实事、做好一系列推广活动,旨在通过开展这些活动宣传国家及省有关节能的方针政策,增强全社会的节能意识,传播节能理念,普及节能知识,营造浓厚的节能减排社会氛围,进一步推动节能全民行动。

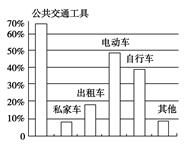

材料二 2012年5月,我国某大学学生对市民出行方式的选择进行了问卷调查。调查结果如图所示:

(1)结合材料一,运用历史唯物主义的知识简述“七个一”活动的意义。(12分)

(2)运用辩证唯物论的知识简要分析材料二中市民在出行方式的选择上出现差异的主要原因。(6分)

某市农村面积广,地域差别大,区域发展不平衡。为了落实建设社会主义新农村这一重大历史任务,决定从2007年起启动实施“千村推进百村示范工程”,根据各地农村的不同情况确定重点,首批选择了100个示范村和900个推进村进行试验。通过这些村的试点,总结经验,逐步推进,探索出一条适合当地特点的新农村建设路子,起到典型示范、以点带面的效果。

请结合材料运用思想方法与创新意识的有关知识,分析该市的做法体现的哲学道理。