阅读材料,完成下列要求。

材料一 纪录片《舌尖上的中国》采用了符合大众普遍审美规律的创作手法,无论是摄影画面,还是讲述的故事,都是与人民大众相关的美食背后的人与事,更多的是对小人物生存状态的真实写照,这使得我们普通人通过故事得到了真正感动。该纪录片所探讨的并不只是“吃”这么简单,而是美食献给普通劳动人民的颂歌。

材料二 《舌尖上的中国》能够迅速走红,也与当前社会普遍的食品安全现状有关。正如网友在微博中所说的那样,我们其实有两个“舌尖上的中国”一个充满阳光与感动,是由淳朴、温情、唯美、诱人、人文关怀、奶奶的眼泪、妈妈的手、故乡的回忆写成的;一个充满晦暗与肮脏,是由添加剂、致癌物、地沟油、增白粉、瘦肉精、农药残留、荧光粉、反式脂肪酸写就的。当我们从纪录片中感悟到“舌尖”的文化与乡愁之后,或许更应该想想,如何让日常生活中的那个“舌尖上的中国”,变得更安全、更健康、更美好。

材料三 《舌尖上的中国》讲述了大江南北的各色原生态美食,充满浓郁的人文关怀、家国情怀和乡土情结。摄制组历时13个月走遍中国,跨越国内自北向南的60个地区。与 以往的国产纪录片制作的步骤不同,《舌尖上的中国》依据西方美食学的理论进行建构,小中见大、见微知著的细节表达方式更贴近观众,贴近普通人的生活,成功跨越了语言、社会、价值观等传播障碍,创造了极高的收视率。

(1)运用历史唯物主义有关知识,结合材料一说明《舌尖上的中国》为什么要献给普通劳动人民。

(2)结合材料二,运用矛盾的有关知识分析材料中网友的观点。

(3) 结合材料三,从文化生活角度分析《舌尖上的中国》是怎样实现文化创新的。

某市一些企业超标排放工业污水,居民乱乱倒生活垃圾、煤矿烟尘和汽车尾气造

成的混合型污染,使酸雨和二氧化硫污染面积扩大。水污染严重,群众呼声强烈。该市政府采取措施,控制污染,保护环境;制定行政法规,严格执法;加大科普宣传力度,增强市民环保意识。请运用所学政治生活相关知识说明:

(1) 上述材料是如何体现政府坚持对人民负责原则的?

(2)该市政府为什么要这么做?

以“城市,让生活更美好”为主题的2010年上海世博会,举世瞩目!某校高三(8)班同学展开“走进世博”综合探究活动,让我们一起参与其中。

【感知世博】

同学们从网上下载世博会会徽和世博会中国馆图片(见图)

(1)从文化创新角度,探究上海世博会会徽、世博会中国馆所展现的设计理念。

【研究世博】

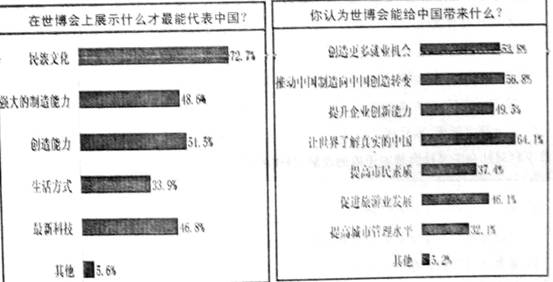

为了了解上海世博会对我国社会生活、城市发展等产生的广泛影响,同学们参与了某机构组织的问卷调查,其结果如下: (2)从《经济生活》角度,探索上述调查结果对落实科学发展观的启示(至少三条)

(2)从《经济生活》角度,探索上述调查结果对落实科学发展观的启示(至少三条)

【学习世博】

2014年第二届世界夏季青年奥运会将在南京举办。为支持青奥会,高三(8)班同学计划高考后参观上海世博会,回宁后准备围绕“城市,让生活更美好”主题向市政府提出合理化建议。

(3)请说明“城市,让生活更美好”主题与南京实际相结合的哲学要求。

【经济学常识】

材料一:李嘉图提出:资本的丧失可能立刻把一个经济增长中的国家变为停滞的国家。一个国家只有在它积累资本的时候才是前进的。

材料二:李嘉图认为:财富往往是在地租稳定甚或下降的时候增加得最为迅速。

(1)在李嘉图看来,国家财富增长的条件是什么?

(2)李嘉图认为如何才能实现这一条件?

材料一:2009年江苏省居民人均收入状况比较表

| 内容 项目 |

城乡 |

行业 |

地区 |

||||

| 城镇 |

农村 |

垄断行业 |

一般性行业 |

苏南 |

苏中 |

苏北 |

|

| 数值(元) |

20552 |

8004 |

54605 |

18703 |

7623 |

5836 |

3606 |

| 增长(%) |

10.5 |

9.4 |

12.7 |

10.5 |

8.9 |

11.7 |

12.7 |

注:2009年,江苏省实现地方财政收入3228.8亿元,比上年增长18.2%。

材料二:

2009年以来,江苏省采取一系列措施力促社会公平:实行新型农村社会养老、医疗保险、落实沿海开发国家战略,促进连云港、盐城、南通三市所辖地区加快发展;2010年2月1日起,又以超过12%的增幅上调最低工资标准,等等。

(1)请结合材料一,简要概括江苏居民收入分配状况。

(2)联系材料,请从《经济生活》角度分析,怎样才能实现收入分配公平?

某乡农民刘某拉了一车西瓜准备去县城卖,途中碰到一伙歹徒拦路抢劫,一车西瓜被劫走了。无奈中,刘某跑到派出所报案。听了案情,值班民警说:“现在已经下班了,再说一车西瓜也值不了多少钱,这事我们管不了。”事后,刘某通过热线电话,举报了该派出所的值班民警。

(1)有人认为:“如此小事,刘某没有必要举报民警。”请用《政治生活》的知识评析这一说法。 (10分)

近年来,我国政府不断创造新形式,尝试新方法,为公民行使监督权、参与民主监督提供更多、更有效的渠道。其中互联网作为新兴媒体代表具有极大的社会影响力。

(2)有人认为,网络是虚拟的,网民什么话都可以说。如果刘某运用网络来反映此事,你认为他应该注意些什么?

(3)如果你是刘某,除了上述途径,你还可以通过哪些具体途径解决此事?请写出两点。(4分)