二战后世界政治格局处于相对稳定的状态,但又处在不断发展变化中。阅读下列材料:

材料一 见下图《美国军费开支曲线图》

军费开支/亿美元

(据朱成虎、赵子聿等著《当代美国军事》)

材料二 冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——(美)杰里·本特利等《新全球史》

材料三

二战后国际关系格局的演变历程

| 格局 |

时期 |

原因及表现 |

|

| 两极格局 |

形 成 |

20世纪50年代中期 |

(1)二战结束后,美苏抗衡,形成均势 (2)50年代前后发展为社会主义阵营与资本主义阵营的对峙 (3)“①”和“华约”的形成,标志着美苏两极格局最终形成 |

| 动 摇 |

20世纪50年代后期至80年代 |

(1)美苏争霸,双方实力相对削弱 (2)60年代初,社会主义阵营瓦解 (3)70年代初,资本主义世界出现美、日、西欧三足鼎立的局面,世界开始朝着多极化方向发展 (4)七八十年代,第三世界在国际舞台上发挥重要作用,有力地冲击了两极格局 |

|

| 结 束 |

20世纪80年代末90年代初 |

东欧剧变、②,两极格局瓦解 |

|

| 多极化 趋势 |

两极格局 瓦解以来 |

(1)各种力量分化组合,暂时形成“一超多强”的局面 (2)美国、俄罗斯、日本、欧盟、中国在新的世界格局建立的过程中发挥着越来越重要的作用 |

|

请回答:

(1)运用统计方法对历史资料进行数量分析,是史学研究的重要方法之一。观察材料一曲线图,列举20 世纪50 年代至70 年代影响美国军费上升的重大历史事件。 (2分)

(2)根据材料二,杰里·本特利在《新全球史》中是怎样评价“美苏冷战”的。与其他研究方法相比,材料二的历史研究方法是什么?

(3)据材料三表格中的内容提示,结合所学知识,在表格中黑色三角形“”位置,各举出一个史实, 所举史实要能印证表格中的原因及表现。 (2 分)

(4)发展的观点是一切事物都处在永不停息的运动、变化和发展的过程中,整个世界就是一个无限变化和永恒发展着的物质世界,发展是新事物代替旧事物。坚持用发展的观点看问题。综合上述材料和所学知识,运用发展的观点评价世界多极化趋势。

(要求:评价认真细致,层次分明;注重史论结合,行文流畅;250 字左右。)

阅读材料,回答问题。

材料一“凡国而未经过民族主义之阶段者,不得谓之为国。”“合群云者,合多数之独而成群也。以物竞天择之公理衡之,则其合群之力愈坚而大者,愈能占优胜权于世界上,此稍学哲理者所能知也。吾中国谓之为无群乎?彼固庞然四百兆人,经数千年聚族而居者也。”

——《梁启超选集》

梁启超反对提倡“排满复仇论”,主张合满汉各民族为一大中华民族,以相对于世界其他现代民族国家。他提出“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外诸族是也。”

——《觉醒与迷误——中国近代民族主义研究》

材料二 在吸纳世界近代民族国家的思想后,孙中山于1919年提出了融合国内各族而成一中华民族的思想:“夫汉族光复,满清倾覆,不过只达到民族主义之一消极目的而已,从此当努力猛进,以达民族主义之积极目的也。即汉族当牺牲其血统、历史与夫自尊自大之名称,而与满、蒙、回、藏之人民相见于诚,合为一炉而冶之,以成一中华民族之新主义”。……如果以1919年为分界线,那么孙中山的民族革命的目标发生了一大转化。孙中山一生奋斗的目标是“使中国成为一个统一、完整的国家。”但统一国家内民族融合与相互认同又是其存在的前提,其思想基础就是一种新的中华民族的共和精神。他说:“中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙。人为刀俎,我为鱼肉,我们的地位在此时最为危险。如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。”

请回答:

(1)依据材料一、二,比较梁启超和孙中山在民族主义问题上的异同点。

(2)依据材料并结合所学知识,指出孙中山民族主义思想在1919年发生“转化”的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一 19世纪40年代林则徐主编的《四洲志》和魏源的《海国图志》最早着墨于西方的社会制度,宪法思想的传入却略晚。国人对宪政思想的理解首先从议会制度起步,而不识宪法,大概是因为议院为具象,较易认识,而宪政抽象,较难认识;更因为宪法较之议会对君权具有一种根本大法的约束,更强调“主权在民”、“法律面前人人平等”。据考,在1895年之前,还绝少有人提出宪法问题。1898年,康有为在上书光绪帝第五书中明确提出:“自由国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分。”

——摘自袁行霈《中华文明史》

材料二《中华民国临时约法》规定:中华民国之主权,属于国民全体。中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权,以参议院行之。……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——引自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料近代部分》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括甲午战争前后国人对宪政态度的变化及原因。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出实施宪政的历史意义。

阅读材料,回答问题。

材料一英法两国代议制发展简要进程

| 英国 |

1688年光荣革命,通过妥协不流血的和平手段,推翻君主专制制度 |

| 1689年《权利法案》限制王权,明确了议会至上原则 |

|

| 1701年《王位继承法》进一步限制王权 |

|

| 18世纪中叶责任内阁制形成,英王统而不治 |

|

| 1832年议会改革,以妥协方式扩大民主 |

|

| 1867年和1884年英国两次议会改革,民主制日趋完善 |

|

| 法国 |

1789年巴黎人民武装起义,法国大革命爆发,《人权宣言》颁布 |

| 1791年宪法,宣布法国为君主立宪制国家 |

|

| 1792年巴黎人民第二次武装起义,建立法兰西第一共和国 |

|

| 1804年拿破仑建立法兰西第一帝国,制订拿破仑宪法 |

|

| 1815年波旁王朝复辟,颁布钦定宪法 |

|

| 1848年二月革命,建立法兰西第二共和国 |

|

| 1852年建立法兰西第二帝国 |

|

| 1870年建立法兰西第三共和国 |

|

| 1875年法国议会通过了宪法的全部条文,确立了共和制 |

——摘编自《欧洲近现代历史上宪政民主政制的生成、建构与演进》

材料二从世界史的观点看,美国的革命之所以重要,并不是因为它创造了一个独立的国家,而是因为它创造了一个新的、不同类型的国家。《独立宣言》已宣布:“我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等。”于是,美国人民在革命期间和革命之后,通过了旨在使这一宣言不仅在纸面上而且在生活中得到实现的种种法律。他们没收并分配了亲英分子的大地产,将公民权扩大,所有成年男子(但不包括妇女)都拥有了选举权。许多州政府通过了禁止输入奴隶的法律。已建的教会被废除,宗教信仰自由成为国家的法律。十三个州都正式通过了包括人权在内的宪法,这一宪法保证公民天赋的权利。

一个独立的共和国在美洲的建立,在欧洲被广泛地解释为:它意味着启蒙运动的思想是切实可行的——一个民族有可能建立一个国家,有可能制定一种建立在个人权利基础上的切实可行的政体。于是,美国成为自由和机会的一个象征,作为一块新的、没有历史负担和枷锁的大陆而受

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英、法两国代议制民主在发展进程中体现的不同特点并简析其原因。

(2)结合所学知识,简要概括材料二中对美国革命的认识。

一个国家的发展战略选择决定她的未来,德国曾经的战略选择对中国和平崛起有着重要的启示。阅读材料,回答问题。

材料一第四条 下列事务属于帝国的监督与立法权范围之内:……2)制定海关与贸易的立法,及关于帝国所需赋税立法;3)规定度量衡与货币制度……

第六条 联邦议会由联邦成员代表组成,其票权分配如下:普鲁士连同汉诺威、库尔黑森、浩斯敦、拿骚及法兰克福的原有票权共有17票;巴伐利亚6票;萨克森4票……

第十一条 联邦的主席职位属于普鲁士国王,普鲁士国王享有德意志皇帝的尊称。……

第二十条 帝国议会由秘密投票的普遍和直接选举产生……

——《德意志帝国宪法》

材料二德国的问题只能用武力来解决,要建立一个“大德意志”。

——希特勒于1934年11月5日秘密高级军官会议上发言

材料三联邦德国现代化在确立政治体制的民主制、法治、联邦制和福利国家四原则的基础上,还做了两个非常重要的战略选择:其一,政治上“不能脱离西方范围和放弃欧洲一体化的成就”;其二,经济上“在绝对自由与极权之间寻找一条健全的中间道路。”

——丁建弘《德国通史》

(1)根据材料一,概括德意志帝国政治架构的特点。结合所学知识,指出这一政治架构所体现的时代特征。

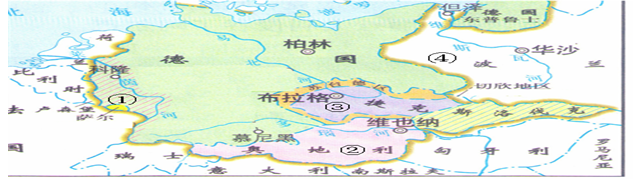

(2)阅读材料二,联系所学知识,依图示所列顺序概述纳粹集团用武力“建立‘大德意志’”的过程及其结局。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出两项“战略选择”的具体内容。联系联邦德国作出“战略选择”的相关背景,归纳其崛起之新特点。

环境、制度、政策是影响经济发展的重要因素。阅读材料,回答问题。

材料一西汉时的社会稳定导致人口逐渐增加,人均占有土地下降。人口增多保证了密集型农业劳动,使耕地、育种、除草、防虫、水利各环节都能细致处理,以提高农业单产。农闲时,大量劳力转向生产有市场价值的物品,形成地区性的市场贸易网。在地区性贸易网络基础上形成全国性市场。形成了一种全国性的重商型农业模式。

——许倬云《汉代农业分析》

材料二宋初定天下,四川人因铁钱太重,行用不便,由富民发行一种纸币,叫做“交子”。每张计钱一缗。每隔三年,由发行的富民将旧票尽行收回,另发新票,称为“一界”。……仁宗时改官家发行,禁民间私造。……(后)把那种纸币改名为“钱引”,扩充推行的区域,当时除闽、浙、湖、广外全国通行。然滥发滥造,没有相当的准备金,纸币就不能维持它的票面价格。

——王伯祥、宋云彬《开明中国历史讲义》

材料三 联产承包责任制和各项农村政策的推行,打破了我国农业生产长期停滞不前的局面,促进农业从自给半自给经济向着较大规模的商品生产转化,从传统农业向着现代农业转化。……我们现在正进入城乡社会主义商品生产大发展的时期。

—— 1983年中共中央1号文件

(1)阅读材料一,联系所学知识,用一句话概括汉代农业是“全国性的重商型农业模式”的理由。结合该模式存在的条件,分析其在中国古代经济史中的地位。

(2)指出“交子”的历史地位。阅读材料二,联系所学知识,概述“交子”发行的演变过程,并分析其对经济的影响。

(3)根据材料三并结合相关史实,从农业与市场关系变动的角度分析我国实行联产承包责任制所产生的意义。