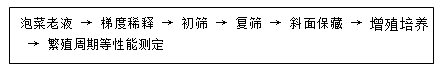

泡菜是一种历史悠久的大众喜爱的发酵蔬菜制品,乳酸菌是泡菜生产中的主要生产菌种,选取6种泡菜老液,筛选优良的乳酸菌菌种。筛选示意路线图如下:

(1)乳酸菌的培养条件除了适宜的温度、pH之外,还必须保证___________条件。

(2)初筛、复筛宜选择____(固体或液体)培养基,当复筛的培养基中出现 即可接种到斜面保藏。增殖培养宜选择________(固体或液体)培养基。

甲状腺激素属于氨基酸衍生物类激素,在促进新陈代谢和发育等方面具有重要的作用,下图为甲状腺激素在细胞内的作用机制示意图,请回答与甲状腺激素相关的问题:

PB:甲状腺激素的血浆运输蛋白TH:甲状腺激素

(1)促甲状腺激素释放激素的靶细胞为,甲状腺激素的靶细胞为。若给小狗长期口服甲状腺激素,则小狗体内促甲状腺激素释放激素的含量将(填“增加”、“不变”或“减少”)。

(2)由图推测,甲状腺激素的受体在(填部位),其直接调节的是过程;由图可推知物质P为(只在转录过程发挥作用,不参与DNA复制过程)。人处于寒冷环境中时,甲状腺的活动会。

(3)某患者体内产生一种抗体,该抗体能与甲状腺上促甲状腺激素受体特异性结合并使其失活,该病属于,该患者体温与正常人相比。

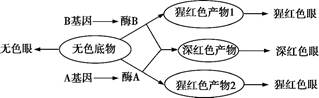

某种性染色体组成为XY型的动物,其眼色有深红、猩红和无色三种,基因控制情况未知。回答以下问题:

(1)如控制眼色的基因位于常染色体上,且由一对等位基因A—a控制,纯合的深红眼个体与纯合的无色眼个体交配,F1均为猩红眼,则F1随机交配所得F2的表现型及比例为,F2再随机交配所得F3中深红眼个体占。(假设每代个体数足够多,下同)

(2)如该动物的眼色由两对等位基因A—a、B—b控制,显性基因控制情况见下图所示,隐性基因控制合成的酶无活性。

①若这两对基因位于两对常染色体上,某深红眼个体与无色眼个体交配,F1中深红眼个体占1/4,则该深红眼亲本个体的基因型为,F1中深红眼个体相互交配,F2的表现型及比例为。

②若等位基因A—a位于常染色体上,B—b位于X染色体上,则该动物三种眼色对应的基因型共有种。两猩红眼雌雄个体交配,子代出现无色眼个体,则亲本杂交组合共有种。能产生aXb配子的深红眼雌性个体与能产生aY配子的深红眼雄性个体交配,子代中深红眼雄性个体所占比例为。

③从上图信息可知,基因与生物性状之间的关系为。

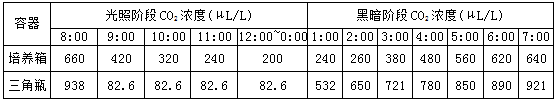

将葡萄试管苗接种到含有所需培养基的三角瓶中,三角瓶用外包牛皮纸的棉塞封口,然后将其置于人工培养箱中(每个培养箱中有40个三角瓶)。培养箱的温度为25 ℃,光周期设定为24 h,每天8:00~0:00设定为光照培养阶段,0:00~8:00设定为黑暗培养阶段,其他条件适宜。培养一段时间待试管苗正常生长后,监控一天内光照阶段及黑暗阶段,培养箱及三角瓶中CO2浓度的变化,结果如下表所示:

请据表分析后回答下列问题:

(1)一天内培养箱和三角瓶中光照阶段CO2浓度下降的原因是,黑暗阶段CO2浓度上升的原因是。

(2)光照阶段培养箱和三角瓶内CO2浓度从最高值降至最低值所需要的时间分别是个小时。9:00~0:00时间段,三角瓶内CO2浓度不变的原因是,其中9:00~11:00时间段,试管苗光合作用消耗的CO2的来源是。

(3)黑暗阶段三角瓶内CO2浓度上升最快时的速率为μL·L-1·h-1,之后CO2浓度上升速率降低,原因是。

(4)培养箱和三角瓶中CO2浓度在较短时间内难以达到一致,产生这种差异的主要原因是。

在矮牵牛的体内能合成一种能抗除草剂的物质即抗草胺磷,下图是利用矮牵牛来培养转基因大豆的过程。

(1)图中①应为________________。在构建①的过程中,要用到的对识别的序列具有特异性的酶是________________。

(2)在将①导入土壤农杆菌之前,往往要用______处理土壤农杆菌,使之成为____细胞,然后将它们在缓冲液中混合培养以完成转化过程。

(3)②中的部分农杆菌不能在含四环素培养基上生长,其原因是_______________________。

(4)A→B过程需要在恒温箱中_________培养,注意观察、记录_________的生长情况。

(5)人工种子是以图中_________(用字母和箭头表示)过程中形成的_________、不定芽、顶芽和腋芽等为材料,经过____________包装得到的种子。

果皮色泽是柑橘果实外观的主要性状之一。为探明柑橘果皮色泽的遗传特点,科研人员利用果皮颜色分别为黄色、红色和橙色的三个品种进行杂交实验,并对子代果皮颜色进行了调查和统计分析,实验结果如下:

实验甲:黄色×黄色→黄色

实验乙:橙色×橙色→橙色∶黄色=3∶1

实验丙:红色×黄色→红色∶橙色∶黄色=1∶2∶1

实验丁:橙色×红色→红色∶橙色∶黄色=3∶4∶1

请分析并回答:

(1)上述柑橘的果皮色泽遗传受对等位基因控制,且遵循定律。

(2)根据实验结果可以判断出色是隐性性状。

(3)若柑橘的果皮色泽由一对等位基因控制,用A、a表示,若由两对等位基因控制,用A、a和B、b表示,以此类推,则实验丙中亲代红色柑橘的基因型是,其自交后代的表现型及其比例为。

(4)若亲代所用橙色柑橘的基因型相同,则实验中亲代和子代橙色柑橘的基因型共有种,即。