控制豌豆子叶颜色的等位基因Y和y的本质区别是( )

| A.基因Y、y位于非同源染色体上 |

| B.Y对y为显性 |

| C.两者的碱基序列存在差异 |

| D.减数分裂时基因Y与y分离 |

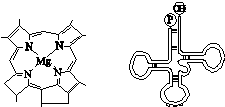

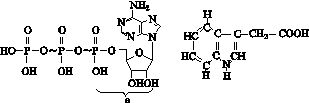

下图中①~④表示的是生物体内4种有机分子的结构,其中①和④仅存在于植物细胞中。下列有关说法正确的是( )

①②

③④

| A.①~④存在于所有植物细胞中 |

| B.②中也含有与a类似的结构 |

| C.细胞中没有①就不能产生③ |

| D.没有③时,细胞仍能合成① |

下列化合物中含有的化学元素种类最少的一组是( )

| A.抗体和糖蛋白 | B.纤维素和脱氧核糖 |

| C.性激素和tRNA | D.质粒和呼吸酶 |

下列关于组成细胞的化合物的叙述,正确的是( )

| A.DNA是生物体各项生命活动的主要承担者 |

| B.RNA由四种核苷酸组成,可以作为遗传物质 |

| C.组成淀粉、糖原、纤维素的单体都是葡萄糖 |

| D.肽链的盘曲和折叠被解开时,其特定功能并未发生改变 |

糖类和脂肪都是生物体内重要的有机化合物。下列说法不正确的是( )

| A.各种糖类都可以直接被氧化分解并释放能量 |

| B.同质量的糖类和脂肪比较,脂肪含有更多的能量 |

| C.有些多糖与蛋白质结合形成的糖蛋白可以与某些信息分子特异性结合而起到传递信息的作用 |

| D.糖类是主要的能源物质,但并不是所有的糖类都可以作为能源物质 |

下图是由n个氨基酸组成的某蛋白质的结构图,其中二硫键“—S—S—”是一种连接蛋白质中两条肽链的化学键(—SH+—SH→—S—S—+2H)。下列叙述正确的是( )

| A.该蛋白质至少含有n-2个氧原子 |

| B.合成该蛋白质时生成n-2个水分子 |

| C.该蛋白质至少含有n+2个羧基 |

| D.该蛋白质水解产物增加2n-4个氢原子 |