得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

——电影《天仙配》歌词

材料二 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

材料三 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料四:有学者提出:大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

──康有为

(1)材料一反映了中国古代社会生产怎样的一种基本模式?请结合所学知识概括这种基本模式的特点。

(2)材料二反映了是怎样看待商业和农业关系的?这一思想对后来明清时期社会发展有何影响?

(3)材料三反映了明清时期商业发展有何新现象?依据材料概括晋商发达的主观因素。

(4)材料四中“新经济的萌芽”指什么?导致这一新现象出现的根本原因是什么?

有人说辛亥革命成功了,有人说辛亥革命失败了.

(1)对这个问题你是怎样看的?请列举证据证明你的观点。(本题目为开放式题目,只要言之有理,即可得分)

(2)评价“辛亥革命”的标准是什么(完成下列单项选择题)?(4分)

①评价一场革命的成败,最重要的评价标准是()

A.革命的领导人问题 B.革命的政权问题 C.革命的思想问题 D.革命的阶级属性问题

②评价一个历史事件的历史地位,最重要的是看这个历史事件是否()

A.具有历史上的知名度 B.得到人民的拥护

C.促进历史的进步 D.是前所未有的新事物

阅读材料,回答问题。

材料一 经过两次世界大战的剧烈厮杀后,昔日称雄于世界的欧洲列强均已降为二等国、三等国,它们面对的是一个虚弱不堪、支离破碎的欧洲。在东方,来自苏联和东欧联盟的威胁加重;在西方,来自美国的经济渗透和控制不断加强。欧洲政治家们清醒地认识到,如此下去,欧洲将不再是欧洲人的欧洲。

材料二 如果我们欧洲人不想在起了根本变化的世界走下坡路的话……欧洲的联合是绝对有必要的。没有政治上的一致,欧洲各国人民将沦为超级大国的附庸。……必须在联合起来的欧洲上建立一个第三种力量。这种力量虽然远不如这两个国家那样强大,但是它们在经济上和政治上都是如此有力,一旦潜在的分歧发展成为严重的紧张局势,在面临这种威胁时,为了和平,它可以在天下中投下举足重轻的砝码。

——联邦德国总理阿登纳

材料三 1967年,三个机构和并,统称为欧洲共同体。欧洲共同体的主要目标是争取成员国之间逐步实现商品、人员、劳务和资本的自由交流,进一步促进经济的发展。

材料四 1991年底,欧共体12国在荷兰的马斯特里赫特举行的首脑会议上天通过了《马斯特里赫特条约》,决定在12国范围内实现经济货币联盟和政治联盟,即建立“欧洲联盟”。

请回答:

(1)根据材料一、二,分析促成欧洲走向联合的原因

(2)从材料三欧共体的建立到材料四欧盟的成立,反映了欧洲统一进程的特征是什么?

(3)欧共体的成长对世界格局产生了什么影响?

截止2012年12月已有400所孔子学院遍布世界各地,成为各国人民认识中华文化和当代中国的窗口。阅读下列材料,回答问题。

材料一《史记·孔子世家》记载,有许多同时代的隐士对于“知其不可为而为之”的孔子极尽嘲笑之能事,或讽刺他“四体不勤,五谷不分”;或嘲笑他“自腰以下不及禹者三寸,垒垒若丧家之犬”等。

材料二“孔子之道,其本在仁,……,其用在与时进化……故曰孔子‘圣之时者’也。”

——康有为《春秋笔削大义微言考序》

他(孔子)只用健全的理性在解说,他不炫惑世界而是开启心灵,他的讲话只是一个圣人,从不是一个先知,然而人们相信他,就像他自己的国土一样。

——伏尔泰《哲学辞典》

材料三

孔子学院标志 |

1988年,75位诺贝尔奖的获得者在巴黎集会,会议结束后发表联合宣言,呼吁全世界“人类如果要在21世纪生存下去,就必须回首2500年前,去孔子那里汲取智慧。” |

2012年12月16日第七届全球孔子学院大会在北京举行。刘延东在开幕式中强调,高举和平、发展、合作、共赢的旗帜,尊重人类文明多样性和发展道路多样化是中国共产党十八大的重要精神,中国政府将积极支持孔子学院稳步发展。 |

(1)结合所学知识,分析材料一中许多与孔子同时代的人“矮化”孔子为“丧家之犬”的原因。

(2)依据材料二,分别指出康有为、伏尔泰对孔子的评价及其政治意图。

(3)进入现代社会,孔子价值观得到中国与世界许多国家的重视。结合材料三和所学知识,谈谈你的看法。

阅读材料,回答问题。

材料一 16~19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

| 年代 |

1520 |

1600 |

1670 |

1700 |

1750 |

1801 |

1851 |

| 城市人口占总人口比例 |

5.25 |

8.25 |

13.5 |

17.0 |

21.0 |

27.5 |

51.0 |

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。

——《世界近现代史》

材料二

(1)根据材料一指出近代英国城市化的发展趋势,在城市化过程中英国出现了怎样的社会问题?

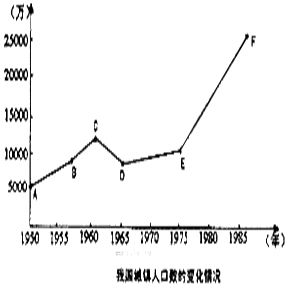

(2)城镇人口数的变化反映了城市化的进程。材料二图表所显示的D—E阶段我国城镇人口增长缓慢的主要原因是什么?E—F阶段我国城镇人口迅速增长的原因又是什么?

(3)依据上述材料并结合所学知识,概括指出在推动英国、中国城市化进程中有何不同的主要因素?各举一例简要说明之。

阅读有关“经济外交”的下列材料,回答问题。

材料一一般认为“经济外交”包括两个实质性的内容:一是由国家或其代表机构与人员以本国经济利益为目的,制定和进行的对外交往政策与行为;二是由国家或其代表机构与人员以本国经济力量为手段或依托、为实现和维护本国战略目标、或追求经济以外的利益,制定和进行的对外交往政策与行为。

——张静《中国的经济外交》

材料二 1947年6月5日,美国国务卿马歇尔在哈佛大学演说时提出了复兴欧洲的计划。他陈述了欧洲所面临的严峻的经济形势,要求给欧洲大量的额外援助,“不然就得面临性质非常严重的经济、社会和政治的恶化”,“美国应该尽其所能,帮助世界恢复正常的经济状态……否则就不可能有安定的政治和稳固的和平。……我们的政策的目的应该是恢复世界上行之有效的经济制度,从而使自由制度赖以存在的政治和社会条件能够出现。”

——张盛发《苏联对马歇尔计划的判断和对策》

材料三当前,世界多极化曲折前行,经济全球化加速推进,国际政治经济格局发生深刻变化,注重经济外交成为各国的共同选择。在变革中,发展中国家整体实力有所增强,国际影响力不断加大,对建立国际政治经济新秩序抱有强烈愿望。发展中国家人口众多,发展潜力巨大,与我国的经济互补性很强,与我国发展经贸合作的要求十分迫切。作为发展中大国,我国与发展中国家没有根本利害冲突,相互需求广泛,合作机会广阔……

——《人民日报》社论《对发展中国家经济外交大有可为》(2004年9月3日)

(1)经济外交的根本出发点是什么?

(2)结合材料一、二和所学知识,指出美国实施马歇尔计划的实质和效果。

(3)依据材料三概括中国实行经济外交的必要性,简要分析新时期中国经济外交与二战后美国马歇尔计划在政治动机上的不同之处。