某草原上生活着鹿、兔、狼和狐等生物。雄鹿有角、雌鹿无角,通常情况下这种鹿的雌雄个体分群活动(生殖季节除外)。有人提出“鹿角效应”假说解释这种同性聚群现象,即一群形态相同的食草动物能迷惑捕食者,降低被捕食的风险。回答下列问题:

(1)该草原上的雌鹿群和雄鹿群属于 (填“不同”或“同一”)种群。

(2)草、鹿、兔、狼、狐和土壤中微生物共同形成了一个 (填“种群”、“群落”或“生态系统”)。

(3)为探究“鹿角效应”假说是否成立,某同学用狗(能将抛入流水池中的漂浮物叼回来)、项圈和棍棒做了如下3组实验:甲组同时向流水池中抛出2个相同项圈,乙组同时抛出2个相同棍棒,丙组则同时抛出1个项圈和1个棍棒。记录每次抛出后狗叼回第一个漂浮物的时间。若丙组平均时间 (填“大于”、“等于”或“小于”)其他两组,则实验结果支持该假说。测试时要求甲、乙、丙3组抛出项圈或棍棒的距离

(填“相同”或“不同”)。本实验中项圈或棍棒相当于该草原上的 。

(原创题)某兴趣小组设计了两套渗透装置来探究关于渗透作用的问题。

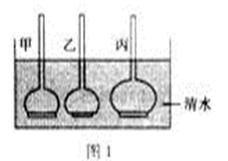

(1)图1所示的甲、乙、丙三个渗透装置中,三个漏斗颈的内径相等,漏斗内盛有浓度相同的蔗糖溶液,且漏斗内液面高度相同,漏斗口均封以半透膜,置于同一个水槽的清水中。三个渗透装置半透膜的面积和所盛蔗糖溶液的体积不同,如下表。

| 装置编号 |

甲 |

乙 |

丙 |

| 半透膜面积 |

S |

S/2 |

S |

| 蔗糖溶液体积 |

T |

T |

2T |

①写出该实验的研究课

题:。

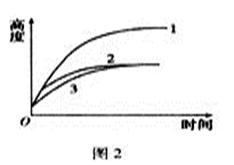

②如果最终结果如图2所示,写出该实验相应的结论

。

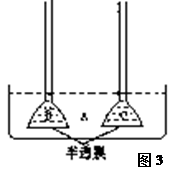

(2)另一装置如图3,A代表清水,B、C代表蔗糖溶液,开始时B溶液浓度大于C溶液,且两个漏斗的体积、半透膜面积及漏斗管内径均相等,过一段时间后漏斗管内液面不再发生变化,分别用H1、H2表示B、C漏斗管内液面与清水的高度差。

①试在图3中画出H1、H2 的高度(在答题纸上作答);

②当液面不再上升时两溶液浓度大小的关系为(B﹥C;B﹦C;B﹤C)

③在此过程中A中水分子扩散到B的速率(大于;等于;小于)A中水分子扩散到C的速率

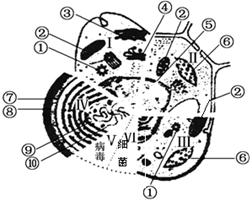

(原创题)如图代表自然界中处于不同分类地位的6种体现生命现象的单位。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ绘出了各自区分其他生物的标志结构,请据图回答:

(1)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共有的细胞器是(填名称)。Ⅲ可以判断为,

因为它同时具(填序号)。

(2)结构②⑥中,能增加膜面积的结构分别是、。

结构④的主要功能是。

(3)Ⅰ-Ⅵ类中一定能进行光合作用合成有机物的是。生物一定营寄生生活。

下图是光合作用和细胞呼吸过程示意图。据图回答下列问题:

(1)过程①被称为,④是在真核细胞的(具体场所)进行。

(2)干旱初期,水稻光合作用速率明显下降,其主要原因是反应过程_ ___(代号表示)受阻。

小麦灌浆期若遇阴雨天则会减产,其原因是暗反应过程______(代号表示)受阻。

(3)在其他环境条件适宜而光照强度恰为光补偿点时,单位时间内各物质中产生量与消耗量相等的除了糖以外,还有 (代号表示)。

(4)图中体现出生物膜系统的两个重要功能是:

① 。

② 。

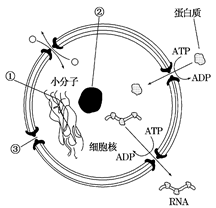

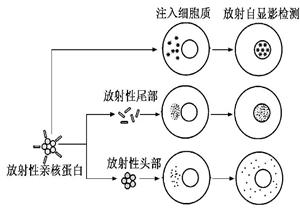

(原创题)甲图表示细胞核结构模式图,亲核蛋白需通过核孔进入细胞核发挥功能。乙图为非洲爪蟾卵母细胞亲核蛋白注射实验,结合两图回答问题

甲图乙图

(1)核膜由层磷脂分子组成,主要成分还有,同其它生物膜相同的功能特性是性,代谢旺盛的细胞,核膜上的数目多,它们的作用

是。从乙图可知亲核蛋白进入细胞核由其部决定并需要。

(2)细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,这些功能与结构(填数字)有关,结构②的性很强,其作用是。

干扰素是用于治疗病毒感染的一种糖蛋白,传统的生产方法是从人血液中的白细胞内提取,现在可以通过基因工程大量获得。请回答相关问题。

(1)已知干扰素的氨基酸序列,则获取目的基因的较简单方法是人工合成法,合成后的目的基因可以___________________技术扩增。

(2)基因表达载体除含有干扰素基因外,还必须有标记基因、启动子和_____________等。

(3)如果受体细胞为动物的受精卵,则将基因表达载体导入受体细胞的常用方法是________________________

(4)转基因技术是否成功,需要对受体细胞进行分子水平的检测,首先是检测受体细胞_________上是否插入目的基因,这是目的基因能否在真核生物中稳定遗传的关键,检测的方法是DNA分子杂交技术。最后还要检测目的基因是否翻译成了相应蛋白质,利用的技术是 _。