某中学杨老师自制大蒜提取液,希望这种简便、经济的提取液能够高效地杀灭餐具上的细菌,杨老师完成了下面的探究实验:

(1)制作提取液:杨老师将大蒜榨汁后制成提取液,具体做法如下表所示。请根据表中数据,在表中的括号内填出1#提取液应加入的冷开水量:

| 大蒜提取液编号 |

1# |

2# |

| 大蒜(g) |

350 |

350 |

| 冷开水(mL) |

( ) |

880 |

| 无色食醋(mL) |

/ |

20 |

| 制备量 |

1 000 mL |

1 000 mL |

(2)使用方法:将餐具浸泡在提取液中10 min后取出冲洗。

(3)样品抽取:将经过 处理的滤纸贴在餐具表面1 min,然后将滤纸放到50 mL无菌水中,充分振荡后制成原液。再取1 mL原液加入 mL无菌水中摇匀制成10倍稀释液。

(4)分离及培养:用 法分离细菌。分别取1 mL原液和10倍稀释液,分别加到伊红-美蓝培养基中,用灭菌、消毒后的 (用具),将原液和10倍稀释液均匀涂布到整个平板上。每个浓度各做三个培养皿,其目的是 。

本实验另设1 mL无菌水涂布在未接种的培养皿上为空白对照,原因是排除 。

最后在37 ℃下培养48 h。

(5)观察记录:设计1#提取液实验组的观察记录表。

(6)结果分析:统计数据,得到消毒前后的菌落总数变化(单位:cfu/cm2,每平方厘米样品中含有的细菌群落总数)

| 编号 |

条件 |

总份数 |

<1 |

1~10 |

10~102 |

102~103 |

103~104 |

>104 |

| 1#提 取液 |

消毒前 |

30 |

0 |

0 |

0 |

3 |

18 |

9 |

| 消毒后 |

30 |

14 |

12 |

4 |

0 |

0 |

0 |

|

| 2#提 取液 |

消毒前 |

33 |

2 |

0 |

0 |

3 |

12 |

16 |

| 消毒后 |

33 |

19 |

10 |

4 |

0 |

0 |

0 |

根据消毒前后的数据可知: 。

2#提取液效果高于1#,分析可能的原因: 。

请你给杨老师提出需要进一步研究的问题: 。

据科学家分析,金鱼的性别决定方式为XY型,金鱼有多对相对性状如眼型有正常眼、龙眼等,尾鳍有单尾鳍、双尾鳍等,体色有灰色、紫色等。

(1)某科学家分析,一条纯种雌性金鱼的一条染色体上的基因发生了突变,由正常眼突变成为龙眼,用该金鱼与正常眼雄鱼杂交,F1雌雄金鱼中均有正常眼,也有龙眼。上述杂交实验的结果能否确定控制眼型的基因在X染色体上还是常染体上? 。

(2)科学家对金鱼的5对相对性状进行了大量杂交实验,发现这些性状都是独立遗传的。下列解释或结论不合理的是( )

| A.该种金鱼的细胞每个染色体组中至少含有5条染色体 |

| B.这些相对性状可用于研究基因的自由组合定律 |

| C.在某一染色体上含有两个以上控制这些性状的非等位基因 |

| D.卵细胞中可能含有所有优良性状的基因 |

(3)根据有关数据,有人认为金鱼体色的遗传是常染色体上基因控制的,紫色是由四对隐性基因(aabbccdd)控制的性状,这四对基因分别位于不同对的同源染色体上。而四对基因中只要有一个显性基因存在时,就使个体表现为灰色。观察发现灰色鱼的体色深浅程度,随显性基因的数目增多而加深,则灰色最深的鱼的基因型应该是 ,用灰色最深的灰色鱼与紫色鱼杂交得到足够数量的F1,让F1鱼雌雄杂交,得到F2个体。若F2个体的各表现型成活率相同,则F2中灰色个体和紫色个体的比例理论上应该为 。

(4)科学家分析某养殖场养殖的金鱼双尾鳍基因H的基因频率为0.3,单尾鳍基因h的基因频率为0.7,出于观赏的需要,该养殖场开始逐步淘汰单尾鳍金鱼,两年后,H基因频率变为0.7,h基因频率变为0.3,此种金鱼是否进化了?请说明理由: 。

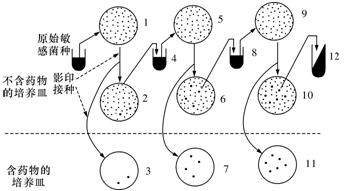

为了研究微生物的抗药性突变是自发产生的还是在环境因素的作用下产生的,1952年Lederbeg夫妇利用大肠杆菌设计了一个影印培养法实验。影印培养法的基本过程是:把长有菌落的母种培养皿倒置于包有一层灭菌丝绒布的木质圆柱体(直径略小于培养皿平板)上,使其均匀地沾满来自母种培养皿平板上的菌落,然后通过这一“印章”把此平板上的菌落“真实地”一一接种到不同的其他平板上。下图就是利用影印培养技术研究大肠杆菌产生抗链霉素突变的实验。

①首先将对链霉素敏感的大肠杆菌稀释涂布在不含链霉素的平板1上,待其长出密集的小菌落后,用影印法接种到不含链霉素的培养基平板2上,随即再影印到含有链霉素的培养基平板3上。经培养后,在平板3上出现了个别抗链霉素的菌落。

②对培养皿2和3进行比较,在平板2上找到与平板3上位置相同的那几个菌落。

③将平板2上与平板3上位置相同的菌落挑至不含链霉素的培养液4中,经培养后,再稀释涂布在平板5上。

④并重复以上各步骤,最后在试管12中获得了较纯的抗链霉素菌落。

根据以上材料回答下列问题:

(1)与酵母菌相比,大肠杆菌在细胞结构上的主要区别是 。

(2)3号、7号、11号培养基中加入链霉素的作用是 ,3号培养皿中的菌落比1号、2号中的菌落少很多,这说明了: 。

(3)你认为该实验最关键的设计思路是 。

(4)该实验得到的结论是 。

下图表示“华恢1号”抗虫水稻主要培育流程,据图回答:

(1)杀虫基因通过①~④,最终在宿主细胞内维持稳定和表达的过程叫做 。

(2)杀虫基因(crylA)是根据几种Bt毒蛋白的分子结构,设计并人工合成的,这属于 工程技术范畴。

(3)组建理想的载体需要对天然的质粒进行改造。下图是天然土壤农杆菌Ti质粒结构示意图(示部分基因及部分限制酶作用位点),据图分析:

①人工改造质粒时,要使抗虫基因能成功表达,还应插入 。

②人工改造质粒时,用限制酶Ⅰ处理,其目的是:第一,去除质粒上的 (基因),保证T-DNA进入水稻细胞后不会促进细胞的分裂和生长;第二,使质粒带有单一限制酶作用位点,有利于 。第三,使质粒大小合适,可以提高转化效率等。

③若用限制酶Ⅱ分别切割经过②过程改造的理想质粒和带有抗虫基因的DNA分子,并构成重组Ti质粒。分别以含四环素和卡那霉素的培养基培养已成功导入抗虫基因的水稻胚细胞,观察到的细胞生长的情况是 。

(4)若限制酶Ⅱ切割DNA分子后形成的黏性末端为,则该酶识别的核苷酸序列是 。

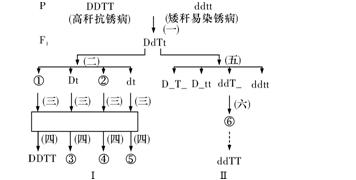

现有两株纯种六倍体普通小麦(体细胞中含有42条染色体),一株普通小麦性状是高秆(D)抗锈病(T);另一株普通小麦的性状是矮秆(d)易染锈病(t),两对基因独立遗传。育种专家提出了如图所示的Ⅰ、Ⅱ两种育种方法以获得小麦新品种。

(1)方法Ⅰ的主要育种原理是 ;方法Ⅱ的育种名称是 。

(2)(二)过程中,D和d的分离发生在 ;(三)过程常用的方法为 ;

(3)(五)过程产生的矮秆抗锈病植株中的纯合子占 ;如果让F1按(五)、(六)过程连续自交两代,则⑥中符合生产要求的能稳定遗传的个体占 。

(4)如将方法Ⅰ中获得的③植株与⑤植株杂交,再让所得到的后代自交,则自交后代的基因型及比例为 。

(5)(三)过程中,一个细胞中最多可含有 个染色体组,⑤植株有丝分裂后期的细胞中有 对同源染色体, 个染色体组。

一种 以地下茎繁殖为主的多年生野菊花,分别生长在海拔10m、500m、1000m处的同一山坡上。在相应生长

以地下茎繁殖为主的多年生野菊花,分别生长在海拔10m、500m、1000m处的同一山坡上。在相应生长 发育阶段,同一海拔的野菊株高无显著差异,但不同海拔的野菊株高随海拔的增高而显著变矮。为检验环境和遗传因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。

发育阶段,同一海拔的野菊株高无显著差异,但不同海拔的野菊株高随海拔的增高而显著变矮。为检验环境和遗传因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。

(1)实验处理:春天,将海拔500m、1000m处的野菊幼苗同时移栽于10m处。

(2)实验对照:生长于m处的野菊。

(3)收集数据:第2年秋天测量株高,记录数据 。

(4)预测支持下列假设的实验结果。

假设一野菊株高的变化只受环境因素的影响,实验结果是:移栽至10m处野菊株高度 。

。

假设二野菊株高的变化只受遗传因素的影响,实验结果是:移栽至10m处野菊株高度。

假设三野菊株高的变化受遗传和环境因素的共同影响,实验结果是:移栽至10m处野菊株高度