阅读下列材料,回答问题。

材料一 就整个黄淮海平原而言,自公元1470年至1979年的510年中,有491年遭受不同范围的旱涝灾害。无旱涝的年份只有19年,占总年数的3.7%.这种持续不断和反复出现的各种灾害,对黄淮海平原的经济发展起着严重的抑制作用,当地粮食产量年均每亩不到100公斤。黄淮海平原的农民世世代代在灾害饥饿中挣扎。

1846—1910年江苏、安徽两省之淮北地区历年灾荒总表

| 省别 |

灾害年数 |

灾区 |

灾别(某种灾害发生的年数) |

|||

| 水 |

旱 |

虫 |

风 |

|||

| 江苏 |

53 |

2853 |

49 |

38 |

2 |

10 |

| 安徽 |

43 |

1769 |

40 |

35 |

19 |

23 |

——摘编处邹逸麟主编《黄淮海平原历史地理》

材料二 从1780年到1880年的100年间,英国利用自己的煤炭储备所提供的能源建立了世界上技术最先进、最有活力和最繁荣的经济。由于蒸汽机的作用,工厂将得以汇合集中起来形成一些巨大而黝黑的工业城市。蒸汽机使无穷的烟云飞翔在这些城市的上空。曼彻斯特和附近的一些小城市,到处都弥漫着煤烟,在煤烟的侵蚀下,原来漂亮的红砖建筑物都变成了黑砖,给人一种特别阴暗的印象。到1830年,英格兰的大工业城市没有一个安全的饮用水供应。最典型的就是伦敦的泰晤士河,由于工业污水不加处理直接排放到河中,使得本来清澈宜人的“母亲河”变成了奇臭无比的污水河。

——摘编自李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

材料三 三百年的工业文明以人类征服自然为主要特征。世界工业化的发展使征服自然的文化达到极致,也使人类陷入了生态危机。人类通过反思工业文明的局限而呼唤生态文明,这就需要一个新的经济方式,随着发展诞生了知识经济。与工业文明无限地索取和利用资源不同,生态文明注重在合理开发利用资源、发展经济的同时建设良好的生态环境,强调现代经济社会的发展必须建立在生态系统良好循环的基础之上。

——摘编自佚名《知识经济与生态文明》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,分析传统农耕经济和近代工业经济的局限性,概括指出近代苏皖淮

北地区贫困落后的原因。(5分)

(2)根据材料三,结合所学知识,指出知识经济兴起的原因。据上述材料,运用所学知识,从人与自然的关系角度,论证三种经济形态的特征。(10分)

【历史—历史上重大改革回眸】王安石变法及其结局留给后人许多教训。阅读下列材料,回答问题。

材料一(司马光说)中户以下大抵乏食……而州县之吏,督迫青苗、助役钱,不敢少缓,鞭笞缧绁,惟恐不迨。

——《续资治通鉴长编》

材料二宋神宗和王安石都没有想到,这次改革不但阻力重重,而且一败涂地。在变法期间,甚至发生了东明县农民一千多人集体“进京上访”,在王安石住宅前闹事的事情。王安石最后背着扰民和聚敛的恶名走向惨败。

——邓广铭《北宋政治改革家王安石》

(1)简要分析说明,材料一中司马光的说法有无可信之处?你对他的言论有何评价?

(2)据材料一、二可以看出王安石变法失败的主要原因何在?从中你能够得出哪些启示?

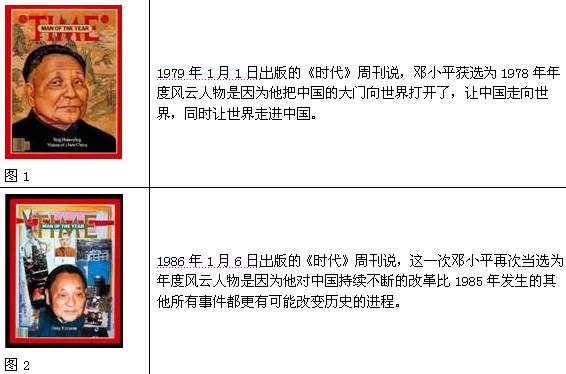

《时代》周刊是美国影响最大的新闻周刊,其从1927年开始的“年度人物评选”具有世界影响力。邓小平曾两度当选《时代》周刊年度人物。读图及其文字说明并结合所学知识回答问题。

(1)1978年哪一重大历史事件的发生“把中国的大门向世界打开了”,简述其内容。

(2)图1所示杂志出版当日,中国在外交方面发生的什么事情成为“中国的大门向世界打开”的有力见证?

(3)哪些“持续不断的改革”使邓小平再度成为年度风云人物的当选者?

(4)两期《时代》周刊封面人物的背景有何显著变化?这种变化说明了什么?

阅读下列材料,回答问题:

材料一为了制止进攻性力量的增长,将开始严密封锁运往古巴的一切进攻性的军事装备。从任何国家或港口驶往古巴的不论什么种类的一切船只,如果发现载有进攻性武器,将迫使他们转回。

本国的政策是把从古巴对西半球任何国家发射的任何核导弹看成是苏联对美国的进攻,需要对苏联做出充分报复性的反应。

——肯尼迪关于封锁古巴的演说(1962年10月22日)

材料二······因此,怎么可以得出您现在所做出的那种完全不正确的解释,也就是说,古巴的武器是进攻性的?古巴领土上的武器都是防御性的,这一点我请您相信,而且,我们 是应古巴政府的请求才把武器运往古巴的,纯粹是为了防御。可您却还在说这是进攻性武器。只要不发生入侵古巴

是应古巴政府的请求才把武器运往古巴的,纯粹是为了防御。可您却还在说这是进攻性武器。只要不发生入侵古巴 或袭击苏联和我们的其他邻国的事情,这些武器当然现在和将来都不会对任何人构成威胁。因为它们没有攻击目标。

或袭击苏联和我们的其他邻国的事情,这些武器当然现在和将来都不会对任何人构成威胁。因为它们没有攻击目标。

——赫鲁晓夫致肯尼迪的信(摘录)(1962年10月26日)

材料三 ······我认为,在我们同所有亚洲友邦的关系方面,现在应当十分强调一下两点:第一,我们将恪守我们的条约义务,例如我们根据东南亚条约组织对泰国的条约义务;但是,第二,在国内安全问题上,在军事防务问题上,除非受到一个大国的带有核武器的威胁,美国将鼓励并有权逐渐由亚洲各国自己来处理,自己承担起解决的责任。

——尼克松在关岛关于亚洲政策的讲话(1969年7月25日)

1、根据材料一和材料二,肯尼迪和赫鲁晓夫争论的焦点是什么?这次危机的结果说明了什么问题?

2、根据材料三,指出“尼克松主义(关岛主义)”的核心内容是什么?结合所学知识,指出尼克松这一新外交方针出台的背景和目的是什么?

阅读下列材料,回答问题。

材料一我于1937年9月参加了日中战争。日本宣扬这是为“建设王道乐土”“东洋和平”的战争。当时,我不认为是侵略战争。

在战场上人类爱和平的使命感使我产生了疑惑,为此,我写了日记。······我含着眼泪在日记中记下了黄河大堤被炸后的悲惨情景······我在为日军侵略的牺牲品而落泪,然而,自己又是侵略中的一份子。我是忠于天皇敕谕“军人天职乃临战当敌,片刻不可忘记‘武勇’二字的盲从兵······(战后)所谓战争,就是包括了一切非人道的罪恶无比的巨大的恶魔口袋,它将涂炭生灵······毁灭文化,使人间变成地域。······因为我错了,所以必须反省······我为了洗刷自己的罪过一直在与军国主义斗争。

————摘自《东史郎日记序》

材料二 幻想世上并没有天堂,这很容易,只要你试试看,在我们下面没有地狱,我们上面只有天空。想象所有的人,都为今天而或,想象这世上没有国家,试试看,这并不难。没有杀戮和牺牲,也没有宗教,想象全人类,都生活在和平之中。想象世上没有占用,我想你可能做不到,不再贪婪,没有饥饿,四海皆兄弟。想象全人类共同分享世界,你可以说我在做梦,但我并不是唯一的一个,但愿有一天,你能加入我们,世界就能合而为一。

——美国著名歌星约翰·列侬《给和平一次机会》(1969年)

1、根据材料一,指出东史郎思想的变化。根据材料一并结合所学知识谈谈你对日本宣扬的“建设王道乐土”“东洋和平”思想的认识。

2、根据材料二,概括约翰·列侬的主要和平思想。这首歌曲创作的背景是什么战争?这场战争对世界格局的发展产生了什么影响?

无论是过去、现在还是将来,人类都离不开能源,能源的利用已经成为人类进步的重要标志。

请回答:

(1)在第一次工业革命中被用作能源的主要是( 1),第二次工业革命时被用作能源的主要是(2)与(3)。

(2)在能源的开发和利用方面,两次工业革命有那些革命性的发明?这些发明产生了那些影响?