明清之际,中国人逐渐冲破了“想要富,男子立田女织布”的传统观念,形成“家有良田万顷,不如日进分文”、“街头一席地,强似百亩田”的意识,这主要是由于( )

| A.商品经济的发展 | B.专制制度的衰落 |

| C.西方文明的影响 | D.抑商政策的松动 |

2009年7月欧盟贸易官员批准对从中国进口的钢管征收惩罚性关税,中国政府可能通过哪一机构组织进行磋商解决?

| A.世界银行 | B.世界货币基金组织 |

| C.世界贸易组织 | D.联合国 |

该表为1976~1990年苏联经济增长率(%)简表。其中1990年经济发展出现负增长的主要原因是

| 年份 |

1976~1980 |

1981~1985 |

1986~1990 |

1990 |

| 社会总产值 |

4.2 |

3.3 |

1.8 |

—2 |

| 国民收入 |

4.3 |

3.2 |

1.O |

一4 |

| 劳动生产率 |

3.3 |

3.1 |

—3 |

A.自然灾害造成的破坏 B.戈尔巴乔夫经济改革不见成效

C.苏联解体导致的社会混乱 D.赫鲁晓夫改革导致的混乱

上个世纪80年代,英国首相撒切尔夫人曾说:“(我们的)社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则是用来防止人们跌入深渊。”可见西方推行社会福利制度的主要目的是

| A.通过实行民主社会主义,暂缓阶级矛盾 |

| B.提高生产部门的劳动积极性,刺激经济和生产的持续发展 |

| C.实行社会保障制度,显示资本主义社会的优越性 |

| D.防止由于人民极端贫困、社会两极分化过于明显而造成社会动乱 |

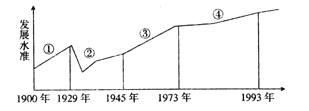

该图是美国在20世纪各个时期经济发展状况示意图,其中标号③阶段发展的最主要原因是

| A.罗斯福新政的实施 | B.第二次科技革命推动 |

| C.世界经济第一确立 | D.战后经济体系的建立 |

罗斯福新政体现的经济思想是

| A.“发展经济的最佳方法就是自由放任、听之任之、不加干涉。” |

| B.“政府颁布济贫法只会使穷人的境况更趋恶化。” |

| C.“要使消费倾向与投资引诱二者互相适应,故政府机能不能不扩大。” |

| D.“为了经济稳定和增长,我们迫切需要的是减少而不是增加政府的干预。” |