玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。一般情况下用纯合非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时,F1表现为非糯非甜粒,F2有4种表现型,其数量比为9:3:3:1。若重复该杂交实验时,偶然发现一个杂交组合,其F1仍表现为非糯非甜粒,但某一F1植株自交,产生的F2只有非糯非甜粒和糯性甜粒2种表现型。对这一杂交结果的解释,理论上最合理的是

| A.发生了染色体易位 | B.染色体组数目整倍增加 |

| C.基因中碱基对发生了替换 | D.基因中碱基对发生了增减 |

下列属于种间竞争实例的是:

| A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露 |

| B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食 |

| C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸 |

| D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少 |

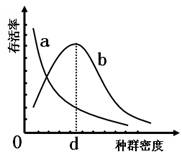

右图曲线a、b表示两类生物种群密度与存活率之间的关系。下列分析错误的是:

| A.曲线a代表的种群个体一般体型较大,营养级较高 |

| B.依据曲线b,人工养蜂时种群密度中等最好 |

| C.对大型动物迁地保护,迁移的种群密度不宜过大 |

| D.种群密度为d时,曲线b代表的种群个体间竞争最剧烈 |

关于种群和群落的叙述,错误的是:

| A.种群密度是种群最基本的数量特征 |

| B.“S”型增长曲线表示种群数量与时间的关系 |

| C.群落结构的形成是自然选择的结果 |

| D.火山喷发和火灾后的演替都属于初生演替 |

下列有关细胞呼吸与ATP的叙述,正确的有

| A.有氧呼吸和无氧呼吸是细胞内ATP的全部来源 |

| B.稻田定期要排水,否则水稻幼根因缺氧产生酒精而腐烂 |

| C.细菌、真菌、植物和动物细胞内的生命活动都是以ATP作为直接能源 |

| D.探究酵母菌细胞呼吸的方式只要检测有无CO2产生便可 |

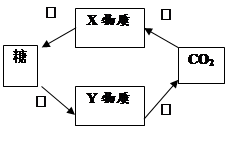

右图表示植物体内的某些代谢过程及物质变化。据图判断,下列叙述正确的是

| A.X代表光合作用中产生的三碳化合物,Y物质可代表丙酮酸 |

| B.①、②、④过程均可以产生还原性氢 |

| C.②过程发生在叶绿体基质中,③过程发生在类囊体薄膜上 |

| D.①过程发生在细胞质基质中,④过程可发生在细胞质基质中,也可发生在线粒体 |