陆九渊说:“此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。”下面说法,与之含义最接近的是:

| A.一物需有一理,万物皆有理 |

| B.心外无物,心外无事,心外无理 |

| C.今日格一物,明日格一物,然后自有贯通处 |

| D.天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭 |

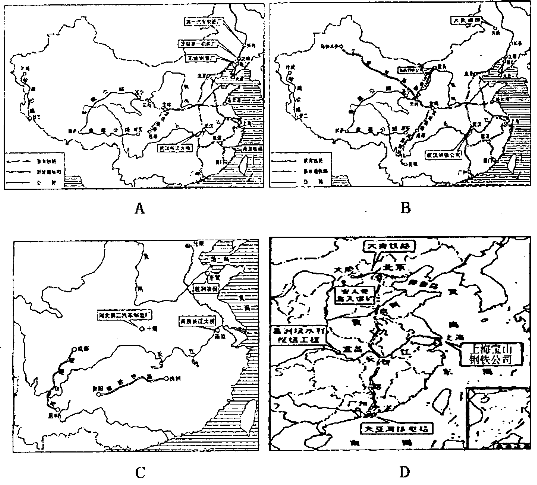

下列示意图中,反映改革开放时期建设成就的是( )

巴黎和会上,日本代表对欧洲事务并不热心,被称为“沉默的小伙伴”。这主要是因为 ( )

| A.日本深陷经济危机 | B.英法压制日本 |

| C.英日同盟破裂 | D.日本关注在华利益 |

美国1787年宪法规定“国会可以以三分之二多数通过总统否决的法律”;《中华民国临时约法》规定参议院可以弹劾总统。上述条文所体现的共同目的是( )

| A.加强中央集权 | B.建立内阁制度 |

| C.防范个人独裁 | D.打击封建势力 |

近代议会政治和政党政治起源于( )

| A.美国 | B.英国 | C.法国 | D.德国 |

主张统治者绝对不必向其臣民负责的启蒙思想家是( )

| A.黄宗羲 | B.霍布斯 | C.李贽 | D.卢梭 |