阅读下列材料,回答问题:

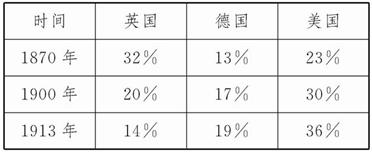

材料一 英国、德国和美国在世界工业生产中的比重变化表

材料二 “让别的国家分割大陆和海洋,而我们德国满足于蓝天的时代已经过去,我们也要求阳光下的地盘。”

——德国外交大臣皮洛夫

材料三 德法军队在凡尔登及其附近地区演出了一幕幕惊心动魄的进攻、反攻、摧毁、强击、破坏、占领、再占领,地面布满了密密麻麻的巨大弹坑,树林变成了枯木朽株混乱的堆积场,炮火翻腾过的泥土上暴露着人和马的尸体,随着天气逐渐转暖,尸体腐烂散发出难以忍受的恶臭。这次战役双方伤亡人数总计70余万。因此被称为“凡尔登绞肉机”。

由材料一可以看出,1870~1913年主要资本主义国家的经济地位发生了怎样的变化?(2分)这一变化与哪一历史事件密切相关?(2分)

(2)材料二中德国“要求阳光下的地盘”表明了德国怎样的野心?(2分)新兴德国此举导致了怎样的后果?(2分)

(3)材料三中的战役发生在什么时间?(1分) “凡尔登绞肉机”这一比喻反映了什么问题?(2分)

(4)有人说,既然新科技能引发战争,给人类带来灾难,那么我们不必发展新科技了。对此,你是如何看待的?(3分)

阅读下列材料:

材料一:亚历山大东征,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服......无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件。但也许横贯于亚欧大陆丝绸古道上的商队来往和联系太平洋西海岸、印度洋、地中海等诸海航路的船只,对古代世界各地生产技术、文化知识的传播更为重要。

——齐世荣《世界史-古代史编》总序

材料二:一般来说,文明的交往方式大多以两种基本形式展开:和平往来与暴力冲突。它们共同贯穿于人类历史过程的始终,相互交织建构了不同文明交往的乐章。其中,作为主旋律的和平交往活动为这部乐章奠定了永恒的基调。

——《历史课程标准解读》

请回答:

(1)材料一中对古代的征服和扩张战争是怎样评价的?根据材料一列举三个地跨欧亚非三洲的大帝国。

根据材料一列举三个在东西方冲撞中形成的大帝国。

(2)古代除了暴力冲撞外,也有和平交流的方式,请依据材料一举一例。(2分)

(3)依据材料二指出古代文明交流主要的方式是什么?

(4)你认为世界各地区各民族的和平交往有什么历史意义?(2分)

阅读下列材料:

材料一:新中国诞生后,美国从政治、军事、经济等各方面采取措施,千方百计地想把新中国扼杀在摇篮里。政治上,实行所谓遏制加孤立政策……经济上,对新中国进行经济封锁和贸易禁运。军事上,美国对新中国实行武装侵略和军事包围……派第七舰队侵入台湾海峡,阻挠中国人民解放军解放台湾。

——纪胜利、郝庆云《战后国际关系史(1945—2000)》

材料二:

“历史性的握手”

材料三:我们要坚持中美关系的正确方向……共同努力建设21世纪积极合作全面的中美关系这一目标……促进两国在双边、地区、全球层面的沟通、协调、合作。

——2010年5月24日胡锦涛在第二轮中美战略与经济对话开幕式上的致辞

请回答:

(1)根据材料一指出美国采取了哪些措施对付新生的中国。

(2)材料二反映的是什么重大历史事件?今年距该事件发生多少周年?该图所反映的历史事件发生的原因有哪些?

(3)根据以上三则材料并结合所学知识,概括指出中美关系的发展变化。

阅读下列材料:

材料一:1987年11月,一台湾同胞在离开近四十年后终于回到大陆母亲的怀抱图(如图)。

材料二:祖国统一后,台湾特别行政区,可以有自己的独立性,可以实行与大陆不同的制度。台湾还可以有自己的军队,只是不能构成对大陆的威胁。——《中国大陆和台湾和平统一的设想》(1983年)

材料三:2005年4月29日,在北京人民大会堂,时任中国国民党主席连战的手与中共中央总书记胡锦涛的手伸过最近距离135公里的台湾海峡、伸过60年的历史风雨,紧紧地握在一起。

请回答:

(1)造成材料一中母子长期分离的原因是什么?(2分)

(2)为解决台湾问题,我国制定了怎样的基本方针?这一构想在哪些地区已经被成功的实践?(4分)

(3)根据材料二和所学知识说出我国对台湾和港澳地区政策的主要区别是什么?

(4)根据材料三结合所学知识谈谈你对祖国统一发展趋势的认识。(2分)

中国共产党是一个伟大的党,在她的领导下中华民族在挫折中奋起,在探索中反思,在挑战中超越。阅读下列材料:

材料一:土地改革完成后,我国农村仍然是农民的个体经济,农村中的贫富分化也开始了。对此毛泽东的回答是“农村这个阵地,社会主义不去占领,资本主义就必然要去占领”。而占领农村阵地的办法就是大规模的合作社化,把农民的土地私有制变为国有制和集体所有制。

——《共和国的记忆》

材料二:这十年中(1956~1966年),党的工作在指导方针上有过严重失误,经历了曲折的发展过程。

——《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》

材料三:“中国巨变的种子是在1978年种下的,那是30年中央计划经济与30年追赶西方之间的关键转折点。”美联社报道中的这颗“种子”,正是中国共产党把握世界潮流作出的改革开放的伟大抉择。

——新华网《领航中国 扬帆奋进——献给中国共产党90华诞》

请回答:

(1)材料一中“占领农村阵地的办法”是指什么?其实质是什么?其结果对我国农业发展产生了怎样的影响?

(2)材料二中“严重失误”指的是哪些历史事件?这些失误给我们的经验教训是什么?

(3)哪一重大历史事件播下了材料三中“中国巨变的种子”?结合所学知识写出这一重大“转折”的主要内容?

阅读下列材料,回答问题:

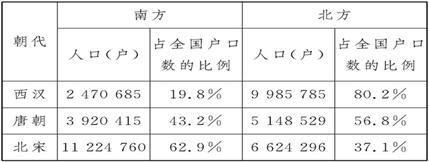

材料一如表

材料二朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟(丰收),天下足。”

(1)上述材料反映了南方经济有哪些发展?(3分)

(2)上述材料反映了我国古代经济发展出现了什么重大的变化?这种变化从何时开始?到何时最后完成?(4分)

(3)宋代南方经济发展的原因是什么?(4分)