阅读材料,并回答问题。

材料一 波兰籍银行家兼经济学家布罗赫在19世纪末期曾预言,由于文明的进步和工业的潜力,战争会变得持久和具有整体性,战场上的决斗将变成工厂、技术和资源的较量,军队的重要性退到了第二位。并且由于科技的进步和武器杀伤力的增强,将军和士兵会变成纯粹的屠杀机器和被屠杀的对象。

材料二 1812年拿破仑入侵俄罗斯,如果他鼓励农奴和乌克兰人造反……情况对他很可能比较顺利,可是他没有这样做。普法战争中,俾斯麦也没有支持无产阶级的巴黎公社来对抗凡尔赛政府。第一次世界大战中的情形是各国政府都力图到对方政府中寻找代理人,或是利用宣传手段使对方政府威风扫地,或精神崩溃,或制造政治动乱。德国政府不断鼓励俄国少数民族的独立运动,或是利用俄国移民中的激进分子到工厂和军队去制造矛盾。英、法、美则在对德国实行经济封锁的基础之上,配之以宣传上的攻势。这种双管齐下的策略,加上德军战场上的形势不妙,逐渐破坏了德国人在精神上进一步抵抗的决心,民族意识和爱国热情逐渐消失。

(1)布罗赫的预言是否得到实现?结合史实简要说明之。

(2)根据材料二,说明“一战”同以往战争的不同。你怎么看待这些不同?

阅读下列材料

材料一唐代长安“万年(县)领(朱雀门)街东五十四坊及东市;长安(县)领(朱雀门)街西五十四坊及西市”(《长安志》卷7)。“凡市,以日中击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散”(《唐会要》)。唐政府对于法定设置的市,分设市令负责管理。例如“京都诸市令,掌百族交易之事,丞为之贰”(《唐六典》)。

材料二东京相国寺乃瓦市也,僧房散处,而中庭两庑可容万人,凡商旅交易,皆萃其中,四方趋京师以货物求售转售他物者,必由于此。

——《燕翼诒谋录》

材料三潘楼街……南通一巷……是金银彩帛交易之处。屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易。动即千万,骇人听闻。

大抵诸酒肆瓦市。不以风雨寒暑,白昼通夜。……新封丘门……夜市直至三更尽,才五更有复开张。如要闹去处,通晓不绝。

瓦肆(娱乐场所)中,多有货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。

——《东京梦华录》

材料四王晏出至草市,马惊走,鼓步从车而归。

(雍州刺史张欣泰发动叛乱,鄱阳王萧宝夤狼狈逃亡三日)戎装诣草市尉,尉驰以启帝。

——《南齐书》卷19《五行志》

请回答:

(1)据材料一,唐朝的“东市”和“西市”是什么场所?概括唐代“市”的基本情况。

(2)据材料二、三,与唐朝长安相比,北宋东京在商业活动方面发生了怎样的变化?

概括当时东京商业繁华的重要表现。

(3)据材料四,何谓“草市”?最早出现于何时? “草市”与“市”有何区别?

阅读下列材料

材料一普天之下,莫非王土。

材料二周室既衰,暴君污吏慢其经界,徭役横作,政令不信,上下相诈,公田不治。

——《汉书﹒食货志》

材料三公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。

——《吕氏春秋》

请回答:

(1)指出材料一反映的土地所有权。

(2)材料二反映了什么历史现象?导致这种现象的直接原因是什么?

(3)材料三说明了什么实质问题?

(4)上述材料旨在说明什么的变化?指出产生这种变化的根本原因。

材料三

材料四随着工业革命的进行,美国农业机械化水平逐步提高,1892年内燃拖拉机在美国研究成功……1930年上升到93万台,农业基地实现机械化。与此同时,大规模农场经营占主导地位,到1910年,美国共有573.7万个农场,平均每个经营面积为892亩,到1930年,农场数上升到629.5万个,平均经营面积增加到953亩。这些大规模的农场,耕作方法先进,单位面积农产品的收获量高,其农产品价格比小块土地面积的自耕农便宜。

——彭南生《近代农民离村与城市社会问题》

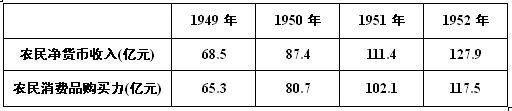

材料五建国初期农民货币收入和消费品购买增长表

建国初期,随着土地改革的进行,人民政府将疏通工农业产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施。打开农村土特产品销路以疏通流通渠道。同时,收集农村对工业品的需求信息.带工业品下乡,打开工业品的农村市场。由此促进了农副业的发展,城市工商业由此获得了原料和销路。这对刺激工商业恢复、增加财政收入起到了非常重要的作用。

1)从材料一的图片中,你可以获得哪些历史信息?

2)根据材料二分析,从19世纪末到20世纪20年代,美国农业和农村变革有哪些主要特点?

3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家经济建设的意义。

世界文明的发展是各种文明的相互影响、相互融合的结果,中华文明与西方文明交流的过程中出现过“中学西传”为主到“西学东渐”为主再到如今东西文化双向交流频繁的演变趋势。阅读下列材料,回答问题:

材料一火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料二不同文明的相遇必然涉及到对外部世界的认识和理解。从15世纪的大航海时代到19世纪中叶的鸦片战争,中外文明的交往变化起伏,中国对外部世界的认识也随之发生变化。

郑和七次下西洋,沿途到过30多个国家,最远到达非洲东海岸和红海沿岸,进行物品和人员的交流。徐光启与利玛窦合译欧几里德的《几何原本》,所著《农政全书》包含了一部分西方新知识,还同汤若望合作修订历法。林则徐虎门销烟,编写《四洲志》,购置西方大炮加强防务。

材料三臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。

——摘自康有为《请定立宪开国会折》

今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。

——摘自《孙中山全集》第一卷

1918年,李大钊发表《法俄革命之比较观》,赞誉俄国革命为“世界的新文明之曙光和世界的新潮流”,并且预言20世纪的文明将以俄国革命为契机而发生巨变。

——摘自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》第一卷

请回答:

(1)结合所学知识指出,材料一中马克思所说“三大发明”对欧洲文明进程的发展产生了哪些积极作用?

(2)根据材料二及所学知识,归纳郑和、徐光启、林则徐对外部世界认识或态度的不同。

(3)概括指出材料三体现的三种基本主张。归纳这一时期中国在学习世界文明方面的突出特点。(10分)

(4)根据上述材料,简要谈谈你对“中华文明”与“世界文明”关系的认识。(4分)

阅读下列材料:

材料一:盟约第十条规定:“盟约会员国尊重并保持所有联盟会员国之领土完整及现有之政治独立,以防止外来侵略。如遇此种侵略或有此种侵略之任何威胁或危险之时,行政院应筹履行此项义务之方法。”

——摘自《国联盟约》

材料二:《联合国宪章))第一次庄严宣布:“欲免后世再遭近代人类身历不堪言之战祸,重申基本人权、人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念”。经历了法西斯的浩劫和战火的洗礼,战后人类的理性进一步得到弘扬,民主、人权与和平的思想深入人心。

(1)依据材料并结合所学知识,概括指出国联的宗旨。

(2)依据材料二并结合所学知识指出,与国联相比联合国的宗旨有哪些新发展?并为此做出哪些主要贡献?