近代教育的发展与社会变迁相互作用、相互推动。阅读下列材料:

材料一 曾国藩、李鸿章、张之洞等洋务派官僚……设置了一大批中国近代最早的新学校,如京师同文馆(1862年)、福建马尾船政局附设的船政学堂(1866年)、天津电报学堂(1879年)、武备学堂(1895年)和南京陆军学堂(1895年)等。

——白莉、汪刘生《中西文化冲突与教育价值取向》

材料二 梁启超认为:“今时局变异,外侮交迫,非读万国之书,则不能通一国之书。”……他还具体指出,“今中学以经义掌故为主,西学以宪法官制为归。”他所注重的“中国经史大义”……实际上是经过康有为改造,并为维新变法提供理论依据的“公羊春秋”学说。(时务学堂)培养的大批人才如林圭、李炳寰、蔡锷、唐才质等,有的成为维新运动的中坚,有的则成为资产阶级革命运动的骨干。特别是它促成了湖南各地新式学校的设立和书院制度的改革。

——《长沙时务学堂:开湘学之新风》

材料三 大学者,“囊括大典,网罗众家”之学府也。《礼记·中庸》曰:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”足以形容之。

——蔡元培《〈北京大学月刊〉发刊词》

材料四 准此以定中国教育之方针,教于斯,学于斯,吾国庶有起死回生之望乎?依此方针,说其义于下方:(一)现实主义。唯其尊现实也,则人治兴焉,迷信斩焉。(二)惟民主义。以人民为主人,以执政为公仆者也。(三)职业主义。现实之世界,即经济之世界也。……今之教育,倘不以尊重职业为方针,不独为俗见所非,亦经世家所不取。盖个人以此失其独立自营之美德,社会经济以此陷于不克自存之悲境也。

——摘编自陈独秀《今日之教育方针》(1915年)

请回答:

(1)据材料一,指出洋务教育的进步与不足,并据此概括其特点。

(2)据材料二,指出时务学堂在教育观念上的重大突破及其积极影响。

(3)据材料三,概括指出当时北京大学的办学宗旨。据材料四,概括陈独秀主张的教育要义。

(4)综合上述材料,谈谈你对近代教育发展变化的认识。

中国改革开放30年来所取得的辉煌成就奏响了中华民族伟大复兴的序曲。阅读下列相关资料,回答下列问题:

材料一:社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是解放生产力。

一一1992年春天邓小平南巡讲话

材料二:近代以来世界历史上先后出现过西方资本主义工业化模式和苏联社会主义工业化模式。“经济全球化的大潮已经席卷世界……中国也融入其中,在世界各国的产品进入中国市场的同时,物美价廉的中国产品也已通过和平、合法的方式走向全世界,在改善中国人民生活水平的同时,也造福了世界人民。”

一一查雯《中国要走自己的发展之路》

(1)在“改革解放生产力”过程中,邓小平是怎样引导中国的经济体制改革逐步深入的?

(2)西方和苏联两种工业化模式各是如何解决工业化过程中所需的资金、原料等问题的?

(3)当时中国走上了一条新型工业化道路。与前两种工业化相比,当时中国工业化的国际环境怎样? 我国政府又是如何应对的?

(4)有专家指出,过去30年改革开放的过程,也是解放思想的过程。30年改革的每一步都是以解放思想为先导,没有解放思想就没有今天。过去30年间,中国思想界形成了哪些伟大成果?

在漫长的人类文明发展史中,政治活动是人类社会的重要组成部分。古代雅典创造了民主体制,为近代民主提供了许多有益的借鉴。近代以来,实现民主逐渐成为人类社会的普遍追求。根据相关知识回答。

近代以来,随着商品经济的发展,民主政治的确立和发展成为时代潮流。阅读下列材料:

美国历史学家J•布卢姆说:1787年“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……战后人们最初反对君主制和贵族政治的思想,引导着美国人建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府;新的宪法则建议有一个权力很大的行政首脑和同众议院权力相当的参议院。……全世界都说过,像美国规模这么大的国家,要建立共和制度是不可能的。……但是这里居然兴起了一个新型的共和国,一个虽然疆域和人口扩大十倍,但依旧对人民负责的政府,一个其人民不是作为相互对垒的公民,而是作为一个国家的平等公民联合起来的联邦中

————————摘自《美国的历程》上册

(1)雅典民主是一种直接民主,这种形式产生的主要原因是什么?有何利弊?

(2)依据材料并结合所学知识回答:美国是怎样突破古代民主的局限,又是怎样维护民主的?

(3)在民主政治的确立过程中,常常用法律的形式把民主的成果固定下来。近代以来,中国出现了《中华民国临时约法》和《中国人民政治协商会议共同纲领》、1954年《中华人民共和国宪法》等为民主制度提供宪法保障的法律文件。在实施过程中,前者(《中华民国临时约法》)成为一纸空文,而后者(《共同纲领》《中华人民共和国宪法》)给中国社会带来了重大的变化,造成这种不同的根源何在?

[中外历史人物评说]

材料一:秋瑾被清政府以革命罪杀害后引起舆论的不同反应。《申报》云:“秋瑾女士曾至日本游学,程度颇高。近被人指为徐锡麟党羽,遂被拿获,立予斩决,闻者莫不懔懔”。秋瑾“殊负新学名誉,此次惨被株连,无不同声叹息。”《时报》则发表文章称秋瑾是一个如“俄之苏菲亚、法之罗兰夫人”的女权革命者。“(秋瑾)女士平时持论谓:女子当有学问,求自立,不当仰给男子,今新少年动曰‘革命,革命’。吾谓革命当自家庭始。所谓男女平权是也。”同盟会机关报《民报》第16号以整页的篇幅刊登了徐锡麟与秋瑾的大幅照片,孙中山则说:“秋侠虽已捐躯,火神依然存在,毋忘我浙东受难同志。”

材料二:范文澜说:“秋瑾是中国历史上妇女的伟大代表人物。”“她认定革命是救国的唯一道路”,并“坚决走革命道路”。“她在轩亭口从容就义,用纯洁的血为中国妇女画出了一条鲜明的路线来,后来千千万万的爱国妇女,在新民主主义革命时期,参加了革命队伍,正像秋瑾所希望的那样,为‘我中国女界中放一光明灿烂之异彩’。”

(1)请概括材料一对秋瑾之死的不同评价?

(2)结合材料指出秋瑾具有哪些可贵的品质?

[历史上重大改革回眸]

材料一:王莽从步入政坛到当上皇帝,共花了三十一年时间。汉朝遗留下来的社会问题十分严峻地摆在他面前,为了摆脱困境,他立志改革,“言必称三代,事必据《周礼》”,妄图按照儒家经典重建一个大同世界,一劳永逸的解决土地兼并、贫富不均、商人过度盘剥等社会问题。然而这种改进的着眼点不是向前看,而是向后看,被史家称为“托古改制”。

材料二:王莽改制的理论基础是儒家经同菜《周礼》,他在诏令中宣布:“更名天下田曰王田”,按照《周礼》实行“五均六管”,“五均”的要点是在大城市设立五均官,代表政府管理五均赊贷及管理工商,控制物价,征收商税等;所谓“六管”是指由政府统一经营盐、铁、酒、铸钱和征收山泽税,不许私人经营,另有依据《周礼》的改革币制和空前绝后的改制、改名运动等。

(1)根据材料一概括指出王莽托古改投影的必要性和可能性。

(2)王莽改制的依据《周礼》,维新变法时被康有为斥之为“伪经”,但二者同是“托古改制”。根据材料并结合所学知识,分析这两次“托古改制”有何不同。

阅读材料,完成下列各题。

材料一:古代庶人“以麻为衣,则不能御寒,以麻著袍,则不能生暖”。传入棉业之后,“棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱,无不赖之”。棉作在中国广泛展开,大约是始自宋代:“木棉,宋、元之间,始传其种入中国。关、陕、闽、广,首得其利。”特别是广东和福建,首先成为最著名的棉产区。明清时期棉作几遍及全国各省区。徐光启《农政全书》提到华中湖北棉区,华北山东、河北等棉区,华东江苏、浙江棉区是当时的三大优势棉区。明清时期北方特别是山东的棉花大量输往江南,如东昌府高唐、恩县棉花“江淮贾客贸易,居人以此致富”,……形成“吉贝则泛舟而嵩诸南,布则泛舟而鬻诸北”的局面。而江南松江一带有“卖袜店百余家,合郡男妇皆以做袜为业,从店中给酬取直”现象出现。由于棉作的扩展和粮田面积的减小,至少从明代后期,江浙地区便开始从其他省份输入粮食;同时,其他省份也需从江南购入不可缺少的棉纺织品和其他产品。

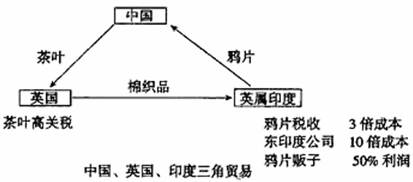

材料二:鸦片战争前英国—印度—中国三角贸易最清晰简洁的路线图是:

注:19世纪三十年代,中国对英属印度的出超年均在600万两白银左右。

——摘编自《中国近代经济史》

材料三:1821年,英制印花布4509匹,又剪绒与天鹅绒416匹在广州拍卖脱手……亏本60%以上。很明显的,销售英国棉制品的时代还没有到来……英国棉制品计印花布1744匹,白布工372匹,黑布860匹,仿制广州布720匹,棉纱5000磅,全部售出结果,亏本35%。……江宁条约(南京条约)后,……人们告诉公众说,只消中国人每人每年需用一顶棉织帽,不必更多,那英格兰现有的工厂就已经供给不上了;人们完全没有想到,远在英格兰人知道有棉织物的许多世纪以前,这三万居民的祖先从来就决不稀罕这种东西,而如今人们都以为这是他们“野蛮人的奢侈品。”

——转引自《英国资产阶级纺织利益集团与两次鸦片战争史料》

材料四“能证明战争底真实社会本质,或正确点说,真实阶级本质的,自然不是战争底外交历史,而是对于一切交战国里统治阶级所处客观地位的分析。”

——列宁

(1)根据材料一,概括从宋至明清中国棉花种植发生了怎样的变化?根据材料并结合所学知识,说明棉业的发展带来了怎样的影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国—印度—中国三角贸易给三国分别带来了怎样的影响?

(3)有论者认为鸦片战争是英国纺织利益集团意图的结果,请联系所学知识并结合材料三、四谈谈你对此观点的认识。