探究题:

请任意选择上面三个历史人物中的一个进行评述。

要求:①要有史实有评价。

②史实准确,评价合理,语言清晰,逻辑又条理。

③字数不超过200字。

结合材料及所学回答问题。

材料一中国第一次大移民发生在公元4世纪左右,原来生活在黄河流域的汉族人便成群结队地离开中原地区搬到了长江以南的江苏和安徽等地区。在第一次大迁徒的150年间,南迁的人口达到了90万人之多。

唐代的时候发生了中国历史上的第二次大移民。安史之乱期间又有一大批人离开了北方跑到南方。这一次移民所移动的距离更远,跨越了长江下游的江苏、安徽等地,在浙江、福建、江西等地住下来。

第三次大移民发生在12世纪中期。当时的中国处在南北对峙的状态,北方女真人的金政权与南方汉族人的南宋政权之间经常发生战争,很多人为了逃避战乱移居到南方。这一次,由于浙江、江西等地在上次移民中也居住了很多人口,大批移民只能向更南的方向行走,最终走到了广东、广西、福建,甚至海南岛等更靠南的地方。

材料二到了中国近代,最明显的是闯关东、走西口、下南洋。闯关东是以山东和直隶人为主,目的地是东三省一带;走西口是以山西、陕西人为主,目的地是蒙古草原;下南洋是以广东和福建人为主,目的地是东南亚一带。这三个方向的近代移民是民间自发组织的,不是官方有目的组织的。不仅如此,一开始政府还是强烈反对的,比如闯关东。

材料三上海大学的刘玉照教授看来,中国近代以来的海外移民潮流,大体可以分为四个阶段,第一波移民产生在清朝,大量劳工迁徙至东南亚地区;第二波移民出现在晚清时期,因通商形成贸易移民;第三波是上世纪80年代所谓的“精美出走”,大批优秀知识分子赴海外留学并定居;第四波是在21世纪出现的社会富人外迁移民。

(1)依据材料一并结合所学概括中国古代三次移民的特点及影响。(10分)

(2)结合材料二、三及所学,分析近代中国人口迁移的新特点及原因。

(3)结合材料三及有关知识,分析促使现代中国海外移民群体发生变化的原因。

【中外历史人物评说】阅读材料,回答下列问题。

材料一 辜鸿铭:生在南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋。精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,倒读英文报纸嘲笑英国人,说美国人没有文化,第一个将中国的《论语》、《中庸》用英文和德文翻译到西方。凭三寸不烂之舌,向日本首相伊藤博文大讲孔学,与文学大师列夫·托尔斯泰书信来往,讨论世界文化和政坛局势,被印度圣雄甘地称为“最尊贵的中国人”。

辜鸿铭当初是最先剪辫子的人,辛亥革命以后反而蓄发留辫,整个一位“前清遗民”; ……他平时讲课和谈话,张口就是“子曰诗云”;他……自称是“中国受过欧洲教育的人中资格最老的一个”,然而回国以后却变为思想最“守旧”的卫道士,他反对五四时期的文学革命,力主尊孔读经,公然说:“现在社会大乱,主要的原因是没有君主”;他十分熟悉西方文明,然而却从中得出结论:“欧洲人所热切希望并极力去实现的民主主义文明,就是我们中国人两千多年来一直保持的东西”,他狂热地赞美中国封建社会落后丑恶的东西,如一夫多妻制、纳妾现象、女人缠足等。

材料二辜鸿铭狂放的姿态,是他带泪的表演,是以狂放来保护强烈的自尊。他不惜用偏执的态度来表达自己对中华文化的热爱。民国建立后,他在北大讲授英国文学,用偏激的行为方式--留辫子,穿旧服,为纳妾和缠足进行头头是道的辩解,来对抗整个社会弃绝中华传统的畸形走向。

——摘编自《狂儒辜鸿铭》

(1)依据材料并结合所学知识,概括辛亥革命以来辜鸿铭对待东方文化的态度并分析其原因。

(2)你如何评价辜鸿铭?

(15分))【20世纪的战争与和平】阅读材料,回答下列问题。

材料在19世纪中叶的欧洲,重大的政治问题一向是依靠武力加以解决的。德意志帝国是在以武力建立的新的国际结构中最强大和最显赫的国家,但所有欧洲国家都得出了结论:大规模的军事力量对它们的民族生存是不可或缺的。欧洲国家在和平时期从来没有像20世纪初期那样保持如此庞大的军队。如今,在全体青年人中实行一年、二年甚至三年的义务兵役制已经习以为常。1914年,欧洲大陆上每一个强势国家不仅拥有一支庞大的常备军,而且在公民中间拥有数百万经过训练的后备军。几乎没有什么人渴望战争。除了少数几个爱采用耸人听闻手法的作家以外,所有的人都希望欧洲和平。然而,每个人都认识到,战争总有一天会到来。在1914年以前的那几年里,战争迟早要爆发的想法,可能使得一些国家里的某些政治家更决心去发动战争。不管怎样,民众对未来战争的预期,连同大规模的常备军,促成了这场1914年爆发的横跨欧洲的大战。不过,这场大战的出现也有其他的原因,包括国际同盟的连锁体系, 德国想在世界事务中发挥更大作用的期望(这对英国早先形成的优势地位构成挑战,在法国则引起民族主义忧虑)以及巴尔干半岛上正如火如荼的种种冲突。

——《国际上的无政府状态》

(1)根据材料,归纳第一次世界大战爆发的原因。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈你对“民众在战争爆发中的作用”的看法。(6分)

【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,回答下列问题。

材料一“如果脱离中国近代革命史的全过程来观察问题, 那么也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。”

——胡绳《中国共产党的七十年》

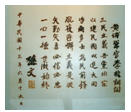

材料二下图是1924年孙中山手书的《黄埔军官学校训词》。其内容为:三民主义,吾党所宗。以建民国,以进大同。咨尔多士,为民前锋。夙夜匪懈,主义是从。矢勤矢勇,必信必忠。一心一德,贯彻始终。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“但它并不是不结果实的”这句话的含义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山在辛亥革命胜利后坚持革命的原因。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料清入关后,编成《赋役全书》,颁行全国。政府通知民户纳银米数额。地方官往往不公开款项,另立名目,恣意课取。田赋、丁役是正税,田赋分田、屯田,各分上中下三则,征税时又分本征、折征等情况,各征项又分各类谷粱,纳银、纳钱前后不一,各省不同。

康熙五十一年,决定“滋生人丁,永不加赋”。以康熙五十一年的总人口数征收丁银,共335万余两,以后增加丁口不加丁银。但出现丁银负担不均、苦乐不均的现象。有地方官提出把丁银摊入田亩统一征收。广东、四川实行“田载丁而输纳,丁随田而买卖”。直隶、山西、江苏等省奏请实行这一政策。雍正年逐步推广全国。

正税之外,尚有名目繁多的附加税,如“火耗”,即借口赋银散碎,需熔炼银锭上缴,运输、熔炼有损耗而加派多征,名曰“火耗”(又称羡耗),因火耗不上交,地方官员便肆意加征,以饱私囊。雍正二年有地方官提出火耗充公。朝廷规定“羡耗必宜归公,养廉须有定额”。按官职高低,从上交的部分“火耗”中发给官吏“养廉银”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料归纳清初赋税征收的特点。

(2)据所学知识分析指出推行赋税改革的作用和实质。