阅读下列材料,回答问题。

材料一 中世纪时的欧洲,很多人认为世界是一片广阔的陆地,尽头是万丈深渊。虽然……他们知道在遥远的东方,有一个神秘的国度中国,但中国和欧洲之间的交通非常困难,很少有人到过中国,也很少有中国人去过欧洲。

材料二 (英国拥有)很大的、不断扩展的市场……还拥有更多的、可供工业革命使用的资金和用于流动的资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则就不得不去城里找工作。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 1904年,在美国圣路易斯举办的世博会,给世人留下深刻的记忆。博览会主题展馆有:电气馆,这是当时最引人注目的展馆,有电灯、电话、电影放映机等,爱迪生曾亲自到展馆检查;机械馆,供应世博会的能源,有发电机、电动机、内燃机、机械设备等,是实业家流连忘返的地方;运输馆,汽车堂皇出入……。

材料四 20世纪80年代末,全球对外直接投资比80年代前期增加了两倍,其中,80%集中在美、欧、日,只有18%在发展中国家。在这方面,跨国公司起着非常重要的作用……它们控制着国际投资的90%,世界生产的40%,出口总额的2/3和技术转让的1/3。现在它们越来越重视就地生产和销售,全世界生产和销售有20%是在国内进行。

请回答:

(1)根据材料一结合所学知识,分析造成这种地域隔阂的时代背景。

(2)依据材料二结合所学知识,归纳分析英国首先爆发工业革命的条件。

(3)根据材料三结合所学知识,分析这届博览会的展品的特点。

(4)依据材料四结合所学知识,概括当今世界经济发展的主要趋势。分析这种发展趋势的双重性影响。

(13分)主题:走向整体的世界

人类进入近代以来,各国的孤立状态逐渐被打破,各国之间的经济贸易来往不断扩大、日益频繁。

材料一:1524年,有西班牙人这样说:“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了,这给我们的命运带来了前所未有的改变。”

——《西方文明史》

材料二:19世纪上半期,一个政论家的描述:________已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。……我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。

材料三:1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国l9%,美国12%,德国l3%,法国17%。从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多。这说明发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。

材料四:世界贸易总额

(1)材料一中西班牙人为什么会觉得“以前我们在世界的边缘,现在在它的中央了”?(1分)

(2)材料二中的空格处应该填上哪个国家比较合适?(1分)根据材料二并结合所学知识,分析为什么该国在当时的世界经济中能取得这样的地位?(3分)

(3)依据材料三、四概括指出19世纪末20世纪初世界贸易发展的基本特点。(4分)

(4)结合所学知识,简要分析上述贸易特点形成的原因。(4分)

阅读下列材料:

【材料一】 徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青芬氲。机梭声札札,牛驴走纷纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。……

———白居易《朱陈村》

【材料二】 "中国一向是世界上最富的国家,就是说,土地最肥沃,耕作最精细,人民最多而且最勤勉的国家。然而,许久以来,它似乎就停滞于静止状态了。今日旅行家关于中国耕作、勤劳及人口稠密状况的报告,与500年前视察该国的马哥孛罗的记述比较,几乎没有什么区别。也许在马哥孛罗时代以前好久,中国的财富就已完全达到了该国法律制度允许的发展程度。......若易以其他法律(Laws)和制度(Institutions),那么该国土壤、气候和位置所可允许的限度(即财富增长的限度),可能比上述限度大得多。"

———(英)亚当·斯密《国富论》(1776)

【材料三】 "天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。特因天朝所产茶叶、瓷器、丝巾,为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤。"

———《乾隆帝复英王乔治三世》

请根据材料结合所学知识回答:

(1)材料一反映的是什么经济模式?这种经济发展模式有何特点?(4分)

(2)你认为材料二中亚当·斯密关于中国"停滞性"的结论是否切实?亚当·斯密是如何分析中国长期停滞的原因的?

(3)如果你同意"停滞性"的结论,请再分析造成停滞的另外两个原因。如果不同意,请写出两点理由。

(4)根据材料三,我们从乾隆帝复英王的信中,能看出当时中国怎样的情形?

新闻报刊是社会生活的反映,往往紧紧把握着时代的脉搏。根据材料回答下列问题。

材料一 美国时代周刊以美国人的视角透视世界,日本一直是美国关注的重点。观察下列《时代周刊》有关日本的封面回答问题。

材料二为期两天的欧盟首脑会议11日在布鲁塞尔闭幕。会议讨论了未来10年欧盟经济发展的纲领性文件——“2020战略”的基本框架,目标是将欧盟建设成为更具竞争力及更加“绿色”的经济体。

———新华社记者潘革平

材料三以“小球转动大球”而作为“破冰之旅”载入新中国外交史册的“乒乓外交”曾经备受瞩目。对此事件周恩来总理引用《论语·学而第一》中“有朋自远方来,不亦乐乎”表达中国政府心情,并开心地说“现在,门打开了。”

———《环球时报》

材料四……虽然我们是生活在信息化的社会,但这并不必然等于人们之间能进行有效的沟通,我觉得国家之间一定要怀着换位思考的意识,抱着公正客观的态度,来承认和照顾彼此的合理利益需要,这样才能够增进互信,加强合作,增加共识。中国向来有礼尚往来、子诚我信的优良传统,我们愿意同各国交朋友,话沟通,谋合作。

————据《人民日报》中国外长谈新时期中国外交思想

(1)美国频频关注日本,体现了美国对日本经济发展的关注。请分析日本在二战后迅速崛起的原因。(4分)

(2)依据所学知识说明欧共体成立之后,欧洲国家为成为“更具竞争力的经济体”做出了哪些努力?

(3)结合20世纪70年代中国的外交成就,指出“门打开”后“有朋自远方来”的表现

(4)根据所学知识,说明新时期以来,中国加强与世界各国“交朋友,话沟通,谋合作”的主要表现?导致新时期中国外交地位发展变化的因素是什么?

阅读以下材料:

材料一夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。……请于广东虎门外之沙角、大角二处,置造船厂一,火器局一。行取佛兰西、弥利坚二国各来一二人,分携西洋工匠至粤,司造船械,并延西洋柁师,司教行船演炮之法,……必使中国水师,可以驶楼船于海外,可以战洋夷于海中。

——魏源《海国图志》

材料二 在近代文明的转型中,世界力图“改变中国”,而我们不能只是仇恨和愤怒,我们不能狭隘地站在爱新觉罗家族政权的立场上,而是应该站在文明中国的立场上。“清代中国”需要改变,封闭和孤立的,腐朽和没落的,我们自己也在内部改变,无论是洋务运动,还是戊戌变法,无论是辛亥革命,还是新民主主义革命,无论是李鸿章,还是康有为,无论是孙中山,还是毛泽东,中国先进的知识分子都在尝试利用各种方法,内部改变着“清代中国”,不断催生着一个崭新的新中国。

——裴钰《改变中国》

材料三 中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为鹄的人文启蒙运动,那么中国启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。这是中西启蒙运动的最基本差异。关于启蒙与现代化的关系,西方与中国适成倒置:在欧洲,是由启蒙而现代化;在中国,则是为现代化而启蒙。欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程……中国启蒙运动则是救亡的现代化运动的步骤。

——郑大华主编《民国思想史论》

请回答:

(1)材料一体现了魏源的核心思想是什么?

(2)据材料二及所学知识,回答在近代文明的转型中促使中国“内部改变”的指导思想分别有哪些?

(3)据材料三概括中国思想启蒙的特点,井指出导致这一特点的主要原因。

(4)综合上述材料,概括近代中国的思想解放在“改变中国”中的作用。

阅读下列材料:

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三

材料四隋唐时期,政治上的统一和大运河的开通,密切了南、北方的经济往来。扬州等城市成为闻名中外的大都会。西域以及阿拉伯、波斯商人来往经商频繁,陆上和海上丝绸之路都呈现出空前繁荣的景象。

材料五唐朝王建有诗曰:“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。”(《夜看扬州市》)

唐代李绅有诗曰:“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛。”(《宿扬州》)

材料六明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:(1)根据材料—和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

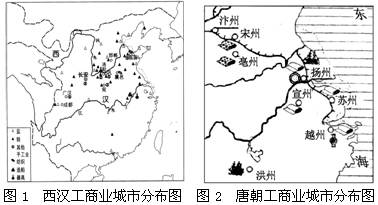

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)唐朝后期,扬州有“天下之盛,扬为首”的说法。结合材料四、五,概括指出扬州繁华的表现。

(4)材料六指出明清时期城市发展的主要原因。

(5)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。