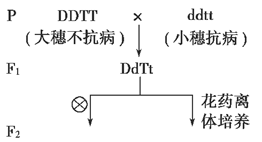

研究发现,水稻的大穗(D)对小穗(d)为显性,不抗病(T)对抗病(t)为显性,两对性状独立遗传。如图表示利用大穗不抗病和小穗抗病的两种水稻品种进行的育种实验过程,请分析回答:

(1)F1自交后代中能稳定遗传的大穗抗病植株的基因型及比例分别是________、________。

(2)F1与某个体杂交,得到的后代的表现型及比例为大穗不抗病∶大穗抗病∶小穗不抗病∶小穗抗病=3∶3∶1∶1,那么该个体的表现型和基因型分别是________、________。若让该个体连续自交2代,则后代中纯合子占________。

(3)对F1的花药进行离体培养,形成的幼苗的基因型是________,花药离体培养形成的幼苗还需要用________处理才能获得可育的植株,用这种方法培育出的大穗抗病植株自交的后代中能稳定遗传的个体占________。

(4)若要改变上述小麦亲本原有的遗传信息,则应该采用的常规育种方法是__________。

现有两纯种小麦,一纯种小麦性状是高秆(D)、抗锈病(T);另一纯种小麦的性状是矮秆(d)、易染锈病(t)(两对基因独立遗传)。育种专家提出了如图所示育种方法以获得小麦新品种,请据图分析回答:

(1)与正常植株相比,单倍体植株长得弱小,而且高度不育,但是,利用单倍体植株培育新品种却能明显 。

(2)图中(三)过程采用的方法称为 ;图中(四)过程最常用的化学药剂是 ,该物质作用于正在分裂的细胞,引起细胞内染色体数目加倍的原因是 。

(3)图中标号④基因组成为 。用这种方法培育得到的植株中,符合人们要求的矮秆抗锈病植株所占的比例为 。

如图为制作奶山羊乳腺生物反应器生产某种蛋白质的流程图,请分析回答:

(1)图中A、B分别表示:__ __、__ __。

(2)①过程用激素对奶山羊a进行 ________处理,②过程中对奶山羊b产生的精子在体外受精前需用________法进行获能处理。对采集的卵母细胞要在体外培养至 ________期,才能与获能的精子受精。过程④常采用________法将目的基因导入受精卵内。为获得较多的相同的转基因奶山羊d的早期胚胎,⑤可采用 ________ 。在将早期胚胎移植入代孕奶山羊子宫内之前,需检测早期胚胎细胞是否已经导入目的基因,宜采用________技术。

(3)蛋白质工程中,要对蛋白质结构进行设计改造,必须通过基因修饰或基因合成来完成,而不直接改造蛋白质,原因是__________________________________________________。

科学家将鱼抗冻蛋白基因转入番茄,使番茄的耐寒能力大大提高,可以在相对寒冷的环境中生长。质粒上有PstⅠ、SmaⅠ、HindⅢ、AluⅠ等四种限制酶切割位点,下图是转基因抗冻番茄培育过程的示意图(ampr为抗氨苄青霉素基因),其中①~④是转基因抗冻番茄培育过程中的相关步骤,Ⅰ、Ⅱ表示相关结构或细胞。请据图作答:

(1)在构建基因表达载体时,可用一种或者多种限制酶进行切割。为了避免目的基因和载体在酶切后产生的末端发生任意连接,在此实例中,应该选用限制酶 分别对 进行切割,切割后产生的DNA片段分别为 种。

(2)培养基中的氨苄青霉素会抑制番茄愈伤组织细胞的生长,要利用该培养基筛选已导入含鱼的抗冻蛋白基因的番茄细胞,应使基因表达载体Ⅰ中含有 作为标记基因。

(3)研究人员通常采用 法将鱼抗冻蛋白基因导入番茄细胞内。

(4)利用组织培养技术将导入含鱼的抗冻蛋白基因的番茄组织细胞培育成植株。图中③、④依次表示组织培养过程中番茄组织细胞的 过程。

如图甲、乙分别是单克隆抗体制备过程和克隆羊培育过程示意图,请据图回答下列问题。

(1)图甲和图乙所示的过程中,都必须用到的动物细胞工程技术手段是________。

(2)图甲中②过程常在________诱导下完成,④过程与体外培养相比,其优点是___________________________________________________。

(3)单克隆抗体能定向攻击癌细胞,主要是利用其________。

(4)若不考虑环境因素影响,克隆羊的性状全部像白面绵羊吗?________。原因是_____________________________________________________。

(12分)Ⅰ.根据微生物发酵技术的原理和要求回答下列问题:

(1)在整个微生物的分离和培养过程中,一定要注意在____________条件下进行。

(2)在葡萄酒的自然发酵过程中,酵母菌的来源是________________________。

(3)若从含有酵母菌、醋酸菌、青霉菌、毛霉等的土壤中分离到较纯的酵母菌,最简便的方案是在____________条件下选择培养。

Ⅱ.根据所学知识回答:

(4)玫瑰精油的提取需大量原料,通常采用______________技术在短时间内可获得大量的玫瑰植株。

(5)提取玫瑰精油过程中,向油水混合物中加入_________以加速油水分层。分离的油层中还含有一定的水分,需加入__________将水除去。

(6)胡萝卜素易溶于有机溶剂中,据此可用_____________________的方法提取。提取的胡萝卜素粗品可通过___________________进行鉴定。