社会转型期往往表现为政治、经济、文化等方面的变革与更新。

材料一 有学显赫评论战国时期某学派说:"他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。"这一学派认为:"明主之国,无书简之文,以法为教;无先王之语,以吏为师。""奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。""抱法处势则治,背法去势则乱。""威不两错,制不二门。"

(1)据材料一概括该学派的思想主张。结合所学知识简析其历史影响。

材料二 "难道农民的儿子生来颈上带者圈,而贵族的儿子生来在腿上带者马刺吗?""……一切享有各种天然能力的人,显然是平等的。""……除了法律以外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。"

--《伏尔泰语录》

(2)材料二体现了伏尔泰的什么思想主张?结合所学知识概述其历史影响。

材料三 "在社会学上,社会转型主要是指社会结构的整体性、根本性变迁……其具体内容至少应该包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变……是在当社会变迁历史进程中出现社会渐进过程中的中断和质的飞跃、社会发生激烈的变化,由一种社会形态过渡到另一种社会形态的时候所出现的社会整体性变动。"

--《中国社会转型期商人法律制度研究》

(3)根据材料三,结合所学知识,从经济、政治、思想文化三个方面归纳中国春秋战国时期、欧美18-19世纪时社会转型的共同因素。

阅读下列材料,回答问题。

材料一大多数文艺复兴时期的艺术和文学关注的中心都是人——文艺复兴时期的新人,他或她是自身命运的塑造者,而不是超自然力量的玩物。人们不需要专心于超自然的力量,相反,生活的目的是为了发展自身所固有的潜能。

材料二

(1)材料一反映的是什么思想?请举出能够反映这一思想的文学和艺术作品各一例。

(2)材料二中两位人物为建立理想社会,作出了巨大贡献,他们创立的理论诞生的标志是什么?请举出受该理论影响的工人运动一例。

(3)依据材料一、二并结合所学知识,指出这两种思想(理论)分别对人类社会发展产生了什么重大影响?

摆脱原始愚昧状态之后,人类在科学技术和思想文化领域取得了长足的进步,硕果累累,异彩纷呈,既体现了人类文明发展的多元性,也反映出科技文化进步的普遍趋势。北非和两河流域的古老文字,阿拉伯和希腊的文学作品,埃及和希腊的科技成就等,是世界各族人民共同的宝贵财富。回答下列问题。

(1)古代北非和两河流域的古老文字分别是什么?同一时期中国出现的古老文字是什么?

(2)古代希腊最早的一部史诗是什么?古代阿拉伯最具代表性的文学作品是什么?两部作品的内容有何共同特点?

(3)请举出古代埃及和希腊的科技成就各一例。科技成就还往往跨越国界,请举出由印度经阿拉伯传至世界的科技成就一例。

新航路开辟、资产阶级革命、工业革命对欧美国家的崛起产生了巨大的作用。根据所学知识回答下列问题:

(1)第一个发现新大陆——美洲的航海家是谁?你认为新航路的开辟对人类社会的进步产生了什么积极的影响?

(2)在17~18世纪进行资产阶级革命的英、法、美国家中,最早进行革命的国家是哪一个?资产阶级革命对英法美资本主义的发展产生的共同作用是什么?

(3)工业革命对资本主义的发展产生了什么影响?

(4)通过对欧美国家崛起历程的了解,你得到了什么启示?

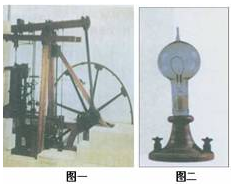

阅读下图图片,回答问题。(15分)

(1)图一是第一次工业革命中的一种动力机械,它的名称是什么?他的发明者是谁?它的使用标志着人类进入了什么时代?

(2)图二是第二次工业革命中的重大发明,它的发明者是谁?在这次工业革命中,电力得到广泛应用,从而把人类带人到什么时代?

(3)两次工业革命中领先世界的国家分别是哪些国家?

(4)如今,我们仍在享受着两次工业革命的成果,感受着科技神奇而巨大的力量,请举出一个实例说明科技的进步给人类生活带来的变化。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 “国王未经议会同意不得颁布或废止法律;不得征收和支配税收,不得在和平时期征集和维持常备军……”

材料二“……郑重昭告北美13块殖民地彻底与英国脱离关系,成为自由独立的合众国……”

材料三“人生来是而且始终是自由的,在权利方面是平等的、自由、财产、安全和反抗压迫是天赋而不可剥夺的人权……法律面前是人人平等……”

(1)分别写出三个材料中的文件名称和与之相关的历史事件名称。

(2)这些事件在性质和结果上有何相同之处?

(3)你认为上述历史事件对世界历史影响最大的是哪一次?为什么?

(4)这些历史事件的发生反映出当时世界历史发展的趋势如何?