阅读材料,完成下列各题。

研究中国传统农业社会中的农贷问题,是理解中国农村经济生活中“国家一农民”关系的一把钥匙。阅读下列材料:

材料一 西汉时期部分国家赈贷及其用途类别

| 时间 |

史料 |

出处 |

类别 |

| 文帝三年 |

贷种食未入,入未备者,皆赦之 |

《汉书·文帝记》 |

生产和消费并贷 |

| 元狩三年 |

徙贫民,衣食皆仰给县官,假予产业 |

《史记·平准书》 |

生产和消费并贷 |

| 本始四年 |

遣使者振贷困乏 |

《汉书·宣帝纪》 |

生产性借贷 |

| 地结三年 |

假田与贫民,贷种、食 |

《汉书·宣帝纪》 |

生产和消费并贷 |

| 初元元年 |

假公田与贫民,家资不满千钱者,赋贷种食 |

《汉书·元帝纪》 |

生产和消费并贷 |

清康熙年间部分国家赈贷

| 年份 |

地区 |

事由 |

贷放措施 |

赈贷物 |

| 康熙三年 |

浙江海宁 |

刮飓风、修海塘 |

动款 |

货币 |

| 康熙五年 |

广东 |

旱灾 |

动支通省积谷散赈 |

谷物 |

| 康熙十年 |

淮扬 |

民饥 |

截留漕粮6万担,开仓米4万担 |

粮米 |

| 康熙三十七年 |

江南海州等九州县 |

水灾 |

发常平仓谷 |

谷 |

| 康熙四十二年 |

山东济南 |

水灾 |

免额赋、发帑金、截漕粮 |

钱、粮 |

——据《中国历代自然灾害与历代盛世农业政策资料》有关内容整理

材料二 对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制。……中国长期以来国家政权与农村社会都依赖于增长缓慢的农业剩余,农民依赖于这种剩余而生存,国家依赖于这种剩余而运作,因此两者之间的紧张关系长久存在。……正因如此,在中国历史上,各个朝代大都有赈贷之举,其主要原因是维持小农的不贫不富的生存状态,以防崩断国家与小农间的微弱均衡关系。

——张杰《农户、国家与中国农贷制度:一个长期视角》

材料三 夫发仓廪,本以利民,而其弊反甚:仓舍一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫佑富。公家之积,祗以饱市井游食之徒;而野处之民,曾不得见糠秕。富者连车方舆,而贫者曾不获斗升。

——徐光启《农政全书·荒政》

请回答:

(1)据材料一概括古代中国国家农贷的主要特征。

(2)据材料一、二,指出国家实施农贷的目的。国家农贷保持小农“不贫不富”的状态为什么不被打破?

(3)据上述材料并结合所学知识,谈谈你对完善国家农贷制度的理解。

阅读下列材料:

材料一 公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰。

——《礼记》

材料二 汉代察举制“四科取士”为:“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行”。

——《后汉书·百官志注》

材料三 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书·段灼传》

材料四 唐人沈既济说:“故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。是以五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。”

——转引自韩国磐《隋唐五代史论集》

请回答:

(1)材料一表明先秦时期人才选拔的标准是什么?材料二与材料一的选官制度相比,有何进步性?

(2)材料三中说的是哪一种选官制度?其主要弊端是什么?据材料四,概括说明这种制度的影响。

人文主义是西方文化的核心,是近代西欧社会转型的文化支撑。阅读下列材料,回答问题。

材料1:文艺复兴是一个巨人辈出的时代……归结到根本点,应该说文艺复兴对世界文明最伟大的贡献,还是它通过自己各方面的重大成就,昭示了一种个人主义的伦理观……只有解决了个人主义的合法性(或正当性)问题,一切阻碍个性自由发展的传统束缚……才有可能统统被冲破,以往一直受到严重抑制的个人创造潜能才有可能得到充分发挥,社会才有可能开启由传统向现代的转变进程。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料2:马丁·路德的政治思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化。他提出“唯信称义”“平信徒皆为教士”……鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国的政府来管理,则鲜明地反映了他对民族自由含义的一种更深刻的理解。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料3:他们在经济领域中的主要口号是自由放任……国家对自然经济力量的自由发挥作用不得干涉……在宗教方面……伏尔泰说:“如果在英国仅允许有一种宗教,政府就很可能会变得专横;如果只有两种宗教,人民就会互相割断对方的喉咙;但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活、和睦相处。”……在政治方面……卢梭在其主要政治著作《社会契约论》一书中说,所有公民在建立一个政府的过程中,把他们的个人意志融合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决作为最终的裁决……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;他(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从”。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料1中的“个人主义”指的是什么思想?据材料1,概括解决“个人主义的合法性”问题的重要意义。(4分)

(2)根据材料2,概括马丁·路德的思想“既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化”的表现。据此分析宗教改革运动的意义。(6分)

(3)根据材料3,指出启蒙运动是如何进一步发展人文主义思想的?(6分)

(4)综合上述材料并结合所学知识,用关键词概括西方人文主义发展的阶段性特征。(4分)

阅读下列材料:

材料一 五千年中华文明成就辉煌,但在一定的条件下,也会成为中国向前发展的包袱。万里长城,抵御了北方游牧民族的侵扰,但也限制了自己的视野和对外交往。大运河,沟通了中国南北,但这对于封建统治者来说,……满足了专制者游玩的需要。运河往来最多的是官吏们的游船和运送皇粮的漕船。

材料二 中国拥有“四大发明”,这固然是中华民族的奇迹和骄傲,但是罗盘针可以导航亦可看风水;火药可以制造喜庆的鞭炮亦可制造杀人的武器。更为关键的似乎是文化的取向,郑和下西洋早在哥伦布诞生之前,但主要的目的不在于开辟国际贸易……

材料三 中国数千年的文明史,古圣贤的道德、教诲、祖宗的制度和成法,是古代辉煌的象征,同时也是进取的阻力。立论,言必称三代;著文,开篇子曰诗云;行事,祖宗成法不可更改。因循守旧,不思变革,是我们伟大民族的另一种“色彩”。

——以上材料均摘自《中西对比500年》

请回答:

(1)根据材料一、二分析中华文明的特征,并再举一个例子加以说明(不能引用材料中的史实)。(11分)

(2)根据材料三分析说明四大发明没有起到推动中国社会进步的原因。(6分)

(3)科技在西欧和中国的不同作用说明了什么?(3分)

(14分)西方人文精神是人类宝贵的精神财富。阅读材料,回答问题。

材料一 人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。

——普罗泰格拉

材料二 上帝的道不是用什么行为,而是单因信才能领受爱慕的。因此,既然灵魂为它的生命与义所需要的只是信,那么,灵魂称义显然单是因信,而不是因任何行为。

——马丁·路德《论基督徒的自由》

材料三 人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护和受法律制裁各方面的平等。

——卢梭

请回答:

(1)材料一体现的人文精神的内涵具体是什么? (2分)

(2)在灵魂得救的途径问题上,材料二持什么观点?此观点在当时有什么积极意义?(4分)

(3)概括材料三中卢梭的主张。这些主张对欧洲政治发展有何积极影响?(8分)

(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 (苏格拉底哲学的原则是)“人必须从他自己去找他的天职、他的目的、世界的最终目的、真理、自在自为的东西,必须通过他自己而达到真理。这就意识复归于自己。”

——黑格尔

材料二

材料三 省刑罚,薄税敛,深耕易,壮者以瑕日修孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上……王往而征之,夫谁与王敌?故曰:“仁者无敌。”

——摘自《孟子·梁惠王上》

由于文艺复兴和启蒙运动反对中世纪的思想禁锢而肯定每个人都有自由地公开地运用自己的理性的权利,都有自由地怀疑、探索和思考的权利,因而就有了近代自然科学和社会科学的诞生;由于反对中世纪教会权利和王权专制,确认人生而平等,人人都必须互相承认并且尊重他人的自由权利,因而就有了民主。

——摘自许苏民《人文精神论》

(1)概括材料一中苏格拉底的哲学观点。(4分)

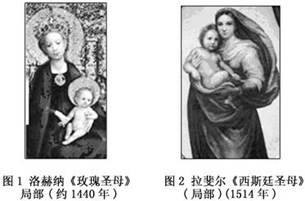

(2)指出材料二中两幅圣母像神情的不同之处,并说明其蕴含的西欧社会的时代特征。(6分)

(3)据材料三,概述中西人文精神的差异。(4分)