阅读图文资料,完成下列要求。

材料一 Z为世界旅游名岛,岛上居民采用古老的传统生产方式种植200多种本地土豆。Z岛农业系统因土豆遗传资源的多样性和种植方式的独特性被列为全球重要农业文化遗产。

材料二 土豆为喜光作物,要求地温较稳定;喜水分多且透气性好的土壤;宜施有机肥;忌渍水。

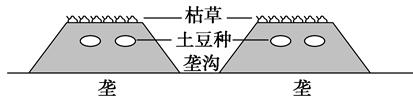

材料三 将土壤堆高起垄,于垄中播种土豆,再覆盖枯草。这是Z岛传统种植土豆的方法,如下图所示。

材料四 近年来,Z岛有居民购买农业机械,为发展土豆制品产业而大面积种植单一品种的土豆。

(1)根据土豆生长习性推断Z岛土豆主要种植区的区位特点,并说明你的理由。

(2)分析Z岛传统种植方式对土豆生长条件的改善作用。

(3)你是否赞同Z岛大规模发展土豆制品产业,请说明理由。

读下面五幅岛屿图,完成下列要求(除必须用汉字作答的以外,其余问题皆填写各岛的英文代号) (15分)

(1)上面五幅岛屿图中,比例尺最大的是

(2)D岛在E岛方向,当D岛的区时为1月13日12时,其余四岛中与D岛属

同一日期的岛屿是

(3)居民在当地永远看不见北极星的岛是,属地中海气候的岛是,完全位于

西半球的岛屿是,人口最多的岛是

(4)B、D两个岛地热资源丰富的原因是

(5)E岛附近海域为世界著名渔场之一,E岛的名称是岛;该渔场的成因主要是

新华网北京12月26日电据我国地震台网测定,北京时间2004年12月26日8时58分,印度尼西亚苏门答腊岛西北近海(北纬3.9度、东经96度)发生8.7级地震。震中距海岸约30公里。地震引发强大的海啸,给印度洋北岸国家造成了罕见的人员伤亡和巨大的财产损失。

根据以上图文资料,完成下列问题:

⑴地震发生时,处于震中海面上的轮船上的乘客

A.只感觉到上下颠簸

B.先感觉到上下颠簸,后感觉到左右晃动

C.只感觉到左右晃动

D.先感觉到左右晃动,后感觉到上下颠簸

⑵中国救援队到达灾区后,看到的以下情形,哪些是真实的?

A.去印尼的救援队说灾民们饥寒交迫,蜷缩在凌厉的寒风里

B. 去泰国的救援队说看到许多着黄色佛袍的僧侣

C.去马尔代夫的救援队说这儿地势低平,有许多的岛礁

D.去印度东部沿海的救援队说这儿雨水太多,经常阴雨连绵

⑶受本次海啸袭击严重的印度东部沿海(图中字母C一带)农业发达,主要农业地域类型为 ,这种农业地域类型的特点是 。

⑷孟加拉湾沿岸地区经常遭受飓风、海啸和风暴潮的袭击,请简要说明其自然原因。

人类可采取哪些措施减少地震、海啸等自然灾害带来的危害 。

⑸中国与A、B半岛上的国家开展经济合作时,提出了合作建设泛亚铁路和合作开发澜沧江流域的意向或方案,请根据所学有关地理知识在建设泛亚铁路和开发澜沧江时,应注意哪些问题?如何协调开发和环境的关系?)

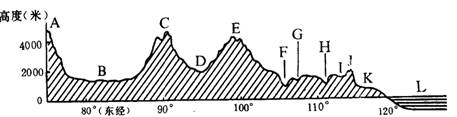

下图是我国沿北纬38°地形剖面示意图,图中A是帕米尔高原,C是阿尔金山,G是宁夏平原,读图后填写有关内容:

(1)、图中B是____盆地,该盆地属于____(温度)带,能源资源中____储量极其丰富。

(2)、图中D是____盆地,E是____山脉,它的走向是____,I是____高原,J是____山脉,K是____平原。

(3)、图中F与H为同一条河流的两段,该河流应是____河;该河H段流向是____,其水文特点是________。

读“三江并流”区域图,分析回答下列问题:

(1)三江并流的三江是指、和长江,其中图中表示长江的序号是;注入印度洋的是。

(2)该区域内山河并列,峡谷深邃,其形成的原因

是

。

(3)该地区动植物资源丰富的自然原因是。

(4)该地区少数民族众多,民风民俗独特,这种文化的多样性的原因。

(5)根据该地区的自然资源和文化背景来分析:

①你认为经济发展应以什么产业为主?。

②要解决的首要问题是什么?。

读下面资料,回答下列问题。

2009年是国际天文年,国际天文联合会和联合国教科文组织共同确定2009年国际天文年的主题是“探索我们的宇宙”。

现代的天文观测和实验越来越支持这样一个观点:宇宙间的天体,只要条件适合,就可能产生原始生命,并逐渐进化为高等生物。人类为了探索地外文明的存在,并试图与地外智慧生物取得联系,采取了一系列办法。例如,半个多世纪以来,人类通过电报、广播、电视、雷达等发射的无线电波已经传出了几十光年;同时,人类不断加强对地外智慧生物可能发来电波的接收工作。

⑴星球上生命的出现通常需要哪些条件?

⑵人类对宇宙的探索已经做了大量工作,为什么至今还没有寻找到地外文明?