(每空1分,共计8分)纤维素酶对于能否实现乙醇工业化生产、处理服装面料等具有重要的意义,研究者初步筛选到能合成纤维素酶的菌株MC-1,以下是该菌株的鉴定过程。

(1)为了获得能合成纤维素酶的单菌落,可采用 法将初筛菌液接种在固体培养基上,这种培养基属于 培养基。

(2)关于制备固体培养基的叙述,错误的是

| A.制作固体培养基时可以加入琼脂 |

| B.待平板冷却凝固约5-10min后将平板倒过来放置 |

| C.待培养基冷却至50℃左右时进行倒平板 |

| D.操作的顺序为计算、称量、溶化、倒平板、灭菌 |

(3)实验过程中如何防止其他微生物的污染? 。

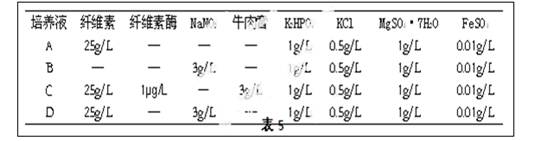

(4)下表的培养液pH均为4.8,若对MC-1中纤维素酶的活力进行测定,则不能选择表中的 的培养液。(多选)

(5)分离获得了具有较高纤维素酶活性的菌株MC-1,为了在此基础上获得纤维素酶活性更高的菌株,最可行的做法是 。

(6)某同学在培养过程中发现培养基上感染了几种细菌。若在以尿素为唯一氮源的培养基中加入________指示剂培养几种菌后,指示剂变红就可以鉴定其中含有能够分解尿素的菌;若在以纤维素为唯一碳源的培养基中加入________染料,培养后,培养基中出现透明圈,就可以鉴定其中含有纤维素分解菌。

为了研究遗传信息的传递途径,科学家做了如下实验:

实验1:变形虫放射性标记实验(如图所示)

实验2:有人曾用洋葱根尖和变形虫进行实验,所得结果如下:当加人RNA酶后,细胞中的蛋白质合成就停止了;再加入从酵母菌中提取的RNA,则又重新合成了一定数量的蛋白质。分析讨论:

(1)从实验1可以看出RNA的合成发生在细胞的哪一部位?。

(2)细胞核交换后,B组变形虫的细胞质为什么会出现有标记的RNA分子?

。

(3)从实验2可以得出的结论是什么?。

(4)综合分析实验1和实验2,你认为遗传信息的传递途径是什么?

。

(5)实验1的设计有何巧妙之处?。

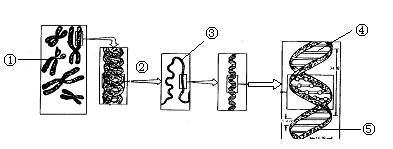

下图是人类染色体的连续放大示意图。请据图回答:

⑴请写出图中序号所代表的物质或结构:③,④。

⑵③经过②形成①的过程中需要核糖体合成的参与,此过程发生在有丝分裂的期。④的特定排列顺序构成了DNA分子的。

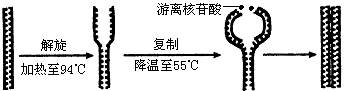

资料显示,近10年来,PCR技术(聚合酶链式反应技术)成为分子生物学实验的一种常规手段,其利用DNA半保留复制的特性,在试管中进行DNA的人工复制(如下图),在很短的时间内,将DNA扩增几百万倍甚至几十亿倍,使分子生物实验所需的遗传物质不再受限于获得生物体。请据图回答:

⑴加热至94℃的目的是使样品中DNA的氢键断裂,这一过程在生物体细胞内是通过____________的作用完成的。

⑵通过生化分析得出新合成的DNA分子中,A=T,G=C,这个事实说明DNA分子合成遵循 。

⑶在新合成的DNA分子中,(A+T)/(G+C)的比率与DNA样品中的一样,这说明新DNA分子是 。

⑷通过PCR技术,使DNA分子大量复制时,若将一个用15N标记的DNA样品分子(第一代)放入试管中,以14N标记的脱氧核苷酸为原料,连续复制到第五代之后,含15N标记的DNA分子链数占全部DNA总链数的比例为。

⑸选择PCR技术与人体细胞内DNA的合成过程可知,二者的必需条件中,除了模板、原料、ATP、酶以外,至少还有3个分别是。

⑹PCR技术不仅为遗传病的诊断带来了便利,而且改进了检测细菌和病毒的方法。若要检测一个人是否感染了艾滋病,你认为可用PCR技术扩增他血液中的( )

A.白细胞DNA B.病毒的蛋白质 C.血浆中的抗体 D.病毒的核酸

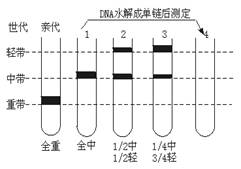

将大肠杆菌放在含有同位素15N培养基中培育若干代后,细菌DNA所有氮均为15N,它比14N分子密度大。然后将DNA被15N标记的大肠杆菌再移到14N培养基中培养,每隔4小时(相当于分裂繁殖一代的时间)取样一次,测定其不同世代细菌DNA的密度。实验结果:DNA复制的密度梯度离心试验如下图所示。

⑴中带含有的氮元素是 。

⑵如果测定第四代DNA分子的密度,15N标记的比例表示为 。

⑶如果将第一代(全中)DNA链的氢键断裂后再测定密度,它的两条DNA单链在试管中的分布位置应为。

⑷上述实验表明,子代DNA合成的方式是 。

在试管内合成DNA的实验过程是:先把高能磷酸基团接到4种脱氧核苷酸上,然后加入DNA解旋酶和DNA聚合酶,最后放入一个带有15N标记的DNA分子,让其复制一次。根据下述实验结果,请回答:

⑴分析得知,新合成的DNA分子中,A=T,G=C。这个事实说明,DNA的合成遵循

。

⑵新合成的DNA分子中(A+T)/(G+C)的比与标记DNA的比一样,这说明新DNA分子是

。

⑶经分析,新合成的DNA分子中,带有15N标记的链约占总质量的50%。这个事实说明

。