阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:《天仙配》是中国的一个美丽神话故事,它寄托着下层劳动人民对自由纯真爱情的向往。其中脍炙人口的歌词唱道:

七仙女:树上的鸟儿成双对,董永:绿水青山带笑颜。

七仙女:从今不再受那奴役苦,董永:夫妻双双把家还。

七仙女:你耕田来我织布,董永:我挑水来你浇园。

七仙女:寒窑虽破能避风雨,董永:夫妻恩爱苦也甜。

材料二:中国古代城市的发展,到北宋有一个新的转折。……都城开封(汴京)是最繁华的城市。市内手工业作坊众多,街道两旁商店、旅社、货摊林立,人来车往,十分热闹。

——朱绍侯《中国古代史•中册》

材料三: 《苏州风俗考》记载的明代苏州纺织业情况是:“郡城之东皆习机业……工匠各有专能,匠有常主(机户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

(1)材料一描述的是一种什么样的经济现象?结合所学知识回答促进这种经济现象发展的原因是什么?

你是怎样理解材料二中“古代城市的发展,到北宋有一个新的转折”的?

(3)材料三中反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?,材料一中的经济现象对其发展产生了什么影响?

(30分)2010年1月11日至2月6日,国务院总理温家宝在中南海先后主持召开五次座谈会,就正在制定的《国家中长期教育改革和发展规划纲要》听取社会各界人士的意见和建议,新一轮教育改革即将启动。

阅读材料,回答下列问题:

材料一《论语》载:“君子不器。”意思就说,作为君子,不应该只是成为一种器物,而是能成为多种器物,也就是说应该成为通才。不仅如此,而且要求这个通才要具备较高的道德标准,所以又有“君子谋道不谋食”的古训。这成为几千年来中国传统教育和古代君子的不懈追求。

(1)依据材料一概括中国古代传统教育的特点。结合所学知识分析其产生的社会基础。(4分)

材料二洋务运动动重要教育实践一览表

(2)依据材料二,并结合所学知识,分析洋务派改革教育的历史背景。洋务派在人才

培养目标和教育内容方面对中国传统教育产生了怎样的冲击?(8分)

材料三康有为认为,要达到幸福快乐的大同之世,必须推行“公养”、“公教”、“公恤”的社会福利制度。妇女怀孕后入公立政府组建的“人本院”赡养,实施胎教,婴儿出世后一律由公立的“育婴院”、“慈幼院”抚养;儿童6岁入“小学院”,11岁入“中学院”,16岁入“大学院”,20岁毕业。经过长达14年的义务教育培养,使每一个年轻人都受到良好的教育和专门的技术训练;人如果患病或因工作受伤致残,可以进入社会举办的“医疾院”,得到精心高超的治疗;人到了晚年,则可进入社会举办的“养老院”、“恤贫院”,受到“公恤”。

——据康有为《大同书》整理

(3)依据材料三,归纳康有为有关教育的主张。结合所学知识指出其思想根源。(10分)

材料四……新中国成立后,在中国共产党的领导下,经过长期艰苦奋斗,到2000年,我们如期实现了基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲的宏伟目标,“普九”的人口覆盖率达到85%,青壮年文盲率下降到5%以下。对于我们这样一个人口众多的发展中国家来说,这是一项了不起的成就,受到了国际社会的高度赞扬。

——《13年来我国教育改革与发展的历史性成就》陈至立

(4)材料四完成的战略目标具体包括那两个方面的内容?结合所学知识简要分析,产生这一了不起的成就的主要原因有哪些。(10分)

阅读下列材料:

材料一(上古的君主)“以千万信之勤劳而已又不享受其利”,他们“以天下为主 ,君主为客。凡君所毕业而经营者,为天下也”。后世君主恰恰相反,“以君主为主,以天下为客。凡天下无地而得安宁者,为君也。”因之君主,受到人民受戴:“比之如文,拟之如天”,而今帝王,则人民“视之如寇仇,名之为独夫”。“为天下之大害者,君而已矣!”

,君主为客。凡君所毕业而经营者,为天下也”。后世君主恰恰相反,“以君主为主,以天下为客。凡天下无地而得安宁者,为君也。”因之君主,受到人民受戴:“比之如文,拟之如天”,而今帝王,则人民“视之如寇仇,名之为独夫”。“为天下之大害者,君而已矣!”

——根据黄宗羲《明夷待访录·原君》

材料二 人人享有自由平等的权利而不论其出身。人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应

有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。 ——卢梭《社会契约论》

——卢梭《社会契约论》

请回答:

(1)材 料一中黄宗羲的核心思想是什么?结合所学知识分析这一思想产生的社会根源。

料一中黄宗羲的核心思想是什么?结合所学知识分析这一思想产生的社会根源。

(2)根据材料二,指出卢梭的基本主张,据材料一、二指出黄宗羲与卢梭思想上的主要相同之处。

(3)卢梭和黄宗羲都是进步思想家,但其思想对推动当时社会进步作用不同。概述主要不同点。

(4)近代先进的中国人以欧洲的启蒙思想为指导探索救国道路,请举两例说明。

土地和农民问题是政治改革中的核心问题,阅读下列材料回答问题。

材料一

(1)材料一反映的是哪一次改革的什么措施?这项措施的实施对当时社会发展产生了什么重大影响?

材料二诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少地方)乐还者听逐空荒……诸宰民之官(各地的地方长官)各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,县令、郡丞六顷。更代(离职与上任)相付。卖者坐如律。——《魏书·食货志》

(2)据材料二概括北魏孝文帝鼓励农耕的措施

材料三(关于青苗法,以王安石为首的变法派认为)人之困乏常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。……今通一路有无,贵发贱敛,以广蓄积,平物价,使农人有以赴时趋事,而兼并不得乘其急。——《宋会要辑稿·食货》

材料四(司马光曰)今言青苗之害者,不过谓使者(官员)骚动州县,为今日之患耳。而臣之所忧,乃在十年之外,非今日也。……今出钱贷民而敛其息,富者不愿取,使者以多散(贷出)为功,一切抑配(即强制百姓向官府借贷),恐其逋负(拖欠),必令贫富相保,贫者无可偿,则散而亡四方;富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,辗转日滋,贫者既尽,富者亦贫。十年之外,百姓无复存者矣。

——《宋史·司马光传》

(3)据材料三,概括指出变法派推行青苗法的主要 理由。

理由。

(4)据材料四,指出司马光反对青苗法的理由。

(5)材料三、四说明了什么?你对司马光的观点有何看法?

材料五废除农奴制,农民有人身自由和一般公民权,地主不能买卖和交换农民,农民又拥有财产担任公职、进行诉讼和从事工商业的权利。在全部土地归地主所有的前提下,农民可以使用一定数量的份地,但必须向地主缴纳赎金。

——1861年俄国废除农奴制的有关法令

(6)根据材料五简要指出1861年俄国废除农奴制法令颁布后,俄国农民地位的变化。结合所学知识分析法令对俄国近代化进程的影响。

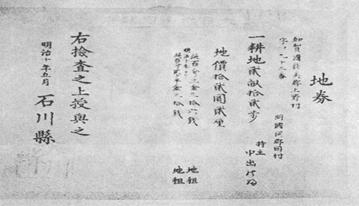

材料六明治政府颁布的地契

(7)材料五、材料六有关土地问题的规定,对两国工业化的作用有何相同之处?

(8)综合上述材料,谈谈你对改革往往都涉及土地和农民问题的原 因的认识。

因的认识。

下列材料是对戊戌变法失败原因的分析

材料一 祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困 难。-----雷顿

难。-----雷顿

材料二变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

-----萧功秦

材料三变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

----李喜所

材料四康有为等人想以日本明治维新的要义为蓝图在中国变法,但是没有认识到日本与中国国情不同……只是从形式上学习,并没有掌握明治维新的真正“要义”。

请回答:

(1)依据材料一二三,指出三位历史学家分析戊戌变法失败的原因的不同视角。

(2)依据材料一二三并结合所学知识,各举一例史实说明上述三个观点。

(3)材料四从哪个角度分析中国戊戌变法失败的原因,结合所学知识分析中国戊戌变法失败的根本原因和明治维新成功的真正“要义”主要是什么?

(4)依据材料,你认为上述观点有怎样的现实意义

概括洋务派、维新派、新文化运动时期激进民主主义者们“向西方学习”的主要主张,社会实践和各自特点,指出他们在目标追求上的共同之处,并分析这一追求过程对中国近代 历史发展产生的影响是什么?

历史发展产生的影响是什么?