斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“在中国长达数千年的历史中,曾有过三次……大革命。第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了中央集权制的 帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次则发生在1949年,它建立了共产党领导的政权。”阅读下列材料,回答问题。

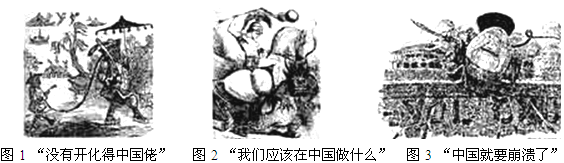

材料一 图1、图2、图3分别在1858年4月、1860年12月、1900年7月登载于英国著名漫画杂志Punch。

材料二 凡革命以前所有满清政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满而至……革命以前,满清政府所借之外债及所承认之赔款,民国亦承认赔还之责,不变更其条件……凡革命以前满清政府所让与各国国家或各国个人种种权利,民国政府亦照旧尊重之……

——孙中山《对外宣言书》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析这一时期英国媒体对中国的看法及其成因,并指出爆发辛亥革命的外部原因。

(2)有评论认为辛亥革命在耸立起彪炳千秋的丰碑的同时,也留下了启迪后人的明鉴。根据材料二和所学知识,分析辛亥革命的不足及其原因

在人类历史发展的浩瀚长河中,诞生了许多伟大的科学家,他们为人类社会的发展与进步做出了巨大贡献。阅读下列材料,回答相关问题:

材料一李时珍,字束璧,祖某,父言闻,世孝友,以医为业。……年十四,补诸生;三试於乡,不售。读书十年,不出户庭,博学,无所弗覼(叙述)。善医,即以医自居。

——顾景星《白茅堂集》卷三十八

材料二时珍曰∶“蘋,乃四叶菜也。……《韩诗外传》谓浮者为杏 ,沉者为蘋。 曜仙谓白花者为蘋,黄花者为杏。苏恭谓大者为蘋,小者为杏。杨慎《卮言》谓四叶菜为杏。……皆无一定之言。盖未深加体审,惟据纸上猜度而已。时珍一一采视,颇得其真云。其叶径一、二寸,有一缺而形圆如马蹄者,莼也。似莼而稍尖长者,杏也。其花并有黄白二色。叶径四、五寸如小荷叶而黄花,结实如小角黍者,萍蓬草也。……四叶合成一叶,如田字形者,蘋也。如此分别,自然明白。”

——《本草纲目》第十九卷草部

材料三曼陀罗花是一种具有麻醉作用的重要药物。由于方言不同,名称不一,以致无人认识。李时珍按照古书对曼陀罗的描写,到武当山访问药农,重新确定了这味药物。……首先是经过尝试证实了关于它的传说:“相传此花笑采酿酒饮,令人笑;舞采酿酒饮,令人舞。”李时珍试验之后更正说:”予尝试之,饮须半酣,更令一人或笑或舞引之,乃验也。”说明笑或舞不是来自采花者,而是麻醉后的表现。其次,证实曼陀罗花,须与火麻子花同用,才具有麻醉作用。他说:“八月采此花,七月采火麻子花,阴干,等分为末,热酒调服三钱,少许昏昏如醉。割疮、灸火,宜先服此,则不觉苦也。”不难想象,曼陀罗花同火麻子花,合药的方法,服药的剂量,李时珍经过多次尝试才弄得如此准确。

——唐明邦《李时珍评传》

请回答:

(1)据材料一,概括影响李时珍走上从医之路的主要因素。

(2)据材料二、三归纳以往医药典籍存在的问题。

(3)据材料和所学知识说明李时珍是如何解决以往医药典籍存在问题的?

(4)综合上述材料概括指出李时珍的治学特点。

阅读下列材料:

材料一:实践证明,“文化大革命”不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步。——而只能造成严重的混乱、破坏和倒退。历史已经证明,“文化大革命”是一场由领导者错误发动,被反革命集团利用,给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱。

——关于《建国以来党的若干历史问题的决议》

材料二:我是中华人民共和国主席,你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我要捍卫国家主席的尊严……你们这样做,是在侮辱我们的国家。我个人也是一个公民,为什么不让我讲话?宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的。

——刘少奇

(1)材料一中的决议是怎么概括“文化大革命”的性质的?文革哪一年结束?

(2)结合材料二,文革中最大的冤案是什么?这个案子说明了什么问题?

(3)“文化大革命”期间人们无限崇拜毛主席,最主要的是因为毛主席为新中国的成立奠定基础,请问新中国成立的历史意义是什么?

(4)我们应从“文化大革命”的历史中吸取什么反面教训?

阅读下列材料,结合所学知识,回答问题:

材料一“克己复礼为仁。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿动。”“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。……子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。”

——《论语》

材料二孔子在两晋时被奉为“先师”;南北朝时被称为“文圣尼父”;唐玄宗则将其追谥为“文宣王”;宋真宗封孔子为“至圣文宣王”;元成宗封孔子为“大成至圣文宣王”;清代孔子被称为“大成至圣文宣王先师”。

材料三“不知自己过失是最大的病痛”;“求知是人类的本性”;“吾爱吾师,但更爱真理”;“谦谨是无耻与羞怯之间的中庸”。

——亚里士多德

(1)根据材料一指出孔子的主要政治观点是什么?

(2)结合材料二和所学知识回答,封建统治者为什么尊崇孔子,抬高孔子的地位?

(3)根据材料三指出亚里士多德的思想追求。他在伦理学方面与孔子有何相似的观点?

阅读下列材料:

注:图1是文艺复兴时期米开朗琪罗的雕塑作品《哀悼基督》,题材取自《圣经》故事,表现的是圣母玛丽亚抱着基督的身体痛哭的情景。圣母被刻画成一个容貌端庄美丽的少女,年轻秀丽,温文尔雅。她所体现出的青春和不朽的美,正是人类对美追求的最高理想。图2是中国明清时期深受人们喜爱的通俗小说《三言二拍》和《水浒传》。

请回答:

(1)说明米开朗琪罗能够创作出该作品的经济和社会思想原因。

(2)明清时期,中国文学产生了什么变化?出现这种变化的原因有哪些?

阅读下列材料,回答问题:

材料一 “哥伦布交换”比早先的物种交流有着更为深远的意义。与早先的物种交流不同,“哥伦布交换”涉及了很多根本不同的动植物品种和疾病。……传入美洲和大洋洲的新疾病给土著居民造成了大量的人口损失,并为欧洲的征服和殖民铺平了道路。这些疾病中,天花是由欧洲人传入的。

材料二 航海乃是谋求本共和国福利与安全最重要手段,自公元1651年12月1日起及从此以后……无论为英国人或别国人的殖民地所生长、出产或制造的任何货物或商品,如非由属于本共和国人民所有的任何种类船舶载运,皆不得输入或带进英吉利共和国或……殖民地……如违反本条例,其全部进口货物,应予没收,运载该项货物或商品入口的船舶……亦应一并没收。

——《航海条例》(1651年10月)

材料三 为什么世界历史应从1500年开始?……回答是,1500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才第一次有了直接的交往。从那时起,它们才终于联系在一起,无论是南非的布须曼人、有教养的中国官吏,还是原始的巴塔哥尼亚人。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以后的世界》

材料四 大工业……首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态。

——马克思《德意志意识形态》

(1)根据材料一并结合所学知识,试分析“哥伦布交换”的重大影响。

(2)根据材料二和所学知识,概括《航海条例》的主要内容并指出这一条例的颁布对英国的直接影响。

(3)材料三、四关于“世界历史”的开创(开始)提出了怎样不同的看法?