关于碘的阅读

碘是个什么玩意?

其实大家对碘并不陌生,比如皮肤消毒用的碘酒、碘伏,它还可用于制药、染料等领域,它也是身体必须的微量元素之一。它还有点“艺术范儿”,比如小学那会儿做的淀粉和碘反应呈现蓝紫色的小实验,中学里还见识过碘的升华、凝华,真算得上多才多艺的小青年了。

那食盐中的碘为什么没有颜色呢?这是因为碘的元素形态是紫黑色结晶,但是加到食盐里面的碘是以碘酸钾、碘化钾、海藻碘等离子形态存在,而它们是无色结晶。

缺碘会有什么后果?

碘的生理功能相对单一,主要是参与甲状腺激素的合成,甲状腺激素具有增强新陈代谢,促进生长发育尤其是脑发育的作用,甲状腺疾病检测中常听到的T3、T4,是甲状腺激素的两种形态。

碘缺乏的主要后果是甲状腺功能紊乱,它的表现形式有很多种,大家所熟知的“大脖子病”是其中最典型的。此外还有一些智力、体能方面的问题,而儿童和青春期缺碘会影响生长发育。

我国的食盐加碘政策

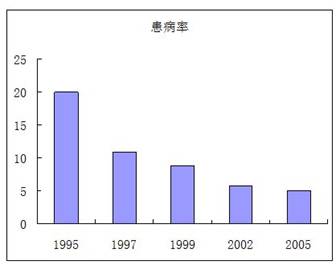

我国政府于1991年郑重承诺,将在10年内减少碘缺乏病的流行。自1995年正式实施食盐加碘政策,到2000年我国就在总体水平上消除了碘缺乏病,这一显著成效得到了国际社会的充分肯定。以8-10岁儿童“大脖子病”患病率为例,1995-2005年我国先后进行了5次大规模全国监测,下面的图表给出了注解。

坚持食盐加碘策略是很重要的,2006年新疆11个乡的34个村又出现新的克汀病患者,共确诊15岁以下病人76例。其直接原因是碘盐覆盖率大幅下降,这也从另一个侧面证明了食盐加碘的有效性。a甚至有研究发现补碘之后,咱们儿童的智商都得到了提升,这让各种补脑圣品情何以堪啊。

谁说沿海地区不缺碘?

一直以来都有一种说法,缺碘是内陆城市才有,沿海地区吃海产品多,不缺碘,不用补。你错了!尿碘水平和膳食碘摄入量表明,沿海居民使用碘盐后,碘摄入水平适宜、安全,碘盐并未造成他们碘摄入过量。相反,部分沿海居民听信上种说法,放弃食用碘盐,碘营养状况还不如同省的内陆农村。b比如浙江、上海、辽宁、福建的沿海,地区孕妇碘营养不足的比例甚至高达46%!(孕产妇缺碘其实对她自己的影响倒是次要的,主要是影响胎儿和婴儿的大脑发育,严重的甚至引起胎儿流产、畸胎或死亡。)拿到这些数据的时候,我们都惊呆了,因为这预示着发生碘缺乏的风险挺高的,需要特别关注。什么是碘?请用一句话概括。

根据材料,探究碘对人的重要性。

请从文中a、b两个画线句中任选一句,指出其表达作用。

我国多数地区都属于不同程度的缺碘地,我们可以采取哪些措施提高人们摄入碘的水平?(至少罗列三点)

阅读《转基因食品该强制标识吗》,完成下列各题。

转基因食品该强制标识吗?

2016年7月14日,美国众议院以306票对117票通过一部要求转基因食品强制标识的法案。该法案规定,商家可自主选择标识形式,使用文字,符号或用智能手机读取二维码都可以,这意味着美国消费者将有权知道他们的食品中是否含有转基因成分,根据该法案,也不将在两年时间内制定具体的标识方案,并出台相关执法程序等,美国政府此前并不要求强制标识,理由是转基因食品与传统食品“实质等同”。

那么转基因食品该不该强制标识呢?

●正方:

转基因食品至少跟传统食品一样安全。科学家培养转基因作物时,能确切知道转过去的基因的结构与功能,这样就能知道转基因作物同传统作物在成分上是否有本质区别,有哪些不同的成分。而用传统育种方法将两种亲本进行杂交时,我们对杂交出来的作物基因信息基本上是茫然无知的,无法预知其可能的风险,在这个意义上,我们对转基因作物的安全性有更大的把握。目前,批准上市的转基因食品都经过了严格的安全检验,在安全性上是不用担心的。由于检验成本所限,传统食品反而做不到这一点。转基因食品强制标示有何必要?

◎反方:

有两种亲本存在,大自然理论上也可以自行产生出他们的杂交品种,人工杂交只是加快了这一进程。但转基因可不一样,在自然演化下,一个物种的基因自行转移到另一个物种的基因组上,概率接近于零。人类?这是人工制造出新的物种,本身就蕴含着新的风险,一个基因很可能有多个功能,再转到另一个物种的基因组时科学家很可能只了解其部分功能,这意味着不可预知的风险。在这个意义上,转基因食品与传统食品真的实质等同、一样安全吗?能给将来一切可能的转基因食品背书吗?对批准的转基因食品进行强制标识,恰是一种对科学负责,对消费者负责的态度,是尊重消费者知情权的体现。

●正方:

转基因食品当然有风险,就像传统作物有风险一样,关键在于转基因作物的风险是否显著大于传统作物?如果不是,凭什么把转基因食品单独拉出来强制标识?由于一些人对转基因技术的妖魔化,部分民众对转基因食品存在没有根据的恐慌与负面评价。如果强制标识会强化公众对转基因食品的负面印象。因此必须反对强制标识,还应该把“转基因农业”改名为“精准农业”,以弱化公众对转基因食品的负面印象,增加公众对转基因食品的接受度。

◎反方:

公众对转基因作物安全性有顾虑,不是很正常的吗?在某种意义上,转基因作物是新创造出来的物种,人们不随随便便接受一种新物种食物,恰恰是刻在基因上的自我保护本能在起作用,也是一种合适的慎重态度,以为改成“精准农业”就能消除这种疑虑,太天真了吧?在强制标识之后,认同转基因食品安全性的人,就可以选择吃;对转基因食品安全性有顾虑的人,现在可以选择不吃,将来观念改变了也可以选择吃。两不干扰,有何不可?

●正方:

强制标识会拍高转基因食品的价格,对穷人不利。强制标识不仅是标注一行字或一个符号,还需要检测,实施起来成本太大。因为一种食品往往包含多种成分,逐一检测是否转基因。一次检测,就是一大笔费用。如果消费者愿意对非转基因食品支付滥价,厂家会主动标识“非转基因”授其所好。

◎反方:

如果你生产的食品某些成分的原料是转基因作物,你会不知道?标注一下有多大成本?至于检测也不是那回事。监管机构可以通过抽样检测来确认商家有没有在标注上作假,检测成本占生产成本的比例是微不足道的。

(《南方周末。第一争议》2016﹣07﹣25)

(1)转基因食品该强制标识你吗?这一争议是由什么新闻事件引起的?正反双方从哪三个方面展开辩论?请简要概括,完成提纲,不要求字数一致。

(2)选出下列表述与材料相符的一项

A.正方认为,一般来说,传统育种方法杂交出来的作物的基因信息是没法辨别的。而转基因作物的基因信息是可以确切知道的。

B.反方认为转基因,就是一个物种的基因在自然演化下自行转到另一个物种的基因组上。

C.正方认为转基因农业改名,精准农业,能消除公众对转基因食品的疑虑。

D.反方认为强制标是不会抬高转基因食品的价格。

(3)辩论需要一定的语言技巧,以下面句子为例,分析双方多次使用反问的表达效果。

在这个意义上,转基因食品与传统食品真的实质等同,一样安全吗?

(4)结合上面辩论中的相关言论,分析产生下面试验结果的原因。

|

美国科斯坦尼格罗教授用实质相同的苹果对消费者进行了对比试验: 【试验一】在标识非转基因的苹果和无标识的苹果中人命,愿意多付38.6%的钱购买非转基因苹果。 【试验二】在强制标识转基因的苹果和无标识的苹果中人们愿意多付94.2%的钱购买无标识苹果。 |

阅读《吃莲花的》,完成下列各题。

吃莲花的

老舍

今年我种了两盆白莲。盆是由北平搜寻来的,里外包着绿苔,至少有五六十岁。泥是由黄河拉来的。水用趵突泉的。只是藕差点事,吃剩下来的菜藕。好盆好泥好水敢情有妙用,菜藕也不好意思了,长吧,开花吧,不然太对不起人!居然,拔了梗,放了叶,而且开了花。一盆里七八朵,白的!只有两朵,瓣尖上有点红,我细细的用檀香粉给涂了涂,于是全白。作诗吧,除了作诗还有什么办法?专说“亭亭玉立”这四个字就被我用了七十五次,请想我作了多少首诗吧!

这且不提。好几天了,天天门口卖菜的带着几把儿白莲。最初,我心里很难过。好好的莲花和茄子冬瓜放在一块,真!继而一想,若有所悟。啊,济南名士多,不能自己“种”莲,还不“买”些用古瓶清水养起来,放在书斋?是的,一定是这样。

这且不提。友人约游大明湖,“去买点莲花来!”他说。“何必去买,我的两盆还不可观?”我有点不痛快,心里说:“我自种的难道比不上湖里的?真!”况且,天这么热,游湖更受罪,不如在家里,煮点毛豆角,喝点莲花白,作两首诗,以自种白莲为题,岂不雅妙?友人看着那两盆花,点了点头。我心里不用提多么痛快了;友人也很雅哟!除了作新诗向来不肯用这“哟”,可是此刻非用不可了!我忙着吩咐家中煮毛豆角,看看能买到鲜核桃不。然后到书房去找我的诗稿。友人静立花前,欣赏着哟!

这且不提。及至我从书房回来一看,盆中的花全在友人手里握着呢,只剩下两朵快要开败的还在原地未动。我似乎忽然中了暑,天旋地转,说不出话。友人可是很高兴。他说:“这几朵也对付了,不必到湖中买去了。其实门口卖菜的也有,不过没有湖上的新鲜便宜。你这些不很嫩了,还能对付。”他一边说着,一边奔了厨房。“老田,”他叫着我的总管事兼厨子:“把这用好香油炸炸。外边的老瓣不要,炸里边那嫩的。”老田是我由北平请来的,和我一样不懂济南的典故,他以为香油炸莲瓣是什么偏方呢。“这治什么病,烫伤?”他问。友人笑了。“治烫伤?吃!美极了!没看见菜桃子上一把一把儿的卖吗?”

这且不提。还提什么呢,诗稿全烧了,所以不能附录在这里。

(载一九三三年八月十六日《论语》第二十三期)

(1)“我”对“吃莲花”持怎样的态度?请综合文章分析。

(2)读文中的划线句,回答括号里的问题。

①专说“亭亭玉立”四个字就被我用了七十五次,请想我作了多少首诗吧!(请结合加点词分析这个句子)

②我自种的难道比不上湖里的?真!(“真”蕴含了“我”怎样的情感?请结合语境分析)

(3)“这且不提”这个句子在文中反复出现,有何作用?请简要分析。

(4)“我”对友人的言行有多次误读,试以其中一次为例,简要写出友人的本意和“我”的理解,并探究误读的原因。

300 亿件快递的背后

外包装塑料袋、纸箱、填充物、商品自带包装……当一件快递送到手上时,网购者照例要拆开这些“厚重”的包装,一样都不会少。一位网店商家曾吐露心声,虽然这样的包装费钱、费力,但为了商品的运输安全,在包装上我们不敢怠慢,而且还得“宁多勿少”。尤其是当下生鲜、家具等种类的物品都已经进入了消费者的网络购物车,商家对这些易碎易坏物品更是加倍包装,有时包装物重量甚至远超商品本身。

而相关数据表明,2016 年我国 快递业务量已达 313.5 亿件。下图是《中国快递领域绿色包装发展现状及趋势报告》(国家邮政局2016 年 10 月发布)中的统计数据。

如果按照每件快递需要 0.2 公斤包装材料估算,2016 年全年新增的快递包装垃圾重达 600 多万吨。空气囊、塑料袋等包装物,其主要原料为聚氯乙烯,这一物质埋在土里,需要上百年才能 降解。每吨废纸能回炉生产 0.8 吨再生好纸,如果纸箱用一次就扔掉,那么 1 吨纸箱回收后只能再生产 0.8 吨新纸箱,产生的0.2 吨缺口,只能依靠伐木来补充。同时在生产过程中,还要消耗煤、电等能源,对水、大气等环境造成新的污染。

然而,面对如此天量的快递包装物,目前除对快递运单的保管、存放与回收(销毁)有明确规定外,针对快递包装的其他部分均没有统一规定要求,任由企业或消费者自行处理。

绿色包装成本相对较高是一大掣肘。“我相信绿色、环保的材料,是每一家物流公司都希望去 做的。但是,无法回避的现实问题是成本。”菜鸟网络 CEO 童文红说,“我们做过分析,一只不可 降解的塑料袋是 8 分钱,一只可降解的塑料袋价格是它的 4 至 5 倍。谁来为这些环保材料埋单?”

目前胶带、包装箱、编织袋等七大类包装物的回收与再利用情况并不理想。2016 年 12 月 23日,记者在成都对消费者进行了随机采访。

“撕下来的透明胶带一点用处也没有,塑料包装袋也特别脏,不赶紧扔掉,难道还要留着?”刚拿了快递的小张说,只要是小件包裹,他都是上楼前就撕开包装,把包装扔掉。

另一名网购者小李则表示,如果包装的纸箱干净完整,一般会用来装东西,但塑料包装、填充物和透明胶带,就直接扔了。“如果在家里,爸妈会把废纸箱攒起来卖掉,但我们这代人没这习惯,肯定就扔了。”这两位受访者对快递包装的处理方式,代表着绝大部分人的行为习惯。

问题的解决需要消费者、电商商家、包装企业等全产业链上各主体共同努力。对于消费者来说,首先,_______;其次,_______;第三,_______. 对于电商商家而言,则需要在源头做好适度包装,并尽可能使用可回收、容易分解或能重复使用的包装材料。据半月谈记者了解,有一家卖母婴产品的网店为获得买家“包装严密”的好评,每个月使用近万米的胶带包装。减少快递垃圾,是电商必须履行的社会责任。

对于包装企业来说,必须要守住诚信经营的底线。如今一些外包装存在有毒有害物质超标的问题。“毒害料”用于快递包装后再进入回收,只可能导致恶性循环。

(节选自《半月谈》2017 年第 2 期,有改动。作者张璇 吴帅帅)

(1)下列对文本的理解,正确的一项是

A.国家邮政局 2016 年 10 月发布的“2015 年全国快递业包装物大数据”,主要说明我国快递业发 展迅猛,获利巨大。

B.加点的“掣肘”一词,在文中是指绿色包装成本相对较高,阻碍了快递公司对绿色、环保的包装材料的使用。

C.目前包装物的回收与再利用情况并不理想,是因为产业链上各主体如政府部门、电商商家、包装企业等都存在问题。

D.文章举卖母婴产品的网店这个例子,是为了说明商家虽生意繁忙,但仍为消费者着想,诚实经营,严密包装。

(2)文本信息推断文中空缺处省略的内容,并用简洁的语言补写出来。(60 字左右)

(3)文章取题为“300 亿件快递的背后”是想要告诉我们什么?请结合全文进行探究。

搭车记

小时候,黎鸣最大的愿望就是当一名警察。每当在电影里看到警察说“我是警察”时,他觉得忒威风。几年后,他终于实现了自己的夙愿,分到市公安局当了一名警察。

黎鸣家在两百里之外的农村。回家时,先从市长途汽车站坐车到县长途汽车站,然后再坐通乡镇的公共汽车,到镇上下了车,再步行三公里才到家。从市内到县里,车十分钟一趟,很方便,但从县里到镇上,就比较麻烦了,有时,两个小时也发不了一趟车。

黎鸣开始试着搭车,是在上班一年之后。这一天,他站在回家的路口,学着港台片上警察的样子,拦住一辆面包车,然后出示了警官证说,我是警察,想搭你的车。司机打量了一下他全身的警服,并没看他的证件,就痛快地说,上来吧。

上车后,通过交谈,才知道司机是黎鸣家所在的镇街上的,在镇政府旁边开了一家饭馆,每隔几天开车去县城买一次菜。到了镇上后,司机主动说,你离家还远,我送你吧。从镇上到村里三公里的路程,步行需要半个小时,而坐车,五分钟就到家门口了,省了他以前的步行之苦。

第一次搭车,黎鸣觉出了搭车的好处,方便快捷,省时省力。自此,每次回家,他都在县城搭车,而且每次都能如愿。这更使他感觉到了当警察的优越性。

后来,黎鸣又从市内开始搭车了,从市里搭到县里,再从县里搭到镇上。运气好的时候,还能直接从市里搭到镇上。他搭的每一辆车,几乎无一例外地都把他送到家门口。

黎鸣对工作也很努力,几年后,被提拔为户政科副科长。秋天的一个周六上午,黎鸣又站到了作为交通枢纽的路边上,想搭车回家。一辆黑色的轿车缓缓驶过来,他招了招手,轿车在他面前停下了。车停下后,黎鸣才看清,

这是一辆 2.8 排量的“奥迪A6”。他迟疑地放下了手,因为坐这种车的,不是领导,就是大老板,他以前可从不搭这么高档的车。车窗玻璃缓缓下降,司机探出头问他,有事吗?

黎鸣说,我……想搭个车。这是他搭车以来第一次说得这么迟疑。去哪里?黎鸣说出了他所在的那个县那个镇的名称。 司机说,我这车去省城,不顺路。 好好!那你快走吧!黎鸣竟然有了一种如释重负的感觉。这时,从车内传出一个浑厚的男人的声音,上来吧,搭一段也行呀。

黎鸣一想,去省城虽然不顺路,但从最近的路段下车,离他所在的镇也只有十几公里了,应该能搭到车。就拉开车门上了车。

后排坐着一个五十多岁的男人,微胖,两个鬓角已经泛白。

男人主动问,小伙子,在哪工作呀?

黎鸣掏出警官证,递给男人说,我在市公安局,这是我的证件。

男人看了看他的证件,还给了他。

静了片刻,男人又问,小伙子,经常回家吗?黎鸣说,每周都回。

经常搭车?黎鸣点了点头。

那,你为什么不坐客车呢?黎鸣说,要倒好几次车,不方便。

你每周都回家干什么?

看我的母亲。

你母亲一个人在家?

是的。

那为什么不接来一起住?

那得等分了房子,我现在还住着集体宿舍。

男人再也没有说话。

到了该停车的时候,男人说,别停了,还有时间,把他送回家。黎鸣说,这怎么好意思?男人说,这有什么?举手之劳。

一直到了黎鸣的家门口,黎鸣下了车,对男人说,真的谢谢您了!

男人说,这是应该的,你是为人民服务的,我是为你服务的。

这句话把黎鸣扔进了雾谷。但很快,黎鸣就把这件事情忘掉了。

一天早上,刚上班,局长一个电话把黎鸣召到办公室。

局长问,你是不是搭过省 公安厅马厅长的车?

黎鸣愣了一下后,马上明白过来,感觉要大祸临头了。因为,根据纪律,非公务行为,是不允许利用职务之便随便搭车的。

一瞬间,他的汗就下来了。他胆怯地看着局长问,我……我是不是……给你惹麻烦了?

局长“哼”了一声说,瞧你这点儿胆,搭车时的胆儿哪去了?

他羞愧地低下了头。

好了,没什么事。局长拍了拍他的肩膀说,马厅长是和我一起开会时顺便提起的,他表扬了你,说你孝顺,每周两天的休班时间都不去休闲娱乐,而跑到农村去看望你的母亲,现在的年轻人,很少有这样的了……

从此,黎鸣再也没有搭过车。

(选自小小说集《玉米的馨香》,有删改。作者邢庆杰)

○小说●情节梳理

(1)小说具体描述了黎鸣两次搭车的情形,请阅读全文,完成下面表格内容。

|

搭车经过 |

心理变化 |

|

|

第一次 |

黎鸣工作一年后,学港台片上警察 的样子,在县里回家路口搭车,面包车 司机将其送到了家门口。 |

姑且试试﹣① |

|

第二次 |

② |

迟疑﹣如释重负﹣疑惑不解 |

○小说●语言品味

(2)结合语境,品读下面语句,回答括号中的问题。

①司机打量了一下他全身的警服,并没看他的证件,就痛快地说,上来吧。(句中加点的词语有何表达效果?)

②男人说,这是应该的,你是为人民服务的,我是为你服务的。(这句话有何意味?)

○小说●写法探究

(3)小说详细描述了黎鸣第一次搭车的情景,这样写有何作用?

○小说●内容评价

(4)文中马厅长、公安局长没有对黎鸣的违纪行为进行严肃处理。你是否认同他们的做法?请结合文本和生活经验,陈述观点和理由。

(二)阅读图表,完成下列各题。

(1)下列对图表数据及相关文字的分析与推断不合理的一项是

A.微信有声推送已经称为最主要的听书方式。

B.超四成的国民认为自己的阅读数量不够多、

C.0﹣8周岁儿童家长,大部分有陪读行为。

D.未成年人图书阅读量2016年多于2015年。

(2)分析《国民综合阅读率和手机阅读增长率》《国民倾向的阅读形式》及相关数据,可以得出哪些结论?

(3)《现代汉语词典》对“阅读”的解释是“看(书报等)并领会其内容”,从图表信息看。“阅读”的词义可以有什么变化?

(4)有人说:“纸媒的没落已成定局,没有人可以力挽狂澜。”你赞同这种说法吗?结合你对图表的分析,联系自己的生活经验,阐述你的观点和理由。