阅读材料,完成下列要求:

材料:

下图是由厉以宁主编、1991年出版的《走向繁荣的战略选择》的部分目录,该书的主题探讨中国经济体制改革的发展方向。

目录

第一章 经济改革战略探讨--------------------------孟晓苏

第二章 企业改革——经济改革的主线-----------厉以宁

第三章 从企业承包制向股份制的转变-----------厉以宁

第四章 国有资产的管理-----------------------------厉以宁

第五章 企业集团发展途-----------------------------李源朝

第六章 以增加科技投入的方式促进市场繁荣--厉以宁

第七章 --------------------------------------------------李克强

第八章 ---------------------------------------------------厉以宁

结束语:-----------------------------------------------------厉以宁

根据材料并结合所学知识,对该目录续写一条建议目录,并说明理由。(所提建议及理由需观点正确,符合历史事实。)

随着社会的发展,近代工业经济逐渐取代了传统的农耕经济并随时代的变化而逐渐调整。请回答:

(1)春秋战国时期我国个体小农经济形成。简要指出古代中国社会推动小农经济发展有哪些有利因素?

(2)18世纪末工厂作为一种新的生产组织形式首先出现在英国。结合史实说明英国工厂制出现在社会制度、动力资源和生产条件方面有哪些有利因素?

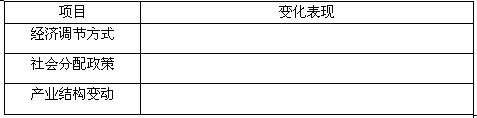

(3)第二次世界大战后资本主义国家经济出现了许多新的变化,请填写下表。

(4)指出20世纪90年代出现的“新经济”的含义。

(16分)阅读下列材料,回答相关问题

材料一……环顾当时的世界,法国正处于君主专制的鼎盛时期;……大清王朝268年的江山才刚刚坐了44年。但是英国,这个地处边缘的小国,却在历史性的转变中抢了先机,已经率先到达了现代文明的入口处,即将一步步健地走向世界的中心。在下两个世纪里,它将傲视全球。

——《大国崛起》之“走 向现代(英国)”

向现代(英国)”

(1)根据材料一和所学知识,概括说明17—18世纪的英国在政治、经济和科技方面是如何在“历史性的转变中抢了先机”?(6分)

材料二 19世纪下半叶,在理论科学和应用科学两方面.德国突飞猛进,相继超过了法英。据科学史专家统计,从1850年之1890年的50年间,理论科学和应用科学上的重大成果数目,英国占106项,法国占65项,美国占33项,而德国占202项,一直持续到20世纪前半期。美国的理论科学方面不太出色,科学的发展偏重于实用方面,急于解决实际问题,因而鼓励发明,这使它在19世纪末积累了世界上最丰富的技术发明。

——吴国盛《科学的历 程》

程》

材料三美国崛起于19世纪后半期到20世纪上半期。以1898年美西战争为界标,在此前50年美国集中解决国内的统一和制度问题,并且在经济总量上接近于头号强国英国;在此后50年美国越来越深地卷入两洋战略,并开始主导国际体系的建设 。德、日的非和平崛起模式中最关键的是毫无节制地挑战现存霸权和国际体系,以军事扩张来解决经济资源的短缺,以及在制度和文化因素中的扩张特征。最终导致其崛起进程的中断和失败。美国在崛起过程中,没有成为英国霸权机器殖民体系的直接挑战者,在两次大战中都成为英国的主要盟国。美国不是推翻英国的全球霸主地位,而是在英国霸权自然衰落的过程中逐步取而代之。

。德、日的非和平崛起模式中最关键的是毫无节制地挑战现存霸权和国际体系,以军事扩张来解决经济资源的短缺,以及在制度和文化因素中的扩张特征。最终导致其崛起进程的中断和失败。美国在崛起过程中,没有成为英国霸权机器殖民体系的直接挑战者,在两次大战中都成为英国的主要盟国。美国不是推翻英国的全球霸主地位,而是在英国霸权自然衰落的过程中逐步取而代之。

——黄仁伟《大国兴衰的历史比较》

(2)根据材料二、三,分析、比较美国与德国崛起进程中的异同点。 (8分)

材料四“三十年沧桑巨变,三十年光辉历程铸就了一个民族百年梦想,谱写了许多可歌可泣的历史画卷……在上个世纪70年代中后期经济全球化刚刚起步之时,中国开始……;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国……本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国……。在近三十年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

(3)根据材料四并结合所学知识说明,三十年来中国是怎样踩着历史节奏。全面融入全球化潮流的?(2分)

(12分)阅读下列材料:

材料一:本世纪60年代美国向北大西洋公约组织提出建立“多边核力量”的计划,该计划规定:此约拥有核武器的美、英、法三国把各自的核军事力量都交给北约军事委员会统一指挥。上述计划遭到法国强烈反对而未能实现。法国不顾美国阻挠,建立了不受北约指挥的独立核力量。

材料二:1958年以法国、西德为首成立了包括西欧6国参加的欧洲共同体组织(简称欧共体)。70年代又有英国等西欧4国加入。扩大后的欧共体国民生产总值超过了美国,经济增长率也超过了美国。欧共体在60年代主要致力于“经济一体化”,统一各国的关税、财政政策,70年代又加紧实行“政治一体化”,定期召开政府首 脑会议,表示要使欧洲“用一个声音在世界上说话”。

脑会议,表示要使欧洲“用一个声音在世界上说话”。

材料三:1969年,尼克松任美国总统后声称:同西欧的关系是“美国对外政策的基石”,坚决拒绝了国内一部分人从欧洲撤军的建议,还把越南战争后从亚洲撤出的军队调往欧洲。尼克松还声称:美国继续对西欧施加“支配性影响”,就会“自取失败”;美国应调整同西欧国家的关系,同西欧国家“加强磋商”,“建立新的伙伴关系”。

以上均摘自《世界近现代史参考资料》

请回答

①材料一中美国提出把美英法三国的核军事力量都交给北约统一指挥的目的是什么?并说明理由。

②结合材料一、二,说明本世纪60、70年代西欧国家同美国关系发生的变化及变化的主要原因。

③结合 材料二、三,分析尼克松政府为什么要加强在西欧的军事力量。

材料二、三,分析尼克松政府为什么要加强在西欧的军事力量。

(12分)阅读下列材料

材料一:罗斯福新政从一开始就遭到一部分资本家的反对,他们嫌罗斯福太迁就工人,加重了垄断资本家的商税,报纸上连篇咒骂罗斯福是“向富人敲竹杠”。说罗斯福天天都吃“烤百万富翁”。在关于《社会保障法》的听证会上,有人高喊:“这个法案是从《共产党宣言》第18页逐字逐句抄来的”。胡佛在《国家工业复兴法》通过之后对政府干预经济生活的规定也感慨说:“这简直是法西斯。”

——《世界现代史》

材料二:“总统先生”,一位年轻记者曾经问罗斯福,“你是共产党吗?”“不是”。“你是资本主义者吗?”“不是”。这位记者对于罗斯福拒不承认属于哪种常规的意识形态感到困惑,最后问道:“那你的哲学是什么?” “哲学?”有点迷惑不解的总统回答说:“哲学?我是基督教徒,是民主党人——如此而已”。

——《罗斯福正传》

请回答:

①结合所学知识,举出罗斯福“太迁就工人”的实例,并指出其目的。

②材料一中对新政的评价是否抓住了问题的实质?为什么?

③材料二中记者问罗斯福是否是共产党的原因是什么?这种判断有什么错误?

④据材料二指出罗斯福回答中的矛盾之处

阅读下列材料

材料一梭伦改革和商鞅变法是古代东西方比较典型的改革。

不再以出身而是以财产的数量来划分公民的等级。……不同等级的人侧待遇有所不同。……公民大会选举或罢免一切公职人员,决定宣战等一切国家大事。奖励外国技工迁居雅典,以携眷移民给予公民权;……鼓励橄榄油出口。

设立20个等级的军功爵制度……没有军功的国君亲属不再拥有世袭的爵位。立有军功的平民,按其功劳的大小授予官爵。……全国划为41县,县级官吏通由国君任免,邻取国家的俸禄,可以随时任免调职。……凡从事“本业“者……免除本身的徭役;而追逐“末业”者……入官府为奴。

材料二现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换。现代化用工业生产力取代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变。……现代化的第一步是在政治领域首先迈出的……政治条件的成就给经济发展创造了前提,工业革命就是在这种背景下启动的。……它迟早要使人们认识到:只有接受变革,才有可能生存。……从19世纪中叶开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进。

——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》

材料三什么力量迫使他们搞改革呢?这就是把俄国拖上资本主义道路的经济发展的力量。地主、农奴主不能阻挠俄国同欧洲商品交易的增长,不能保持住旧的崩溃的经济形态。如克里木(克里米亚)战争显示出农奴制俄国的腐败和无能。解放以前,农民的“叛乱”每十年都要高涨一次。这使头号大地主亚历山大二世不得不承认,从上面解放比等待从下面推翻要好些。

——列宁《“农民改革”和无产阶级农民革命》

材料四过去的西洋文明是外国人引进的,从今以后,我们日本人要用自己的手将西洋文明带入国内。东西方人民风俗不同,思想自相悬殊,各国相沿的习惯历数千百年之久,纵使利害十分明白,也不该骤然强搬硬套。

——《日本政治史》

请回答:

(1)依据材料一,概括梭伦改革和商鞅变法两次改革内容的共同之处。两者改革对于各自的政治带来体制带来怎样的影响?

(2) 依据材料二,概括“现代化”的基本含义。(不得摘抄原文)(1分)

(3)依据材料三、四,指出两国解决社会危机的方式有何不同?

(4)材料四中,日本没有“骤然强搬硬套”,在改革中也保留了所谓的“民族传统”,请举例说明。