阅读下列材料:

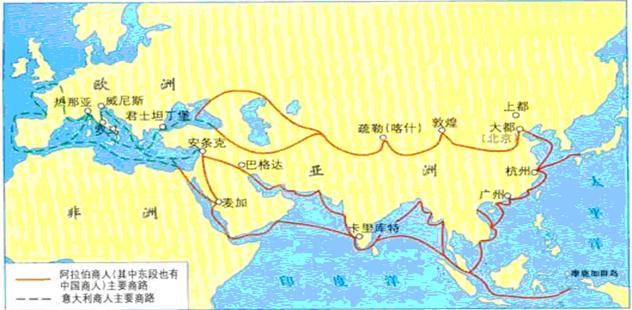

材料一 14世纪前后欧亚主要商路

材料二 哥伦布说:“黄金是一切商品中最宝贵的,黄金是财富,谁占有了黄金,就能获得他在世上所有的一切。”

材料三 位于西班牙的哥伦布纪念碑,上有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字。2007年10月拉美各地印第安人游行示威,要求将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”,他们把哥伦布塑像披上塑料外套,要求世界重新评价哥伦布。

材料四 古代史上有过许许多多的战争和征服,这些无疑是突破相互孤立隔绝的重大事件。但横贯亚欧大陆丝绸古道上的商队来往,联系太平洋西海岸印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。

——《世界·古代史编》总序

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,中国的罗盘针、造纸术等都是通过其中的一条陆上商路辗转运到欧洲的,请问这条商路的名称是什么?它的开辟和古代中国的一位历史名人有关,他是谁?

(2)材料二表明,哥伦布航海的动机是什么?依据材料四和相关知识回答,在新航路开辟的过程中,哥伦布做出了什么贡献?

(3)材料三表明,在如何评价哥伦布的问题上,欧洲人和美洲印第安人持怎样不同的观点?试谈谈导致不同观点的原因。

(4)材料四中对古代的征服和扩张战争是怎样评价的?试以古罗马帝国的征服战争为例,谈谈你的看法。

(5)古代世界各地文化的交流方式除了暴力冲突之外,更主要的是依靠什么方式进行的?试举例说明。

请按要求列出中国近代三个不平等条约的名称:

(1)使中国开始沦为半殖民地半封建社会——

(2)使中国半殖民地化程度大大加深——

(3)使中国完全沦为半殖民地半封建社会——

一座城市,一段记忆,诉说着一个时代的故事。阅读下列材料,回答问题:

材料一东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢。

——(宋)柳永《望海潮》

材料二见表

《申报》就上海租界公园问题发表文章的统计表(部分)

| 文章标题 |

刊载时间 |

| 请弛国禁 |

1878年6月21日 |

| 论华商函致工部局请准华人得共游公家花园事 |

1885年12月8日 |

| 不准华人入内之上海公园(图) |

1909年1月27日 |

| 公园拒绝华人入内之公道谈 |

1922年10月8日 |

| 华人游公园须先领执照 |

1926年8月18日 |

| 冯炳南为开放公园问题意见 |

1928年4月18日 |

| 租界公园昨日开放 |

1928年6月2日 |

(来源:苏智良《上海:城市变迁、文明演进与现代性》)

材料三中国社会科学院发布2015年城市竞争力蓝皮书《中国城下竟争力报告NO.13之巨手:托起城市中国新版图》。蓝皮书指出最具综合竞争力城市的排名依次是深圳、香港、上海……专家解释说,深圳是全国城市中单位面积经济产出最高、创新能力最强的。除经济发展外,深圳亦能兼顾环保。香港经济竞争力整体强健,但“守成有余,创新不足”。

——央广网北京2015年5月15日报道

(1)阅读材料一回答:材料是采用哪一种文学形式来描述杭州的?概括宋代杭州的繁华主要表现在哪些方面?

(2)依据材料二,指出上海租界公园问题的焦点是什么?结合所学知识,说明上海租界公园问题产生的历史根源。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出深圳崛起的契机是什么?分析深圳成为最具综合竞争力城市的原因有哪些?

(4)综合上述材料,以历史眼光去审视城市的变迁,你认为如何让城市发展得更美好?

(年重庆卷)文明是指人类一切物质文化和精神文化成就的总和。人类在其漫长的历史长河中,创造和发展了多姿多彩的文明。请回答:

(1)中华文明源远流长,在很大程度上归功于汉字的悠久历史和绵延不绝。迄今为止,我国有文字可考的历史是从哪一朝代开始的?

(2)有学者评价说,现代西方文明以爱因斯坦的相对论为基础,请具体说明爱因斯坦提出相对论的重大意义?

(3)苏联的社会主义文明在世界上产生了重大影响。1921年,为建设社会主义国家,列宁领导布尔什维克党在经济上进行了怎样的探索?

(4)中华文明是在中国大地上产生的文明,也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明,请结合汉朝的历史,举例说明中华文明和其他文明的交流。你从中得到了什么启示?

历史学习要掌握一些基本方法。结合所学知识,回答问题。

(1)历史叙述是指对历史人物的经历、历史事件的概况或发展过程的直接描述 。请简要叙述英国资产阶级革命的曲折历程。

(2)历史评价是从某个角度对历史上的人物或者事件进行评价。请对第二次世界大战前英、法两国推行的绥靖政策进行简要评价。

(3)历史解释是将零散而混乱的过去信息整理成有条理的历史知识,探讨因果关系是其重要形式 。请在下表中任选三个关键词,提炼一个主题,并运用这三个关键词对该主题进行简要解释。(要求:主题明确,语言简洁,解释要体现关键词之间的因果关系)

| 珍妮机 |

爱因斯坦 |

瓦特 |

| 核电站 |

火车机车 |

原子能 |

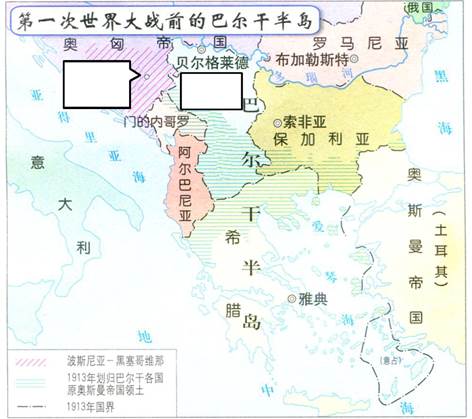

(年重庆卷)观察下图,请将下列国家和城市的英文字母代号填入答题卡图中对应的方框内。(2分)

A.点燃第一次世界大战导火线的发生地:萨拉热窝

B.奥匈帝国宣战的第一个国家:塞尔维亚