中共十八大报告把生态文明建设放在突出地位,提出“我们一定要更加自觉地珍爱自然,更加积极地保护生态,努力走向社会主义生态文明新时代”。建设生态文明,需借鉴历史经验教训。阅读材料,回答问题。

材料一 工业化时期,英国城市环境问题主要表现为:极其恶劣的居住环境,不容忽视的大气污染,日益严峻的河流污染,这些对英国社会造成持久而深远的危害。城市环境问题的产生,除了受工业化时期的技术制约以外,还与当时人们对环境污染的漠视态度以及“自由放任”的工业化模式有关。

——刘金源《工业化时期英国城市环境问题及其成因》

材料二 1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。工人阶级提出了改善自己生活条件的要求,并将此作为自己的基本权利。值得注意的是,在工人阶级的这些要求中,实际上也包括改善公共卫生条件、消除环境污染等内容……。英国公共卫生体系的创立者查德威克,在1842年发表了调查报告《英国劳动人口卫生状况》,用大量事实说明了环境污染造成的疾病流行,并提出了一系列对策。他们锲而不舍的努力,换来了环境的改善,使人们重新获得享有良好环境的权利。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

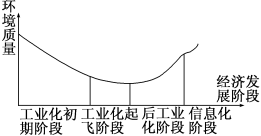

材料三 下图显示了工业化以来世界经济发展与环境质量之间的关系。

注:从18世纪后期到19世纪末,是工业化初期阶段;从19世纪末到20世纪中期,是工业化起飞阶段;从20世纪中期到20世纪末,是以高技术产业为主的后工业化阶段;20世纪末至今,是信息化阶段。

(1)英国在工业化时期出现了严重的城市环境问题,据材料一分析其出现的原因。(6分)

(2)据材料二,概括英国治理生态环境的措施。(4分)

(3)据材料三,说明工业化以来环境质量变化的趋势,并分析造成这一变化趋势的原因。(8分)

(4)综合上述材料,在城市发展和环境保护方面对当今中国有何启示?(2分)

历史上重大改革回眸

材料第二次世界大战后美国主导的盟国军事占领当局推动日本进行改革,其主要指令和内容如下:

| 人权指令 |

释放政治犯;废除治安维持会;修改宪法 |

| 社会改革指令 |

解放妇女;支持工人运动;教育自由化.民主化;废 除压制性制度;经济机构民主化 |

| 经济改革指令 |

将财阀企业分割;限制地主对土地的占有 |

| 神道指令 |

国家与神道分离 |

| 开出公职指令 |

禁止旧议员参与选举 |

——摘编自《东亚三国的近现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出战后日本改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明美国推动日本改革的目的。

阅读下列材料

材料一(中国明清时期)“皇帝既是最高立法者,又是最高行政长官和最高司法者,使皇帝的决策具有个人独断和随意性的特点,又使大小官吏只能唯上是从,助长了官场的因循守旧之风。”“官吏们因循苟且,阿谀逢迎,百务废弛,效率极低,钱粮亏空,讼案山积。”

——摘自教科书和戴逸:《简明清史》

材料二“《权利法案》以明确的法律条文,限制国王的权力,保证议会的权力。”“英国的行政权由内阁行使,对议会负责;司法权由议会上院行使;立法权在议会下院。”

——摘自人教版高中历史必修1教科书和《历史研究与资源丛书》

材料三美国总统可提名大法官,可否决国会的法律;美国国会可弹劾总统,总统提名大法官须经参议院批准;美国最高法院可宣布总统法令违宪,可宣布国会通过法律违宪无效。

材料四众议院应由各州人民每两年选举一次之议员组成……众议院人数应按联邦所辖各州的人口数目比例分配。参议院由州议会选举两名参议员组成之,参议员的任期为六年,每两年改选三分之一。

材料五本宪法及本宪法所制定之合众国法律……皆为全国之最高法律;每个州的法官都应受其约束,任何一州宪法或法律中的任何内容与之抵触时,均不得有违这一规定。州政府的官员由各州自行选举产生,联邦政府无权任命州长或州级官员。

——材料三.四.五摘编自《1787年美国宪法》

请回答:

(1)根据材料一.二,指出两国君主的主要差异,并说明两国分别实行的是何种政治体制?

(2)根据材料四,分析这些规定实现了哪些平衡?

(3)与材料一相比,材料三.五中所反映的美国政治制度有哪些优越性?

(4)根据材料三.四.五,指出1787年美国宪法的原则。

书籍承载文化,传播知识,是人类的精神食粮和社会进步的阶梯。阅读材料,回答问题。

材料一为学者,必有初。小学终,至四书。论语者,二十篇。群弟子,记善言。

孟子者,七篇止。讲道德,说仁义。作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。

作大学,乃曾子。自修齐,至平治。孝经通,四书熟。如六经,始可读。

诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。

——《三字经》

(1)材料涉及了儒家的哪些主要思想?承载这些思想的儒家经典在历史上发挥了怎样的积极作用?

材料二若是我们要指定中世纪科学终结是哪一年,我们就推举1543年,那年根据实验方法而确立的两本基本的近代著作出世了,一本是维萨留斯所著《人体结构》,一本是哥白尼所著《天体运行之道路》。

——桑戴克《世界文化史》

(2)上述两本著作对“人体”和“天体”的研究,反映出当时在思想和科学领域出现了哪些新的变化?

材料三表3梁启超《西学书目表》(1896年)

| 上卷:“西学”诸书 |

算学.重学.电学.化学.声学.光学.地学.全体学.动植物学.医学.图学 |

| 中卷:“西政” |

诸史志.官制.学制.法律.农政.矿政.工政.商政.兵政.船政 |

| 下卷:杂类之书 |

游记.报章.格致 |

--据黄爱平等《西学与清代文化》

(3)据材料并结合所学知识,说明“上卷”诸书的传播对近代中国社会发展的积极影响。

“中卷”诸书的翻译出版反映出当时“西学东渐”有何新的发展?

目前,社会生活史日益成为历史研究的一种取向。一位学者对中国的一个村庄进行了长期的跟踪研究,为我们揭示了私人生活与社会变迁之间的深层联系。

材料一下岬村家庭结构变迁示意图

问题1:材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化 ?

材料二上世纪60.70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车.缝纫机.手表.收音机等老“四大件”转变为电视机.录音机.洗衣机.摩托车等新“四大件”。

问题2:从材料二来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的

体制性原因及其过程。

材料三从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间

的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

问题3:为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

阅读下列材料,回答问题:

【材料一】 (唐朝)长安中,(苏寰)累迁扬州大都督府长史。扬州地当冲要,多富商大贾,珠催珍怪之产,前长史张潜、于辩机皆致之数万……

——《旧唐书》卷88

【材料二】 (唐朝大历)十四年七月,令王公百官及天下长吏,无得与人争利,先于扬州置肆贸易者,罢之。先是,诸道节度观察使以广陵(扬州)当南北大冲,百货所集,多以军储货贩,列置邸肆,名托军用,实私期利。

——《唐会要》卷86

【材料三】唐设盐铁转运使在扬州,尽斡(掌管)利权,判官多至数十人,商贾如织。故谚称“扬一益二”,谓天下之盛,扬为一而蜀次之也。……张祜诗云:“十里长街市并连,月明桥上看神仙。人生只合扬州死,禅智山光好墓田。”

——(宋)洪迈《容斋随笔》卷9

【材料四】宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),用于从遥远的外地购买商品。随后私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现钞。1023年政府收购了最有名的一家钱庄,票据首次兑换成由政府担保的纸币。

农业和手工业的分工需要同样发达的经济组织。宋朝时的中国已经有了一些经纪人,奔走于地方市场与中央市场之问。宋朝人精通批发和零售的概念,……己经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务。

──(美)查尔斯·默里《文明的解析》

(1)概括出前三则材料中表明唐代扬州经济繁荣的信息。

(2)根据材料分析唐代扬州经济繁荣的原因。

(3)据材料四指出,宋代出现了哪些近代经济因素?出现这些因素的主要原因是什么?