东西方文明交流源远流长,文明交汇与撞击之际,人们经常从器物、制度、文化心理层面理解文明之间的相互影响。

材料一 弗朗西斯•培根说:造纸与印刷术、火药、指南针这三项发明对于彻底改造近代世界并使之与古代及中世纪划分开来,比任何宗教、任何占星术的影响或任何征服者的成功所起的作用都更大。

伏尔泰认为中国的竞争性考试,使官吏地位人人皆可争取,并非生而有之,欧洲不能与之相比,应加采用。1891年法国制定了文官考试制度,德国也试行文官考试制度……中国历史悠久的监察制度也被18世纪的欧洲人认为是应该仿效的制度。

16世纪以后陆续来华的耶稣会士将中国的《四书》、《五经》带回欧洲并译成拉丁文字,使欧洲人可以直接接触中国的哲学伦理思想。伏尔泰对比欧洲中世纪宗教仇视异端的残酷性,称颂孔子对伦理道德的宣扬,欣赏中国对各种宗教的宽容。莱布尼茨(1646-1716)由于对德意志分裂割据、战乱不止极端厌恶,向往中国的“大一统”的秩序。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 军事上的一败再败之后,特别是甲午战争败在日本之手以后,国土沦丧,王朝统治受到威胁,有识之士深感学习西方文明仅停留在器物层面上不足以自强,必须深入到制度层面上。……辛亥革命……在反封建和反帝国主义方面——一种更深刻的“制度层面”变革上,却表现出无能为力。至于中华文明史上真正融汇世界进步文明中的“第三层面”上的东西(属于“心的层面”,包括价值观念、思维方式、心理素质、道德情操、审美趣味、民族性格、宗教情绪……),则基本上留待1919年五四运动及中国共产党领导的新民主主义革命以后才能逐步地得到解决。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料三 在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。

——李约瑟《中国科学技术史》

请回答:

(1)根据材料一,概括古代中国在器物、制度、文化方面对欧洲产生的影响。(6分)

(2)根据材料二,列举近代中国学习西方停留在“器物”与“制度”层面事件各两例。并结合材料二、三及所学知识,分别分析“中学西传”与“西学东渐”现象的主要原因。(8分)

(3)如何理解中华文明融入世界进步文明中的“第三层面”的起点是五四运动?(3分)

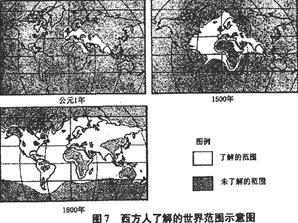

阅读以下材料并回答问题。 材料一

材料一

材料二 1992年是哥伦布航行到美洲500周年,许多国家纷纷举行纪念活动,但也引起美洲印第安人后裔强烈不满。他们打出的一条标语上写着:“你们庆祝的是我们的苦难”。

材料三有人描述20世纪初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,一边喝下午茶,一边打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,并放心地等着这些东西送到自家门口;同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,例如非洲的矿山,或上海的洋行:如果他愿意,他可以利用廉价和合适的交通工具,立即动身去任何国家,在任何地方都能找到舒适的旅馆;他随身携带的金币可以在世界各个地方兑换成当地货币而通行无阻。

请回答:

(1)读图7,指出西方人了解的世界范围发生了什么变化,世界各民族、各地区之间的关系出现了怎样的发展趋势。

(2)结合所学知识,全面评价哥伦布航行到美洲的历史影响。

(3)根据材料二,指出20世纪初各国经 济联系日益密切表现在哪些方面,从中受益的主要是哪些国家。

济联系日益密切表现在哪些方面,从中受益的主要是哪些国家。

阅读下列材料,回答问题:

材料一马克思曾经肯定马基雅维利(1469—1527年)及其后一些近代思想家在国家观上摆脱神学的束缚说,他们“已经用人的眼光来 观察国家了,他们都是

观察国家了,他们都是 从理性和经验中而不是从神学中引出国家的自然规律”。

从理性和经验中而不是从神学中引出国家的自然规律”。

——潘汉典《君主论》译序

材料二必须理解:一位君主,尤其是一位新的君主,不能够实践那些被认为是好人应作的所有事情,因为他要保持国家,常常不得不背信弃义 ,不讲仁慈,悖乎人道,违反神道。

,不讲仁慈,悖乎人道,违反神道。 ——马基雅维利《君主论》

——马基雅维利《君主论》

材料三他(马基雅维利)那些歌颂强者,宣扬暴力的主张,都是围绕着一个中心思想——为了实现统一的意大利这个最高目标,可以不择手段,……不仅如此,透过这些似乎骇人听闻的言论,我们还可以发现他的政治思想中的合理内核,这就是马克思所指出的,马基雅维利使“政治的理论观点摆脱了 道德”,而把“权力”“作为法的基础”。

道德”,而把“权力”“作为法的基础”。

——王锐生《马基雅维利》译序

请回答:

(1)马基雅维利是什么样的历史人物?

(2)马基雅维利所处的那个时代,欧洲正在进行着一场什么思想解放运动?这场运动的核心思想是什么?

(3)根据材料,归纳马基雅维利的主要思想。

(4)根据材料三,结合所学知识,指出马基雅维利的思想代表什么阶级的何种要求?

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题:

材料一1933年6月16日,罗斯福签署了重要的反危机法案,该法案包括三方面内容:一是建立国家复兴管理局。二是由国家举办各种公共工程,减少失业大军。三是适当提高劳工地位,改善劳工待遇。劳工组织有与资方谈判的权利,雇主不得以工人参加何种工会作为雇佣条件,雇主必须规定最高工时和最低工资限额,不得雇佣童工。

―――苗枫林《世界近代史》

(1)材料一中所说的“反危机法案”具体指什么?据材料一归纳该法案包括哪几个方面的内容?(4分)

材料二最终,第二次世界大战挽救了罗斯福和他的新政:战争开设了工厂,创造了工作机会,从而结束了大萧条的噩梦。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)根据材料二并结合所学知识说明第二次世界大战是如何结束美国“大萧条的噩梦”的?

材料三罗斯福清楚地懂得,“私营企业——个人利润经济不应消灭,应当保留。可是,这种经济的营运,并不总是有利于或总是促进普遍福利。因此,只要是必要,这种营运就必须由各州和联邦政府作出努力,加以改进和补充。”

——何顺果《美国史通论》

(3)材料三反映了罗斯福新政的实质是什么?结合所学知识,指出里根和克林顿是如何对“这种运营”进行“改进和补充”并取得理想效果的?

近几年全国各地历史高考主观题中,表格型材料题发展尤为迅速。这类试题特点是:外观简明,隐含信息量大,它能够以表格形式呈现历史事件、历史现象,从不同角度较直观的折射出历史的本质。阅读材料,回答问题:

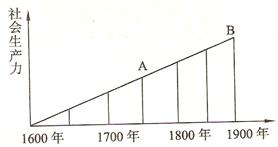

材料一恩格斯说:“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。”下图显示了社会生产力发展与工业发展之间的关系。

请回答:

(1)指出A、B两点对应的历史时期科技革命的名称、主要标志和新工业部门的变化。(6分)

材料二《1913~1937年俄国/苏联工业产值及重要工业产品在欧洲和世界的排名表》

| 年份 项目 |

1913 |

1928 |

1932 |

1937 |

||

| 世界 |

世界 |

世界 |

欧洲 |

世界 |

欧洲 |

|

| 工业生产总产值 |

5 |

5 |

3 |

2 |

2 |

1 |

| 机器制造业 |

4 |

4 |

2 |

1 |

2 |

1 |

| 电力 |

15 |

10 |

7 |

4 |

3 |

2 |

(摘自人民版必修二教材)

(2)从材料二的表格中你可以直接获取的历史信息是什么?(2分)结合所学知识,你认为在排名表的背后反映了苏联经济存在什么结构性的问题?(2分)

材料三1949~1956年,我国工业中各种经济成分的变化情况(不包括手工业)

材料四1996年我国工业总产值中各种经济成分的比例

| 集体经济 |

国有经济 |

混合经济中的公有成分 |

非公有制经济 |

| 40% |

29% |

7% |

24% |

(3)材料三中的三个图表反映了这一时期我国在所有制结构方面发生了什么重大变化?结合新中国的经济政策,分析造成这些重大变化的原因。

(4)材料三与材料二中1956年的图示相比,发生了什么变化?请指出原因。(提示:从公有制经济成分及其它所有制经济形式的比重上归纳。)

20世纪初,中国社会发生了深刻变化,旧的习俗被打破,新的观念逐渐形成,社会风气也在悄然改变。阅读材料,回答问题。

今有南清志士某君,北来游学,此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女子,聘定为室。其主义如下:一要天足,二要通晓中西学术门径,三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗,如有能合以上诸格及自愿出嫁,又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可。——《大公报》1902年6月26日

(1)上述材料反映了当时新妇女观的哪些内容?

(2)这种新妇女观受到了哪种思想影响?列举近代中国在这种思想影响下发生的思想解放运动和反封建革命。