阅读下列材料,回答问题:

材料一 (明朝中后期以来,中华文明进入一个新的历史时期,不少人习惯上也将这个时期称之为中国的文艺复兴或启蒙运动。)清初几位大师所提倡的“经世致用之学”,……能令学者对于二百多年的汉宋门户得一种解放,大胆的独求其是。他们曾痛论八股科举之汩没人才,到这时候读起来觉得句句亲切有味,引起一班人要和这件束缚思想、锢蚀人心的恶制度拼命。他们反抗满洲的壮烈行动和言论,……蓦地把二百年麻木过去的民族意识觉醒转来。总而言之,最近三十年思想界之变迁,最初的原动力,是残明遗献思想之复活。

——摘编自梁启超《中国近三百年学术史》

材料二 五四运动实际是分为两部分的。第一部分是新文化运动,叫五四新文化运动,从1917年蔡元培到北大当校长时就已经开始了。第二部分是1919年5月4日前后的抗议运动。但在我看来,这两个实际上是两回事、两个事件。……新文化运动是一次文化启蒙。……个性解放和自由成为新文化运动的主要基调,大批青年投入其中。……五四运动本身也像各种政治运动一样,充满了爱国激情。……但是这个政治运动中经常是限制别人自由的,道德口号起来了,你不跟着走就是卖国贼。

——摘编自张鸣《重说中国近代史》

材料三 1936年,陈伯达发表《论新启蒙运动》,一方面强调“新启蒙”的重要性和紧迫性,另一方面强调此次运动是对“五四”传统的继承。……希望发扬“五四”自由讨论的传统,把思想文化统一到民族国家的生死存亡这一时代主题上来。1937年5月,亦即纪念“五四”运动十八周年的前后,新启蒙运动进入高潮。

——摘编自启良《20世纪中国思想史》

(1)据材料一归纳“中国的文艺复兴或启蒙运动”产生的社会条件。结合所学知识指出梁启超所说的“残明遗献思想的复活”的核心,并说明19世纪末思想界重视“残明遗献思想的复活”的主要目的。

(2)概括材料二中关于“五四运动”的相关观点。与材料二相比,材料三所描述的“新启蒙运动”的特点发生了怎样的变化?产生了哪些影响?

下列材料反映了我国不同时期的社会景象。结合所学知识回答以下问题:

材料一:

材料二:

史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

材料三:

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了新中国成立初期我国经济发生什么变化?产生了什么重大影响?

"竞争世界"与"大同理想"

材料一 :大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦.故人不独亲其亲,不独子其子.使老有所终,壮有所用幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养.是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同.。

•《礼记•礼运篇》

材料二:大同之道,至平也,至公也,至仁也……逆自天演之说性,竞争之义视为至理。说鸣, 故国与国陈兵相视,以吞灭为固然;人与人人与人讥诈相陷,以欺凌为得计。百事万业,皆祖竞争,以才智由竞争而后进,器艺由竞争而后.精,以为优胜劣败乃天则之自然。

•康有为《大同书》..

材料三:自达尔文等说出:"酝酿数百年,而成欧战,创深痛巨,始发其拗。而我孔孟之说本末渐灭,我可因此而流入欧洲,普遍世界,此奈天下不丧新文之一征也。

•刘绍宽《厚庄日记》1925年

材料四 :虽然儒家所教导的世界和谐与和平将是渐远的美梦,……但是我们不应该丧失更高更好目标的信念,因为没有信念,我们的努力便无目标,这个世界的历史也无意义。

•傅郎克(ouo Franke)

根据材料及所学知识,回答问题:

(1)概括材料一中"大同世界"的特点。

(2)康有为,刘绍宽等为什么反对"天演"竞争?

(3)你如何看待近代以来的"竞争世界"与"大同理想"?

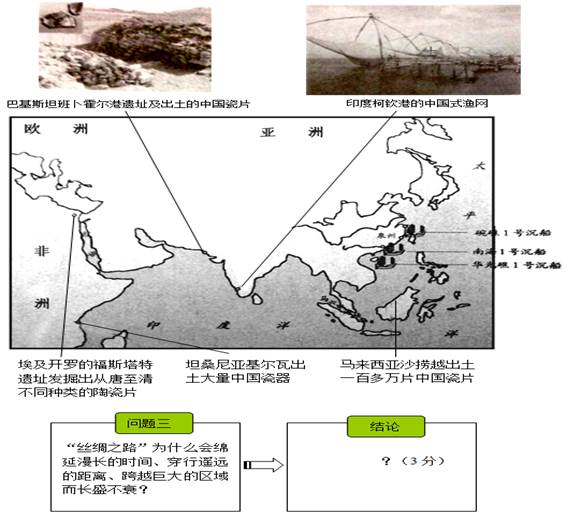

"丝绸之路"

"丝绸之路",从广义上讲并非只是丝绸贸易的通道,而是指中西方之间的多元化、多层次、多维度的交流通道。假设你是一名历史学家,在研究"丝绸之路"的过程中,遇到了如下问题,该如何解决?

霸权的兴衰

20世纪的两次世界大战改变了国际格局,其中显著的变化是世界权力中心的转移•英国的世界霸主地位被美国取代,试以"霸权的兴衰"为主题,叙述这一演变过程。

一份奏折

鸦片战争时,琦善派人探听了一些英国的情况,并据此写了一份奏折上报朝廷,言道:

该国王已亡故四年,并无子嗣,仅存一女,年未及笄,即为今之国王。该国有大族二十余家,皆其国之权臣,议事另有公所,只须伊等自行商榷,不受约束。揣其词意,或前此粤省烧毁之烟,其中即有各该权臣之物。……..是国蛮夷之国,犬羊之性,初未知礼义廉耻,又安知群臣上下?且系年轻经弱女,尚待择配,则国非其国,意本不在保兹疆土,而其国权奸之属,只知谋取私利,更不暇计其公家,…..故求索不专在通市。

•选自《琦善奏探询英国各情形折》

问题:

(1)根据上述材料,你认为琦善获得了哪些情报?

(2)你如何看待琦善的这份奏折?