阅读下面的文言文,完成后面题目。

战国策目录序

曾巩

刘向所定《战国策》三十三篇,《崇文总目》称第十一篇者阙。臣访之士大夫家,始尽得其书,正其误谬,而疑其不可考者,然后《战国策》三十三篇复完。

叙曰:向叙此书,言“周之先,明教化,修法度,所以大治;及其后,谋诈用,而仁义之路塞,所以大乱”;其说既美矣。卒以谓“此书战国之谋士,度时君之所能行,不得不然”;则可谓惑于流俗,而不笃于自信者也。

夫孔、孟之时,去周之初已数百岁,其旧法已亡,旧俗已熄久矣;二子乃独明先王之道,以谓不可改者,岂将强天下之主后世之所不可为哉?亦将因其所遇之时,所遭之变,而为当世之法,使不失乎先王之意而已。

二帝、三王之治,其变固殊,其法固异,而其为国家天下之意,本末先后,未尝不同也。二子之道如是而已。盖法者,所以适变也,不必尽同;道者,所以立本也,不可不一;此理之不易者也。故二子者守此,岂好为异论哉?能勿苟而已矣。可谓不惑于流俗而笃于自信者也。

战国之游士则不然不知道之可信而乐于说之易合其设心注意偷为一切之计而已。故论诈之便而讳其败,言战之善而蔽其患。其相率而为之者,莫不有利焉,而不胜其害也;有得焉,而不胜其失也。卒至苏秦、商鞅、孙膑、吴起、李斯之徒,以亡其身;而诸侯及秦用之者,亦灭其国。其为世之大祸明矣;而俗犹莫之寤也。惟先王之道,因时适变,为法不同,而考之无疵,用之无弊。故古之圣贤,未有以此而易彼也。

或曰:“邪说( )害正( ),宜放( )绝之。此书之不泯,其可( )?”对曰:“君子之禁邪说也,固将明其说于天下,使当世之人皆知其说之不可从,然后以禁,则齐;使后世之人皆知其说之不可为,然后以戒,则明;岂必灭其籍哉?放而绝之,莫善于是。是以孟子之书,有为神农之言者,有为墨子之言者,皆着而非之。至此书之作,则上继春秋,下至楚之起,二百四十五年之间,载其行事,固不可得而废也。”

此书有高诱注者二十一篇,或曰三十二篇,《崇文总目》存者八篇,今存者十篇云。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )

| A.则可谓惑于流俗,而不笃于自信者也。笃:执着 |

| B.《崇文总目》称第十一篇者阙阙:损伤 |

| C.偷为一切之计而已偷:苟且 |

| D.岂将强天下之主以后世之所不可为哉强:强迫 |

将文言虚词依次填入文中括号内,最恰当的一组是( )

邪说( )害正( ),宜放( )绝之。此书之不泯,其可( )?

| A.而者以焉 | B.者也而乎 |

| C.以者而焉 | D.之也而乎 |

下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

| A.战国之游/士则不然/不知道之可/信而乐于说之/易合其设心/注意偷为一切之计而已。 |

| B.战国之游士/则不然不知/道之可/信而乐于说之/易合其设心/注意偷为一切之计而已。 |

| C.战国之游士则不然/不知道之可信/而乐于说之易合/其设心/注意/偷为一切之计而已。 |

| D.战国之游士/则不然不知道之可信/而乐于说之/易合其设心/注意/偷为一切之计而已。 |

下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

| A.从第二段可以看出,刘向认识到了“谋诈”之害,但是他又为战国时的谋士们开脱,认为在当时形势下,他们不能不那么做。而作者不同意刘向的后一观点。 |

| B.第三段以孔孟为例,有力地否定了刘向“不得不然”的观点。孔孟与策士们生活于相同的年代,却能阐明先王的治国之道,看来并不是非用“谋诈”之术不可。 |

| C.作者认为《战国策》宣扬“谋诈”之术,而邪说会危害正道,所以应该把它废弃禁绝;但考虑到它的史料非常丰富,又认为不能毁掉。 |

| D.作者尽管与刘向意见相左,但依然能客观地肯定刘向的长处,遗词十分委婉,充分表现了对前代学者的尊重。 |

把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。

(1)能勿苟而已矣。可谓不惑乎流俗而笃于自信者也。

(2)其为世之大祸明矣;而俗犹莫之寤也。

(3)放而绝之,莫善于是。

阅读下面的文言文,回答下列各题。

胡建传

胡建,字子孟,河东人也。孝武天汉中,守军正丞,贫亡车马,常步与走卒起居,所以慰藉走卒,甚得其心。

时监军御史为奸,穿北军垒垣,以为贾区。建欲诛之,乃约其走卒,曰:“我欲有所诛,吾言取之则取,斩之则斩。”于是当选士马日,监御史与护军诸校列坐堂皇①上。建从走卒趋至堂皇下拜谒。因上堂皇,走卒皆上。建指监御史曰:“取彼!”走卒前曳下堂皇。建曰:“斩之!”遂斩监御史。

护军诸校皆愕惊,不知所以。建亦已有成奏在其怀中,遂上奏曰:“臣闻军法,立武以威众,诛恶以禁邪。今监御史公穿军垣以求贾利,私买卖以与士市,不立刚毅之心,勇猛之节,亡以帅先士大夫,尤失理不公。用文吏议,不至重法。黄帝《李法》曰:”壁垒已定,穿逾不由路,是谓奸人,奸人者杀!'臣谨按军法曰:“军正亡属将军,将军有罪以闻,二千石以下行法焉。'臣于用法疑,执事不诿上,臣谨以斩,昧死以闻。”

制曰:“《司马法》曰:”国容②不入军,军容③不入国。'何文吏也?三王或誓于军中,欲民先成其虑也;或誓于军门之外,欲民先意以待事也;或将交刃而誓,致民志也。建又何疑焉?“建由是显名。

后为渭城令,治甚有声。值昭帝幼,皇后父上官将军安与帝姊盖主私夫丁外人④相善。外人骄恣,怨故京兆尹樊福,使客射杀之。客臧公主庐,吏不敢捕。渭城令建将吏卒围捕。盖主闻之,与外人、上官将军多从奴客往,奔射追吏,吏散走。主使仆射劾渭城令游徼伤主家奴。建报亡它坐。盖主怒,使人上书告建侵辱长公主,射甲舍⑤门,知吏贼伤奴,辟报,故不穷审。大将军霍光寝其奏。后光病,上官氏代听事,下吏捕建,建自杀。吏民称冤,至今渭城立其祠。

(节选自《汉书·胡建传》

【注解】①堂皇:又作“堂隍”,官署的厅堂。②国容:国家(平时)的法令制度。③军容:军中(特殊)的军法制度。④丁外人:人名。⑤甲舍:甲级住宅,指公主的住宅。下列句中加点词语的解释,不正确的一项是()

| A.所以慰藉走卒,甚得其心慰藉:抚慰 |

| B.时监军御史为奸为奸:做奸邪之事 |

| C.执事不诿上诿上:连累上司 |

| D.奔射追吏,吏散走散走:散开行走 |

下列各句中加点的词,意义和用法相同的一组是()

| A.乃约其走卒问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋 |

| B.诛恶以禁邪焉用亡郑以陪邻 |

| C.欲民先成其虑也欲加之罪,其无辞乎 |

| D.或将交刃而誓青取之于蓝而青出于蓝 |

下列对原文内容的叙述、分析,有误的一项是()

| A.胡建秉公执法,发现监军御史违法,就带领下属前去捉拿并斩杀了他,为严肃军法起到了模范作用。 |

| B.胡建执法斩杀监军御史,是谨遵军法上所说的“军正执法,不属于将军,将军有罪,军正可以上奏;二千石以下的校尉都尉,军正都可以依法治理”的条例执行的。 |

| C.皇帝的诏书中说:国家的法律不完全适用于军营。因此打消了胡建关于副职执法的疑虑。 |

| D.胡建扬名是因为在渭城令与帝妹盖主等皇亲国戚的斗争中,表现出的不畏权贵、敢于同恶势力斗争得精神。 |

用现代汉语翻译文中划横线的句子。

(1) 今监御史公穿军垣以求贾利,私买卖以与士市,不立刚毅之心,勇猛之节。

译文:______________________________________________________________

(2) 壁垒已定,穿逾不由路,是谓奸人,奸人者杀!

译文:______________________________________________________________

阅读下面的文言文,完成下列各题

石奋传

万石君,名奋,姓石氏。年十五,侍高祖。高祖与语,爱其恭敬,问曰:“若何有?”对曰:“奋独有母,不幸失明。家贫。有姊。”高祖曰:“若能从我乎?”曰:“愿尽力。”于是高祖召其姊为美人,以奋为中涓①,徙其家长安中戚里②,以姊为美人故也。其官积功劳至大中大夫。无文学,恭谨无与比。及孝景即位。奋长子建,次子甲,次子乙,次子庆,皆以驯行孝谨,官皆至二千石。于是景帝曰:“石君及四子皆二千石,人臣尊宠乃集其门。”号奋为万石君。

景帝季年,万石君归老于家,以岁时为朝臣。过宫门阙,必下车趋,见路马必式焉。子孙为小吏,来归谒,必朝服见之,不名。子孙有过失,不谯让,为便坐,对案不食。然后诸子相责,因长老肉袒固谢罪,改之,乃许。上时赐食于家,必稽首俯伏而食之,如在上前。子孙遵教,亦如之。万石君家以孝谨闻乎郡国,虽齐鲁诸儒质行,皆自以为不及也。

长子建为郎中令,少子庆为内史。建事有可言,屏人恣言,极切;至廷见,如不能言者。是以上乃亲尊礼之。书奏事,事下,建读之,曰:“误书‘马’者与尾当五,今乃四,不足一。上谴,死矣!”甚惶恐。其为谨慎,虽他皆如是。庆醉归,入外门不下车。万石君闻之,不食。庆恐,肉袒请罪,不许。举宗及兄建肉袒,让曰:“内史贵人,入闾里,里中长老皆走匿,而内史坐车中自如,固当!”乃谢罢庆。庆为太仆,御出,上问车中几马,庆以策数马毕,举手曰:“六马。”庆于诸子中最为简易矣,然犹如此。为齐相,举齐国皆慕其家行,不言而齐国大治,为立石相祠。

太史公曰:仲尼有言曰“君子欲讷于言而敏于行”,其万石之谓邪?是

以其教不肃而成,不严而治。斯可谓笃行君子矣!

(《汉书石奋传》)

[注] ①中涓:古代君主亲近的侍从官。②中戚里:长安城内住皇帝戚属的一条街。下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是

| A.为小吏,侍高祖侍:侍奉 |

| B.子孙有过失,不谯让 谯让:呵责 |

| C.虽齐鲁诸儒质行质行:质疑(他的)行为 |

| D.是以上乃亲尊礼之尊礼:尊敬 |

下列各组句子中,直接表明万石君“恭谨无与比”的一项是

①号奋为万石君②子孙为小吏,来归谒,必朝服见之,不名

③上时赐食于家,必稽首俯伏而食之,如在上前④乃谢罢庆

⑤过宫门阙,必下车趋,见路马必式焉⑥其为谨慎,虽他皆如是

| A.①③⑥ | B.②③⑤ | C.①④⑤ | D.②④⑥ |

下列对原文有关内容分析和评价不正确的一项是

| A.万石君出身低微,当时家中亲人也只有失明的母亲和姐姐了。但是因为性格的恭敬谨严无人能比,虽无什么才能却被高祖信任并官至太仆。 |

| B.无论是对归老家居后的自己,还是对自己的子孙,万石君都严格要求。“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰”谨慎小心是他性格的主要特征。 |

| C.文章介绍了石奋的生平事迹,赞颂了其恭谨的家风,也让读者感受到了朝臣外为恭谨而实际内心特别惶恐的心理状态,写“马”字少了一笔就惊呼“上谴,死矣”,问车前有几匹马,还要一一挨着数才敢说六匹。 |

| D.司马迁认为石奋虽不善言谈,但却敏于行事。因此他的教化不苛刻而成功。他值得被称为行为忠厚的君子长者。 |

把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)子孙为小吏,来归谒,必朝服见之,不名。

(2)为齐相,举齐国皆慕其家行,不言而齐国大治,为立石相祠。

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下列各题

平阳侯曹参者,沛人也。秦时为沛狱掾,而萧何为主吏,居县为豪吏矣。参始微时,与萧何善;及为将相,有郤。至何且死,所推贤唯参。参代何为汉相国,举事无所变更,一遵萧何约束。择郡国吏木诎于文辞,重厚长者,即召除为丞相史。吏之言文刻深,欲务声名者,辄斥去之。日夜饮醇酒。卿大夫以下吏及宾客见参不事事,来者皆欲有言。至者,参辄饮以醇酒,间之,欲有所言,复饮之,醉而后去,终莫得开说,以为常。

相舍后园近吏舍,吏舍日饮歌呼。从吏恶之,无如之何,乃请参游园中,闻吏醉歌呼,从吏幸相国召按之。乃反取酒张坐饮,亦歌呼与相应和。

参见人之有细过,专掩匿覆盖之,府中无事。

参子窋为中大夫。惠帝怪相国不治事,以为“岂少朕与”? 乃谓奋曰:“若归,试私从容问而父曰:‘高帝新弃群臣,帝富于春秋,君为相,日饮,无所请事,何以忧天下乎?’然无言吾告若也。”奋既洗沐归,闲侍,自从其所谏参。参怒,而笞窋二百,曰:“趣入侍,天下事非若所当言也。”至朝时,惠帝让参曰:“与窋胡治乎? 乃者①我使谏君也。”参免冠谢曰:“陛下自察圣武孰与高帝?”上曰:“朕乃安敢望先帝乎!”曰:“陛下观臣能孰与萧何贤?”上曰:“君似不及也。”参曰:“陛下言之是也。且高帝与萧何定天下,法令既明,今陛下垂拱,参等守职,遵而勿失,不亦可乎?” 惠帝曰:“善。君休矣!”参为汉相国,出入三年。卒,谥懿侯。子窋侯。百姓歌之曰:“萧何为法,顜②若画一;曹参代之,守而勿失。载其清净,民以宁一。”

太史公曰:曹相国参攻城野战之所以能多若此者,以与淮阴侯俱。及信已灭,而列侯成功,唯独参擅其名。参为汉相国,清静极言合道。然百姓离秦之酷后,参与休息无为,故天下俱称其美矣。

[注]①乃者:往日,上次。②顜(jiǎng):明确。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()

| A.即召除为丞相史除:授予官职 |

| B.从吏幸相国召按之按:处置 |

| C.趣入侍,天下事非若所当言也趣:以……为兴趣 |

| D.然百姓离秦之酷后离:通“罹”,遭受 |

下列各组句子中,均表明曹参“清净无为”的一组是()

①举事无所变更,一遵萧何约束 ②择郡国吏木诎於文辞,重厚长者

③至者,参辄饮以醇酒 ④吏舍日饮歌呼

⑤亦歌呼与相应和

| A.①②③ | B.②③⑤ | C.①③⑤ | D.②④⑤ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.司马迁以史学家的眼光,评价曹参战功的获得借助了淮阴侯韩信的才干和力量。 |

| B.汉惠帝惊怪相国不理政事,怀疑是轻视自己,于是叫曹参的儿子回家后试着私下随意问问他的父亲怎么回事。 |

| C.曹参代替萧何做了汉朝的相国,完全遵循萧何制定的法令,办事无所变更,日夜痛饮醇厚的美酒。 |

| D.曹参起初卑微的时候,跟萧何交好;等到后来一个做了将军,一个做了相国,有了 |

深交。萧何在临终时,向皇上推荐的贤臣只有曹参。把文中划线的句子翻译成现代汉语

①吏之言文刻深,欲务声名者,辄斥去之。

②乃请参游园中,闻吏醉歌呼,从吏幸相国召按之。

阅读下面的文言文,完成下列各题。

既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。嘉为先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。唯大王命之。”秦王闻之,大喜。乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。拔剑,剑长,操其室。时恐急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王还柱而走。群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。秦王方还柱走,卒惶急不知所为。左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。秦王复击轲,被八创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。”左右既前,斩荆轲。秦王目眩良久。下列各句中加点字的解释有误的一项是( )

| A.持千金之资币物币:礼品。 | B.唯大王命之唯:只。 |

| C.卒起不意,尽失其度度:常态。 | D.而秦武阳奉地图匣,以次进次:次序,先后次序。 |

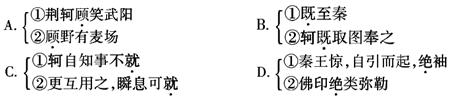

下列各句中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

下列各句中加点词意思不同的一组是( )

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1) 燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

译文:

(2)群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

译文:

(3)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

译文:

阅读下面的文言文,完成下列各题。

高登,字彦先,漳浦人。少孤,力学,持身以法度。绍兴二年,廷对,极意尽言,无所顾避,有司恶其直,授富川主薄,复命兼贺州学事。学故有田舍,法罢归买马司,登请复其旧。守曰:“买马、养士孰急?”登曰:“买马固急矣,然学校礼义由出,一日废,衣冠之士与堂下卒何异?”守曰:“抗长吏耶!”曰:“天下所恃以治者,礼义与法度尔,既两弃之,尚何言!”守不能夺,卒从之。满秩,士民丐留不获,相率馈金五十万,不告姓名,白于守曰:“高君贫无以养,愿太守劝其咸受。”登辞之,不可,复无所归,请置于学,买书以谢士民。

授静江府古县令,道湖州,守汪藻馆之。藻留与修《徽宗实录》,固辞,或曰:“是可以阶改秩。”登曰:“但意未欲尔。”遂行。广西帅沈晦问登何以治县,登条十余事告之。晦曰:“此古人之政,今人诈,疑不可行。”对曰:“忠信可行蛮貊,谓不能行,诚不至尔。”豪民秦琥武断乡曲,持吏短长,号“秦大虫”,邑大夫以下为其所屈。登至,颇革,而登喜其迁善,补处学职。它日,琥有请属,登谢却之,琥怒,谋中以危法。会有诉琥侵贷学钱者,登呼至,面数琥,声气俱厉,叱下,白郡及诸司置之法,忿而死,一郡快之。

帅胡舜陟谓登曰:“古县,秦太师父旧治,实生太师于此,盍祠祀之?”登曰:“桧为相亡状,祠不可立。”舜陟大怒,摭秦琥事,移荔浦丞康宁以代登,登以母病去。舜陟遂创桧祠而自为记,且诬以专杀之罪,诏送静江府狱。舜陟遣健卒捕登,属登母死舟中,藁葬水次,航海诣阙上书,求纳官赎罪。故人有为右司者,谓曰:“丞相①云尝识君于太学,能一见,终身事且无忧,上书徒尔为也。”登曰:“某知有君父,不知有权臣。”既而中书奏故事无纳官赎罪,仍送静江狱。登归葬其母,讫事诣狱,而舜陟先以事下狱死矣,事卒昭白。

登谪居,授徒以给,家事一不介意,惟闻朝廷所行事小失,则颦蹙不乐,大失则恸哭随之,临卒,所言皆天下大计。其学以慎独为本,有《东溪集》行世。

(《宋史-列传第一百五十八》,有删节)

注:①丞相,指秦桧。对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

| A.士民丐留不获丐:乞求 |

| B.登条十余事告之条:分条陈述 |

| C.琥怒,谋中以危法中:内心 |

| D.属登母死舟中属:适逢 |

下列各组句子中,全都表明高登刚直不阿的一组是( )(3分)

①廷对,极意尽言,无所顾避。

②买马固急矣,然学校礼义由出,一日废,衣冠之士与堂下卒何异?

③登辞之,不可,复无所归,请置于学,买书以谢士民。

④它日,琥有请属,登谢却之。

⑤某知有君父,不知有权臣。

⑥临卒,所言皆天下大计。

| A.①④⑥ | B.①②⑤ | C.②③⑥ | D.③④⑤ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的是一项是( )(3分)

| A.高登兼任贺州学事一职时,力劝上司恢复州学的田舍;任期结束后,他把百姓馈赠的钱财又投放在州学的建设中,可见他对学校教育的重视。 |

| B.任古县令的途中,湖州太守汪藻挽留高登一起修订《微宗实录》,并告诉他这是可以借此升官的好事,但高登却坚决予以回绝。 |

| C.在古县任职期间,高登因不满秦桧的所作所为,拒绝为秦桧立祠,因而得罪上司。上司就借他处置秦琥一事诬陷他,他又不肯媚俯权贵,终致入狱。 |

| D.高登被贬官闲居期间,靠教授学生维持生计,但他的注意力却丝毫不在生计上,还是一如既往为国事担忧,连死前的遗言都是国家大计。 |

把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。10分

(1)登辞之,不可,复无所归,请置于学,买书以谢士民。

(2)古县,秦太师父旧治,实生太师于此,盍祠祀之?