材料一 某些地区以十二月二十五日(耶稣诞辰),另一些地区,如佛罗伦萨,以三月二十五日(耶稣降世日)为一年伊始。……而这个新年在佛罗伦萨竟发生了一场要命的瘟疫,人们认为是因为自己多行不义,天主大发雷霆,降罚于世人,夺去了无数生灵性命,所以惩罚自己的身体,用苦修来洗刷罪行。……也有很多人认为只有开怀吃喝,自找快活,尽量满足自己的欲望,纵情玩笑,才是对付疫病的灵丹妙方。他们说到做到,尽力付诸实现,日以继夜地从一家酒店转到另一家,肆无忌惮地纵酒狂饮,兴之所至,甚至闯进别人家里为所欲为。

——薄伽丘《十日谈》

材料二 人们把立法机关与行政机关分开,是希望由此可以制定法律、树立准则,用以保卫社会一切成员的财产,限制社会各部分和各成员的权力并调节他们之间的统辖权。……当人民发现立法行为与他们的委托相抵触时,人民仍然享有最高的权力来罢免或更换立法机关。

——约翰·洛克《政府论》

材料三 左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。左右皆曰不可,勿听;诸大夫皆曰不可,勿听;国人皆曰不可,然后察之,见不可焉,然后去之。左右皆曰可杀,勿听;诸大夫皆曰可杀,勿听;国人皆曰可杀,然后察之,见可杀焉,然后杀之。故曰国人杀之也。如此,然后可以为民父母。

——孟子《梁惠王章句下》

(1)概括材料一中有两种对待瘟疫的态度 (2分)

(2)据材料一分析第二种生活态度的背后隐藏着什么本质思想?如何评价这种新思想?(4分)

(3) 相对于材料一中出现的新思想,材料二中又有了哪些发展?原因有哪些?(4分)

(4)材料三体现了孟子的什么思想?从具体主张到思想实质,材料二与材料三有什么主要区别?(4分)

【选修——中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题。

材料一 1933年,爱因斯坦在为英国一刊物撰稿时写到“科学是一种强有力的工具,如何使用它,它是给人赐福还是给人降祸,取决于人本身,而不是取决于工具。刀子对人生活是有用的,但是它能够用来杀人。……我们的惟一希望在于,拒绝任何有助于战争准备或战争意图的行为”。

材料二科学技术是生产力,这是马克思主义历来的观点。早在一百多年以前,马克思就说过:机器生产的发展要求自觉地应用自然科学。并且指出“生产力中也包括科学”。现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切了,科学技术作为生产力,越来越显示出巨大的作用。——邓小平

(1)根据上述材料,概括指出爱因斯坦和邓小平关于科学技术的主要观点。

(2)指出爱因斯坦和邓小平在论述科学作用时的侧重点并分析其原因。二人在论述科学作用时的共同价值取向是什么?

【选修——近代社会民主思想与实践】

阅读下列材料,回答问题。

材料一一个公民的政治自由是一种心境的平安状态。这种心境的平安状态是从人人都认为他本人是安全的这个看法产生的。要享有这种自由,就必须建立一种政府。在它的统治下一个公民不惧怕另一个公民。

——孟德斯鸠《论法的精神》

材料二国者何?积民而成也。国政者何?民自治其事也。爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。爱国必自兴民权始。

——粱启超《爱国论》

(1)根据材料一,概括孟德斯鸠“政治自由”的含义。为此他对国家权力的构建提出了怎样的设想?

(2)根据材料二,概括梁启超的核心思想,评述梁启超与孟德斯鸠思想产生的共同原因与影响。

【选修1——历史上重大改革回眸】

阅读下列材料,回答问题。

材料一方田均税是王安石变法的内容之一……均税,是对清丈完毕的土地重新定税,做到纠正无租之地,使良田税重,瘠田税轻(注:秋税按亩征收粮食,夏税以收钱为主或折纳绸、绢、锦、布),对无生产的田地,包括陂塘、道路、沟河、坟墓、荒地等都不征税。一县税收总额不能超过配赋的总额,以求税赋的均衡。

——周泽民《北宋方田均税》

材料二 1872年7月,进一步通告在全国丈量土地,发给土地的实际所有者(使用者)以土地执照,确认其土地所有权。……1873年7月发布了“地税改革法令”。规定:凡持有土地执照者,均要向政府缴纳地税,地税的税率为土地价格的3%,一律用现金缴纳。土地价格由政府规定,而政府规定的价格很高,以致地税也很高,甚至与幕府时代的封建年贡不相上下。此外,政府还按地税的1/3向土地所有者征收附加税——村费;将旧税法中“水田交纳实物,旱田交纳货币或实物”的规定,改为“一律用货币交纳”。

——《明治维新下的土地改革》

(1)结合材料一和所学知识,指出北宋实施方田均税的主要目的。

(2)对比材料一、二,两者在地税的征收方式上有何显著不同?结合材料二和所学知识,分析土地改革对日本社会发展产生的影响。

阅读下列材料,回答问题。

材料一“二战”使美国的力量空前强大,为美国按照自己的价值观和政治经济利益的要求建立美国主导下的资本主义世界秩序提供了前所未有的历史机遇,这一秩序的基础就是能够带来世界经济繁荣的所谓“全球自由经济体制”,其核心内容是各国按照比较优势原则从事国际贸易,输出或接受跨国投资,以此形成相互依存的世界体系,这种经济体系又必须由新的国际权力结构加以保障。因此,二战后美国外资政策的重点并不是对苏联的全面遏制,而是精心构建资本主义的全球体系。

——岳建勇《全球时代的美国与中国》

材料二

材料三在冷战后的世界中,人民之间最重要的区别不是意识形态的、政治的或经济的,而是文化的区别。……具有文化亲缘关系的国家在经济上和政治上相互合作。建立在具有文化共同性的国家基础之上的国际组织,如欧洲联盟,远比那些试图超越文化的国际组织成功。

——塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建》

材料四进入20世纪90年代以来,跨国公司得到了迅猛发展。……目前,近7万家跨国公司,其产值已经达到世界总产值的40%,贸易额约占世界贸易总额60%,对外投资约占全球直接投资90%,由于跨国公司通过市场内部化进行全球生产经营活动,因而使“经济无国界”,从而将全球的生产连为一体,并且形成了生产—研发—销售全球一体化。——摘自新华网

(1)依据材料一,概括二战后资本主义世界经济体系的特点。结合20世纪40年代有关史实,列举美国为构建这一体系所作出的努力。

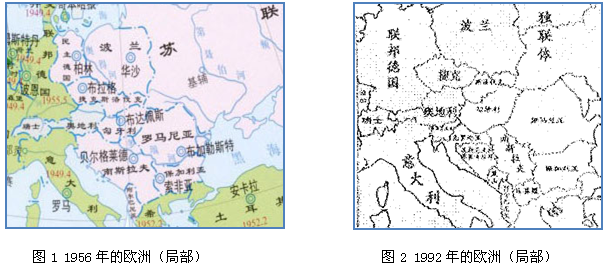

(2)材料二中的图1反映当时欧洲形成了怎样的政治格局?运用所学知识,分析二战后十年推动西欧经济发展的主要因素。与图1比较,概括指出图2中欧洲政治版图发生的重大变化。

(3)材料三、四反映世界经济发展的哪两种趋势得到加强?概括指出导致两种趋势加强的政治背景。结合材料三和所学知识,分析欧洲联盟“成功”的历史原因。

(4)面对当今世界经济政治的深刻变化,中国应该怎么办?请从政治、经济方面各提出一条合理化建议。

第二次世界大战期间,日军入侵缅甸,驻缅甸英军节节败退。1942年2月,由精锐力量组成的中国远征军入缅,与日军作战,在仁安羌作战中,中国远征军与敌浴血奋战,解救出被围英军,轰动英伦三岛,英军在战局不利的情况下,放弃缅甸,向印度撤退,中国远征军掩护英军,并分别撤至印度和国内。中国大后方重要的对外陆路通道分别被切断,滇西一度被日军占领。

1943年10月,中国远征军与盟军配合,反攻缅北和滇西,在密支那战役中,中国军人组成敢死队,绕到敌军背后,与正面部队同时发动进攻,使敌人腹背受敌,溃败逃跑,日军指挥官绝望自杀。中国远征军兵力总计达40余万人,伤亡接近20万人,以巨大的牺牲换取了最后的胜利。

——摘编自中国人民解放军军事科学院《中国抗日战争史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国远征军入缅前太平洋战场和中国战场的战略态势。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国远征军入缅作战的军事意义和政治意义。