读史有感

材料一 让别的国家分割大陆和海洋,而我们德国满足于蓝色天空的时代已经过去,我们也要求阳光下的地盘。

——德国外交大臣 皮洛夫

材料二 “一把枪挑起了一场战争”

请回答:

(1)材料一折射出一战的性质是什么?

(2)材料二指的是什么事件?

(3)一战前形成的两大军事集团的名称是什么?

(4)结合史实谈谈你对战争的看法。

上海被称“东方梦巴黎”,这座国际性都市见证了中国近现代历史的沧桑变化。

阅读下列与上海历史相关的图文材料:

材料一:清政府赔款2100万元;割让香港岛;开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸;允许英国在通商口岸设驻领事;中英协定关税等。

材料二:自强运动是晚清政府在内忧外患交困的危急形势下的一个自救运动。由于在对内对外战争中对西方的坚船利炮的威力大开眼界,对来自西洋的“数千年来未有之强敌”(李鸿章语)开始有所认识,这样才能转而主张缓和与西方的紧张关系,并引进西方军事技术,以求“御侮自强”之术。

——罗荣渠《现代化新论》

材料三:1919年6月3日,上海工人罢工,商人罢市…...运动中心由北京转移到上海。

材料四:

(1)材料一出自哪一条约?它的签订给中国社会性质带来的影响是什么?

(2)材料二所提到的“自强运动”是指什么运动?列出晚清政府在上海开办的具有代表性的军事企业或民用企业。

(3)依据材料三说出这场运动的伟大意义。

(4)根据材料四并结合所学知识回答,1921年中共会议的名称? 上海自贸区的建立顺应了当今世界经济发展的什么趋势?

(5)阅读上述材料,你有何感悟?

对外交往是一个国家实力的展示。历史上,中国曾经辉煌,也曾饱经沧桑。当今中国已重返世界,并正在逐步影响着世界。

阅读下列材料:

【古代辉煌】

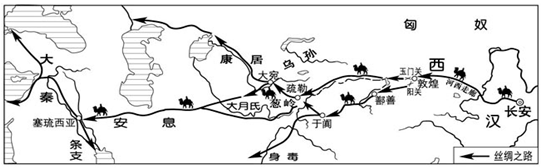

材料一西域开通后……沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。

—— 北师大版《历史》七年级上册

【近代屈辱】

材料二 甲午战争中,中国被一个刚刚兴起的岛国打败,彻底暴露了中国外强中干的腐朽本质,各列强胆子也就壮起来了,准备对中国进行一次更大的瓜分。

——顾明义主编《中国近代外交史略》

【当代复兴】

材料三中华人民共和国成立后……彻底结束了近百年的屈辱外交,揭开了对外关系的新篇章……20世纪70年代,随着世界局势的变化,中国外交有了重大突破。

——人教版普通高中《历史》必修Ⅰ

材料四 1978年以来,中国经济发展似乎可以说经历了三个阶段。第一个阶段是对外开放,让世界进入中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。

——新加坡《联合早报》

请回答问题:

(1)材料一中,“这条道路”被后人称为什么?依据材料概括指出,“这条道路”在中外交流中的主要作用?

(2)依据材料二并结合所学知识,指出“刚刚兴起的岛国”是哪个国家?战后,清政府被迫与该国签订了什么不平等条约?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出20世纪70年代我国外交方面有哪些“重大突破”?

(4) 依据材料四并结合所学知识,举出中国在对外开放中,“让世界进入中国”的一项具体措施,并说出表明“中国走向世界”的一个国际或地区组织?

(5)综合上述材料并结合所学知识,你认为中国怎样才能在国际上发挥更大的影响力?

阅读下列材料

材料一郑和下西洋与哥伦布发现美洲的比较

| 类别 |

郑和 |

哥伦布 |

| 时间 |

1405-1433年 |

1492-1504年 |

| 次数 |

7次 |

4次 |

| 人数 |

2.7万-2.8万人 |

1000-1500人 |

| 船只 |

100多艘 |

17艘 |

材料二郑和下西洋,并没有刺激中国手工业的发展,没有推动商品经济的发展。而且这种贸易,对国计民生关系不大,因为输入的商品多为香料、珍宝等高档消费奢侈品。同时也助长了中国封建统治者的不思进取,固步自封以及夜郎自大,更加不利于中国的政治经济革新。明政府的目的仅仅是为了显示中国的强大与富有,贸易背后巨大的耗费给人民增添了巨大的负担,从长远来看不利于社会的稳定。

——人教网

材料三新航路的开辟,在商业领域引起了革命性变化。世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,欧洲和亚洲、非洲、美洲之间的贸易日益发展,世界市场扩大了。……欧洲各国掀起了占有亚洲物产和美洲资源的竞争热,殖民浪潮从此愈演愈烈。……从事商业的人大发横财,新兴资产阶级的力量愈益增长……。拥有雄厚经济实力的资产阶级渴望谋取政治地位,从而加速了资产阶级革命风暴的到来。

——岳麓书社《世界历史》九年级上册

回答:

(1)根据材料一归纳郑和下西洋的特点。

(2)根据材料二及所学知识分析郑和下西洋没有给中国发展带来机遇的原因。

(3)郑和下西洋和新航路开辟都是世界航海史上的壮举,从对世界历史进程的影响来看,你认为哪个更大?结合材料二、三说明你的理由。

(7 分)20 世纪上半期,人类现代化进程中出现了空前的震荡和可贵的探索。阅读材料,回答问题。

主题一:现代化进程中的震荡

材料一 两幅历史图片

主题二:现代化进程中的探索

材料二 捷克斯洛伐克社会民主工党第十三次例行代表大会的代表向俄国无产阶级表示热烈祝贺,祝贺它备遭世界大战造成的骇人听闻的痛苦磨难之后,在世界上首先打碎了专制制度的锁链,消灭了资产阶级并把政权掌握在自己手中,以便建立一种新的、公正的没有奴隶也没有统治者的世界社会主义制度。

(据《现代史文献选编》第一卷)

材料三 第二次世界大战进行当中,美、英、苏等一些主要反法西斯国家,在同德、意、日法西斯作战的同时,也在思考这样一个问题:怎样才能避免世界大战再度爆发。经过反复协商,1945 年2 月,美、英、苏三国首脑在雅尔塔会议上,正式作出了战后成立联合国的决议。 (据《联合国风雨六十年》等)

(1)分别指出材料一中两个历史事件的主要影响。(2分)

(2)据材料二和所学知识,分析十月革命的伟大意义。(3 分)

(3)据材料三和所学知识,分析联合国成立的主要背景。(2 分)

阅读下列材料:

材料一:孙中山创立的三民主义学说,是资产阶级民主革命思想的核心,成为当时中国先进思想的主流和近代中国人民进行反帝反封建及救亡图存革命斗争的纲领。

材料二:毛泽东最伟大的历史功绩,是把马克思主义基本原理同中国革命和建设具体实际结合起来,领导党和人民找到了一条新民主主义革命的正确道路,完成了反帝反封建的任务,结束了这个半殖民地半封建社会的历史,建立了中华人民共和国,确立了社会主义制度。

请回答:

(1)三民主义学说成为孙中山领导的哪次革命的指导思想?

(2)有人说“孙中山领导的这场革命既有成功的一面,也有失败的一面”。你是怎么理解这名话的?

(3)新民主主义革命开始和结束的标志分别指哪一历史事件?

(4)我国初步确立社会主义制度的标志是什么历史事件?

(5)结合两则材料,指出毛泽东和孙中山所面临的共同时代任务是什么?