择业观的变化反映时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一:明末清初理学家张履祥在《训子语》中说:“士为四民之首,从师受学,便有上达之路”,“治生以稼穑)为先,舍稼穑无可为生者。” “商贾近利,易坏心术;工技役于人,近贱。”

材料二:英国经济学家托马斯· 孟( 1571- 1641年)认为一个“国家可以致富”,“只有靠着商人们所掌握的秘诀才行的。”因此,我们应该把商人“列为这样一种受人尊重的地位;因为商人肩负与其他各国往来的商务而被称为国家财产的管理者,实在是受之无愧的。”

——《英国得自对外贸易的财富》

材料三:1952年出版的苏联小说《茹尔宾一家》是一部描写工人生活的优秀作品。该作品以近乎理想化的正面人物形象来表达工人阶级的劳动、生活、道德和优秀传统,成功地塑造了“新世界的主人”的艺术形象。作品中有一情节:主人公茹尔宾全家庆祝孙子的诞生,他们为一个新工人的诞生而骄傲。

材料四:2005年,上海市质量协会用户评价中心发布了《上海市中小学生成长质量公益调查》的报告。通过对义务教育阶段的上海学生家长进行拦截调查,共搜集总样本数为1324份。在回答“今后希望孩子做什么”的单项选择题时,30.9%的家长选择公务员,仅有1.1%的家长希望孩子成为工人。人才就业意向根据频率高低依次为政府机关、事业单位、垄断性企业、金融保险等。

(1)17世纪欧洲对外贸易最发达的是哪一个国家?材料一和材料二所反映的择业观有什么不同?

(2)结合材料一、二和所学知识,分析16-17世纪中国与英国形成不同择业观的原因。

(3)材料三和材料四对工人这一职业的认识有何不同?这两则材料对于探究工人社会地位的变迁分别有何局限?

(4)通过对以上问题的探究,你认为影响择业观的因素有哪些?

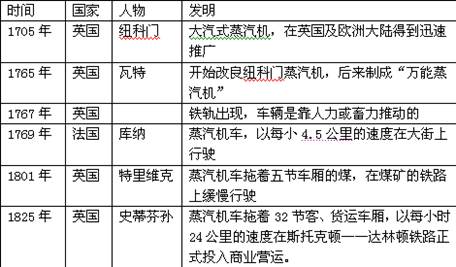

材料一蒸汽机及机车的发明大事记

材料二 1880年刘铭传奏请修铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对,清政府遂搁置修路倡议。1881年,李鸿章请求在唐山至胥各庄建一条运煤铁路,在答应不用机车,改用骡马拖拽等条件下,清庭同意修建。1882年经过反复疏通才允许改用机车牵引。

早期中国铁路建设和技术发展迟缓,机车车辆和其他铁路设备多赖于进口,各种设备和器材十分杂乱,仅机车就有英、美、法、德、日、捷和比利时等国的190多种型号,机车车辆轨距达四五种之多,由此形成了世界各国机车车辆和装备器材齐聚中国的独特景观,中国铁路被讥讽为“万国铁路博览会”。

材料三甲午战后中国铁路事业的格局为之一变。……至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资的铁路占46%,中国向外国贷款建筑铁路占40%,自筹资金修建的铁路仅1200公里,占总里程的14%。

一些闭塞地区的经济因铁路而活跃,一些古老的城镇因铁路而面目一新。铁路在畅通经济、带动繁荣的同时,还意味着信息的流通、知识的传播,意味着建立“铁路交通日常急需的各种生产过程”,所有这一切,无意中都有助于打破中国传统社会“自给自足的惰性”,推动现代化进程。

据袁昶估计,庚子前后,仅顺天府穷民之中,“失车船踮脚之力,而受铁路之害者”即在万余人以上。

(1)根据材料一和所学知识,分析铁路运输出现的条件。当时欧洲报刊曾就谁是“火车之父”展开争论,你认为谁是“火车之父”?请说明理由。

(2)根据材料二,概括中国早期修建铁路的特点。结合所学知识,谈谈你对“万国铁路博览会”的看法。

(3)根据材料三,分析铁路建设对近代中国社会的影响。

美国企业界最具传奇色彩的人物之一,曾被称为“经营之神”、“牵运之神”的阿曼德·哈默在大学时就成为美国第一位在校的百万富翁,后成为美苏贸易代理人,与东西方政界的领导人都有深厚交情,在全世界享有盛誉。阅读材料,回答下列同题。

材料一:哈默的胆识受到了伟大领袖列宁的赞赏,但因为当时党内争论不休,在一片“宁可饿死不卖国”的声音中,列宁决定给哈默以特许经营权,并与哈默建立了一种不寻常的友谊。接着,哈默联络了福特汽车公司、美国橡胶公司、艾利斯—查尔斯设备机械公司等30多家美国公司共同与苏联做生意,他被推为这些公司在苏联的总代表。同时,在列宁的过问下,他还担任了苏联对美贸易的代理商,这使哈默在苏联的生意越做越红火。

材料二:哈默一生中最活跃的时期却是1931年从苏联回美国后开始的。他认为赚钱的机会到了——他捕捉到一个准确的信息:罗斯福正在走向白宫总纯的宝座,如果他一旦当选,那么,1919年颁布的禁酒令将被废除。这将意味着全国对啤酒和威士忌的需求激增,酒桶的市场将会兰现空前的需求,而当时市场上却没有酒桶出售。哈默当机立断,立即从苏联订购了几船优质木材,在纽约码头设立了一座临时的桶板加工厂,并在新泽西州建立了一座现代化的酒桶厂——禁酒令废除之日,也正是哈默制捅公司的酒捅从生产线上源源不断地滚下之时,他的酒捅被各制酒厂用高价抢购一空!

材料三:1979年5月,8l岁的哈默应邓小平的邀请,成为第一个乘坐私人飞机访问中国的美国企业家。此后,美方石油公司与我国政府签订了一系列经济合作协议。其中,年产1533万吨原煤的山西平朔安太堡露天煤矿,是哈默与中国内地合作的最大项目,也是当时中国最大的中外合资企业。

——石油大王哈默的资料故事简介(照片),由成功财富网提供!

(1)结合所学知识回答材料一中“列宁在一片‘宁可饿死不卖国’的声音中,列宁决定给哈默以特许经营权。”的原因。材科二中罗斯福为什么解除禁酒令?罗斯福的这种做法与当时的苏联有何相似之处?

(2)在材料三中,中国与哈默签署关于安太堡露天煤矿经济合作协议说明了什么?分)结合所学知识回答与列宁相比邓小平在对外经济政策上有何发展?综合上述材料哈默一生成功经商给我们什么启示?

(3)结合史实说明罗斯福新政的主要特征,并结合二战后主要资本主义的经济情况说明,二战后西方国家对生产关系的调整与罗斯福新政的相比发生的突出变化。

当前社会转型过程中价值观念体系的重建仍然需要强调启蒙的精神;自由、平等、人权、民主正日益成为世界各个地区普遍追求的社会理念。启蒙与救亡的关系也是争论激烈的一个学术问题。阅读材料一、二、三,回答问题:

材料一:“启蒙最根本的精神是启发公民认识个人的自由权利不容剥夺,必须建立相应的制度予以保障”

(1)启蒙思想家提出了哪些制度建设的原则?请列举18世纪诞生的三个体现这些原则的重要法律文件。

材料二:“时代的主题是压倒一切的力量,1840年至1945年的主题是救亡”

(2) “救亡”成为时代主题的原因是什么?举例说明这一时期“救亡”的方式和重大历史事件。有学者认为: “五四”以后,启蒙和救亡是当时两大主题,但救亡压倒了启蒙,成了那个时代的主旋律,而启蒙则被大家遗忘掉了。你是否同意这一观点?请说明理由。

材料:毛泽东在谈到辛亥革命时说:“中国反帝反封建的资产阶级民主革命,正规地说起来,是从孙中山先生开始的”。

(3)结合史实说明毛泽东持有这样观点的历史依据。

社会生活与文化的变迁是社会历史发展的重要内容,

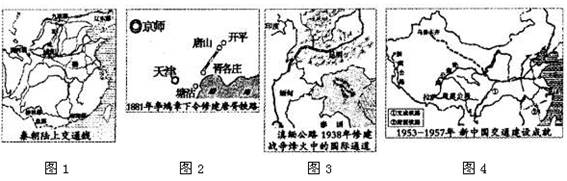

材料三:交通发展见证了中国历史变迁

(4)据上述材料回答。

图1见证了。

图2见证了。

图3见证了。

图4见证了。

材料四:孙宝瑄在1907年《忘山庐日记》中写道:夜诣味莼园,览电光影戏,观者蚁聚,俄顷灯熄,白布间快马人物,变动如生,极奇。能作水腾烟起,使人忘其为幻影。

——武斌《百年流行时尚》

(5)材料二所描述的娱乐活动是什么?依据所学知识分析其出现的原因和影响。

材料五:海洋冒险的成功推动西班牙出现了短暂的强盛。国内专制王权与天主教会勾结,宗教裁判所镇压一切进步思想与人民的反抗。1605年伟大的现实主义杰作《堂吉诃德》出版,一年之内竞再版六次。书中疯狂而可笑的堂吉诃德以热情的语言歌颂自由,反对人奴役人,成为一个具有典型意义的理想主义的符号。

(6)分析《堂吉诃德》问世时欧洲社会的时代特征。

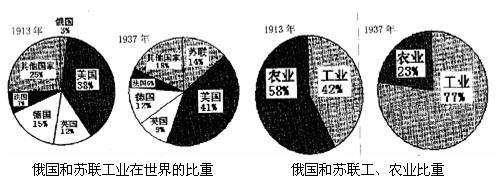

材料六:苏联社会主义建设的统计资料:

(7)根据材料和所学知识,指出苏联社会主义建设取得了怎样的成就?存在哪些问题?

材料一秦汉时期,关中地区是中国最富庶的地区,司马迁评价它为“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六”。耕地占了全国的三分之一,人口占全国的30%,财富占全国的60%。

材料二引泾灌溉工程郑国渠由于泾河泥沙含量大,水流急,流域山洪频发,使得泾河上的水利工程极易损坏,再加上这一流域的水文地质变迁(如河流改道),使这一工程几乎代代都要重修,规模不断缩小,最后只能灌溉良田7万亩,不足最盛时的四十分之一。

汉唐长安粮食供应,关中大约只能提供200万石左右,要依赖东南漕运四百万石。而造成关中生产能力不足的社会因素和自然因素有多种:(1)长安纯消费人口的增加,如皇室及服务人口、京官京吏、京师驻军、参加选官和科举考试人员、商业和佛道等多种人口的增加。(2)关中农业生产力的不足,如为国家纳粮的耕地减少、关中水利田面积减少、关中为国家纳粮的农户减少等。(3)自然因素,则是前2—6世纪(汉武帝以后至北周),9—11世纪(唐德宗贞元至北宋前期),关中气候向冷干的转变。所以,民歌所说郑白渠“衣食京师,亿万之口”的说法并不确切。

材料三 (宋代)中国的经济重心已经移到了江南地区,从而导致税赋重心移到了江南。关东地区距离江南很近,方便税赋运输。加上关中地区长期战乱,已经凋零,所以政治重心开始东移到关东地区,后来更是直接移到江南,政治重心再也没有回到关中。

(1)根据材料一并结合所学知识分析秦汉时期关中地区成为中国最富庶的地区的历史原因

(2)结合材料二、三,说明关中地区水利事业衰落的自然因素和人为原因并分析其影响。

阅读下列材料,回答下列问题:

材料一王安石谈到宋代教育现状时指出:“古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人材皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学校师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。”

卢梭在《爱弥儿》一书中谈到教育时指出:“出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手里,就全变坏了。……偏见、权威、需要、先例以及压在我们身上的一切社会制度都将扼杀他的天性,而不会给他添加什么东西。他的天性将象一株偶然生长在大路上的树苗,让行人碰来撞去,东弯西扭,不久就弄死了。”

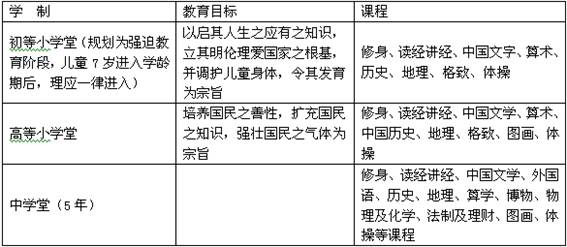

材料二 1904年(农历癸卯年)1月13日,清政府公布的《奏定学堂章程》(即癸卯学制),是中国近代由中央政府颁布并首次得到施行的全国性法定学制系统。

癸卯学制的部分学段情况如下:

1905年清政府宣布废除科举制度后,士人为寻求新的出路,纷纷涌向日本,形成留学日本高峰。综合各种文献的记载,1901年底在日留学生约280名,1904年约3000名,1906年达8000名以上,之后人数逐渐减少。

材料三科学研究是现代大学的主要职能之一,也是衡量大学水平的重要尺度,然而在19世纪以前,科学研究不属于大学的职能,大学的作用仅限于保存和传授已有的传统文化,正是近代德国率先将科学研究确立为大学的主要职能,早在18世纪的哈勒大学和哥廷根大学,科学研究即受到提倡和支持,然而从整体上看,科学研究正式成为大学的职能完成于19世纪初以柏林大学为代表的大学改革运动中。

(1)根据材料一概括指出王安石、卢梭对教育现状的分析与主张的共同之处。结合所学知识分析指出王安石教育思想实践的特征。

(2)根据材料二和所学知识分别指出“癸卯学制”在学制规划、教育目标、课程内容设置上的重要进步意义,并分析清末教育变革对当时中国社会政局的重要影响。

(3)根据材料三和结合所学知识,归纳指出19世纪大学职能变化的主要趋势以及对近代德国科技与经济发展的重要影响。

(4)综合上述分析,谈谈你对教育变革的看法。