阅读下列材料,回答下列问题:

材料一 王安石谈到宋代教育现状时指出:“古之取士皆本于学校,故道德一于上,习俗成于下,其人材皆足以有为于世。自先王之泽竭,教养之法无所本,士虽有美材而无学校师友以成就之,此议者之所患也。今欲追复古制以革其弊……以俟(等待)朝廷兴建学校。”

卢梭在《爱弥儿》一书中谈到教育时指出:“出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手里,就全变坏了。……偏见、权威、需要、先例以及压在我们身上的一切社会制度都将扼杀他的天性,而不会给他添加什么东西。他的天性将象一株偶然生长在大路上的树苗,让行人碰来撞去,东弯西扭,不久就弄死了。”

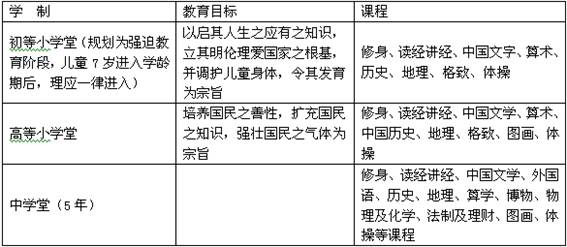

材料二 1904年(农历癸卯年)1月13日,清政府公布的《奏定学堂章程》(即癸卯学制),是中国近代由中央政府颁布并首次得到施行的全国性法定学制系统。

癸卯学制的部分学段情况如下:

1905年清政府宣布废除科举制度后,士人为寻求新的出路,纷纷涌向日本,形成留学日本高峰。综合各种文献的记载,1901年底在日留学生约280名,1904年约3000名,1906年达8000名以上,之后人数逐渐减少。

材料三 科学研究是现代大学的主要职能之一,也是衡量大学水平的重要尺度,然而在19世纪以前,科学研究不属于大学的职能,大学的作用仅限于保存和传授已有的传统文化,正是近代德国率先将科学研究确立为大学的主要职能,早在18世纪的哈勒大学和哥廷根大学,科学研究即受到提倡和支持,然而从整体上看,科学研究正式成为大学的职能完成于19世纪初以柏林大学为代表的大学改革运动中。

(1)根据材料一概括指出王安石、卢梭对教育现状的分析与主张的共同之处。结合所学知识分析指出王安石教育思想实践的特征。

(2)根据材料二和所学知识分别指出“癸卯学制”在学制规划、教育目标、课程内容设置上的重要进步意义,并分析清末教育变革对当时中国社会政局的重要影响。

(3)根据材料三和结合所学知识,归纳指出19世纪大学职能变化的主要趋势以及对近代德国科技与经济发展的重要影响。

(4)综合上述分析,谈谈你对教育变革的看法。

阅读材料,完成下列要求。

材料

| 序号 |

历史信息 |

| 1 |

1977年10月21日,我国《人民日报》在社论中正式宣布恢复高考。 |

| 2 |

1980年,万维网(WWW)在日内瓦附近的一个原子物理学研究中心被首次开发出来。 |

| 3 |

1982年,中国农村实行责任制的生产队达71.9%,其中实行包干到户的占总数的67%。 |

| 4 |

1986年初,苏联第十二个五年计划提出“在完善管理体制和经济体制的基础上,提高经济发展的速度和效益。” |

| 5 |

1986年10月,全国人大通过民法通则,使民事审判活动有了较为系统的法律依据。 |

| 6 |

1993年中共十四届三中全会提出建立适合社会主义市场经济发展的现代企业制度,同时提出进一步扩大对外开放、改革科技体制和教育体制。 |

| 7 |

1994年,APEC《茂物宣言》要求各成员国在15—20年里完成贸易投资自由化。 |

| 8 |

1996年,伊朗生产出身穿长袍,头戴面纱的萨拉娃娃,旨在击败德黑兰商店橱窗里的美国芭比娃娃。 |

| 9 |

1999年底,中国有股份制企业40多万家,其中股份有限公司6200家。 |

| 10 |

2000年初,中国社科院调查显示:16—30岁最年轻群体的第一选择是“电脑工程师”。 |

| 11 |

2000年,美国网络企业占据股市价值的三分之一。联邦政府财政盈余189.5亿美元。 |

| 12 |

2005年,中国与欧盟双边贸易额逾2000亿美元。中国是欧盟的第二大贸易伙伴。 |

选取上述表格中的历史信息(至少3条)并结合所学知识,提炼主题,加以简要论述。要求:

1.填写“信息序号”和“主题”两个空格。

2.论述要结合所选择的历史信息,但不得照抄。

3.论述字数200字左右。

阅读材料,完成下列各题。

材料一唐初名将李靖曾讲:“天之生人,本无番、汉之别,然地远荒漠,必以射猎为生,故常习战斗。若我恩信抚之,衣食周之,则皆汉人矣。”当然,唐朝统治者不可能真正做到“爱华夷如一”,但其民族政策之开明则的确堪称历代之冠。唐太宗征辽东,掳得高句丽百姓一万四千口,本当分赏将士,“上愍其父子夫妇离散,命有司平其直,悉以钱布赎为民。欢呼之声,三日不息。”,少数民族的阿史那社尔、契苾何力、黑齿常之、李谨行等都深受重用,有的还成了驸马。开元、天宝之际、少数民族将帅甚至成了唐军主力。安禄山、哥舒翰还晋升为王爵。

——《唐朝民族政策研究》

材料二 1793年英国马戛尔尼使团来华,乾隆皇帝颁布上谕,宣称:“各处藩封到天朝进贡观光者,不特陪臣俱行三跪九叩之礼,即国王亲至,亦同此礼;今尔国王遣尔(指马戛尔尼)前来祝嘏(福),自应遵天朝法度,免失尔国王祝厘纳贡之诚。”......钦差大臣耆英代表清政府签订一系列不平等条约后,于1844年11月奏称:“夷情变幻多端,非出一致,其所以抚靖羁縻之法,亦不得不移步换形。固在格之以诚,尤须驭之以术,……有加以款接方可生其欣感者,并有付之包荒(包容)不必深与计较方能于事有济者。”

——徐中约《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》

材料三要谈战后日本的政治外交史,谁都不能绕过1952年4月28日这个重要纪念日。因为就在这一天,两个决定日本命运的条约,即《旧金山媾和条约》和《日美安保条约》正式生效;与此同时,一个决定日本对中态度的《日华和平条约》,也于同日签署。如果说,《旧金山媾和条约》意味着美国占领军结束其单独占领日本的体制(安倍政权称之为"主权恢复日")的话,同一天生效的《美日安保条约》则规定了之后美日之间主仆的基本关系。

东京与北京如此这般不正常的关系,直到1972年日相田中角荣访华,特别是在1978年两国签署和平条约之后,才告一个段落。但是,围绕着“历史”问题与“台湾”问题,两国并未达成圆满的协议。”......

除此之外,尽管1972年中日关系正常化与1978年中日签署的和平条约,但还遗留下一个悬而未决问题。那就是钓鱼岛(日本称之为“尖阁列岛”)的归属纷争。时任中国副总理邓小平1978年10月在东京记者会上回答日本记者有关问题时,曾发表"搁置争议、共同开发"的谈话。他指出: “实现中日邦交正常化的时候,我们双方约定不涉及这一问题,这次签订中日和平条约,双方也约定不涉及这一问题。”对于邓小平的这番谈话,据当时日本各大报的现场报道,台上台下回应的是一片热烈的掌声。自此之后,也未见有任何日本官员对此提出哪怕是些微的异议。"搁置争议是中日两国达成的默契或共识",遂成为国际舆论界的常识与定论。

——卓南生《甲午年谈战后中日摩擦根源与演变》

(1)根据材料一,概述唐朝所采取的民族观和民族政策。

(2)根据材料二指出当时清朝统治者的对外态度的变化,并分析发生上述变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出影响中日关系向良好方向发展的因素,并就如何处理好中日关系提出自己的观点。

【中外历史人物评说】

阅读下列材料:

材料盛宣怀(1844—1916),清末官员,官办商人,洋务运动主将,有“中国商父”之 称。盛宣怀一生创造了11项“中国第一”:参与创办中国第一个民用洋务企业——轮船招商局;1880年创办中国第一个电报局——天津电报局;1886年创办中国第一个山东内河小火轮公司;1896年接办汉阳铁厂,垛渐发展为真正的钢铁联合企业——汉冶萍煤铁厂矿公司;建成中国第一条铁路干线一-卢汉铁路;1897年创建中国第一家银行——中国通商银行;1895年办成中国第一所正规大学——北洋大学堂;1897年在南洋公学首开师范班,这是中国第一所正规的高等师范学堂;1902年创办中国勘矿总公司;1904年在上海创办红十字会;1910年办成私人的“上海图书馆”。

请回答:

(1)根据材料,概括归纳盛宣怀的主要贡献。(不得抄袭原文)

(2)根据材料并结合所学知识,盛宣怀所代表的派别出现的原因

【20世纪的战争与和平】

阅读下列材料,回答问题。

材料一:两种民族主义共同推动政治领袖和军方走向战争。一是小国的民族主义,尤其是巴尔干地区被统治的少数民族的极端民族主义,是引发战争的直接原因。哈布斯堡帝国占据的巴尔干地区的塞尔维亚人、罗马尼亚人、捷克人、斯洛伐尼亚人组成各种地下团体,有时候采取恐怖主义手段。例如,引发一战的“萨拉热窝事件”,就是塞尔维亚黑手党以恐怖手段刺杀奥国皇储。二是大国的民族主义德国统一后,社会各阶层民族主义情绪高涨,媒体大肆宣扬“地缘政治学”、“生存空间论”、“人种优劣论”、“武力决定论”等等,其主题是德意志人是最优秀民族,注定对世界起到支配作用。对这种民族主义情绪,政府有意培养,学者也著书立说加以解读,正当化这种疯狂的自命不凡,这是后来纳粹在德国崛起的思想基础。

材料二:1894年法俄缔结同盟,一个重要目的就是对抗三国同盟。1904年英法缔结协定,意在共同对抗德国。1907年英俄缔约,也是为了对付德国。英俄协定,标志着三国协约的建立,和欧洲两大对立的军事集团的形成。这种军事同盟的一大特点就是互相绑架,一旦有事便骑虎难下。同盟国有了举动或者争端,不管是不是正义,不管是否与本国有切身利益关系,都要挺身而出,甚至进行军事动员和出兵作战。可悲的是,这种由训练有素的外交官使出浑身解数搞出的外交安排,成为导致战争的重要因素,其中一个重要原因,就是当时普遍来说,外交活动的宗旨不是为了维护和平,而是为了本国的最大利益,甚至是为了以邻为壑和规划战争。事实证明,这种错误理念主导下的外交,注定造就灾难。

——摘自王江雨《狂热民族主义的悲剧》

(1)依据材料一、二分析第一次世界大战爆发的原因。

(2)依据材料一、二,分析第一次世界大战的爆发对当今世界有何启示。

(15分)【近代社会的民主思想与实践】

人类天生都是自由、平等和独立的,如不得本人的同意,不能把任何人置于这种状态之外,使受制于另一个人的政治权力。任何人放弃其自然自由并受制于公民社会的种种限制的唯一的方法, 是同其他人协议联合组成为一个共同体,以谋他们彼此间的舒适、安全和和平的生活,以便安稳地享受他们的财产并且有更大的保障来防止共同体以外任何人的侵犯。

凡是脱离自然状态而联合成为一个共同体的人们,必须被认为他们把联合成共同体这一目的所 必需的一切权力都交给这个共同体的大多数……只要一致同意联合成为一个政治社会,这一点就能办到,而这种同意,是完全可以作为加入或建立一个国家的个人之间现存的或应该存在的合约的。 因此,开始组织并实际组织成任何政治社会的,不过是一些能够服从大多数而进行结合并组成这种社会的自由人的同意。这样,而且只有这样,才曾或才能创立世界上任何合法的政府。

——摘自洛克《政府论》

(1)根据材料概括洛克的民主思想主张。

(2)根据材料并结合所学知识分析上述思想所产生的影响。