中西文明在交流中相互借鉴,不断发展,彼此影响,推动了社会发展和历史进步。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国宋代时期的科学文化传播到欧洲(“中学西传”),对欧洲产生了重大影响。对此,《全球通史》中写道,中国文明在文化领域到了宋朝达到顶峰,尤其是科学技术取得了至今才得到充分理解的非凡的进展。英国哲学家、科学家弗兰西斯·培根也说:“我们应该注意到这些发明的力量、功效和结果,因为这些大发明改变了整个世界的面貌和状态。”

材料二 从16世纪后期,特别是中国近代前期,西方科学文化不断涌入中国(“西学东渐”),冲击着中国传统文化的正统地位。为此,中国社会不同阶级做出了自己的反应。

材料三 中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。如其心圣人之心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政,虽朝运汽机,夕驰铁路,无害为圣人之徒也。

——张之洞《劝学篇》

材料四 西人立国……育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、火炮、洋轮、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步(艰难勉强地跟着走),常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

——郑观应《盛世危言·自序》

(1)结合所学知识,指出宋元时期科学文化“中学西传”的具体表现。怎样理解“这些大发明改变整个世界的面貌和状态。”?

(2)近代前期,在“西学东渐”的过程中,据材料三、四指出洋务派与早期维新派的“体”“用”观有何不同?根据材料概括近代前期中国人向西方学习的思想历程。

阅读下列材料,请回答问题:

材料一开放强大的文化活力,蓬勃的贸易经济,突破了宋以前京师关于夜市的禁令……店铺、朝廷办事机构与居民住宅错落相间,朝着大街几乎随处可以开设店铺。……坊市制度的崩溃,商业街取代商业区的市,御街两旁“许市人买卖其间”,这些都是前代都市所未有过的经济生活景观。当时开封以经商为业的有二万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有170家,兼具饮食与商品贸易的多种功能,作为商人验看商品质量、商定商品价格、签订契约的场所。……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——冯天瑜主编《中华文化史》

材料二明清时期,江南地区出现了一些城市如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。丝织巨镇盛泽镇,本是荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。南京“织机愈百张”,繁阜喧盛。

——岳麓版高中新课程《历史》必修Ⅱ

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出东京出现“前代都市所未有过的经济生活景观”的表现。并分析其主要原因。

(2)材料二反映出明清时期城市经济有什么新特点?

(3)综合上述材料,简述中国古代城市的发展趋势。

中外历史人物评说

材料

丘处机(1148~1227年),登州(今属山东)人,19岁时投入道教全真派。全真派是当时新出现的一个道教派别,主张兼修儒、释。丘处机潜心研习,成为一方道教领袖。其时黄河南北陷于战乱,全真派徒众剧增,成为蒙古、金、宋竞相争取的对象。

1220年,应成吉思汗之召,丘处机偕弟子西行,历时四年,行程万余里,到达成吉思汗驻跸的雪山(在今中亚地区)。成吉思汗常与他交谈,丘处机“每言欲一天下者,必在乎不嗜杀人。及问为治之方,则对以敬天爱民为本”。成吉思汗深为认同,“命左右书之,且以训诸子”。史载:某日暴雷异常,成吉思汗询问是何预兆,丘处机借此回答说:“人罪莫大于不孝,不孝则不顺乎天,故天威震动以警之。似闻境内不孝者多,陛下宜明天威,以导有众。”成吉思汗采纳了他的建议。

丘处机的弟子李志常撰写了《长春真人西游记》一书,记录了丘处机西行谒见成吉思汗的经历与见闻,流传至今。

--------据《元史》等

(1)根据材料并结合所学知识,简析丘处机的意见被成吉思汗接受的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出丘处机西行的意义。

由于时代、国情的区别,民主呈现出多元化特点,阅读材料,回答问题。材料一雅典公民大会的设置主要经历了梭伦、克里斯提尼和伯里克利的改革。公民大会是全体公民参与城邦事务的政治机构,是雅典唯一的立法机构,以各种方式完全控制着雅典的行政和司法,一切重大问题都只能在公民大会上进行最终决议。

材料二一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——H.科特《欧洲的美国精神》

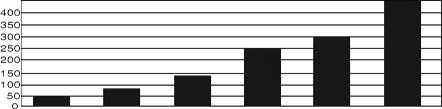

材料三 1832—1884年英国历次议会改革后选民人数变化表( )

)

1832年前 1832年后 1867年前 1867年后 1884年前 1884年后

——(据丁建弘《发达国家的现代化道路——一种历史社会学的研究》)

材料四 《权利法案》载:“凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。未经议会同意,国王不得任意征税,不得任意招募军队及维持常

备军。议会必须定期召开……。”

回答:

(1)概据材料一反映的信息,结合所学知识指出雅典民主的局限性。指出材料二中关于“一个新的种类的新国家”的含义。结合所学知识说明近代美国是怎样维护民主的?

(2)依据材料三并结合所学知识,简要分析19世纪中后期英国选举制度的发展变化及根本原因。有人根据唐代的中央官制断言中国古代已出现了民主制度,请根据材料四及所学知识分析判断该观点是否正确,并说明理由。

民主、进步,是人类社会孜孜不倦的追求。阅读材料,回答问题。

材料一对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步„„(这场)战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜利。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 (中国)不是一个独立的民主的国家,而是一个半殖民地半封建社会的国家,„„在这里,共产党的任务,基本的不是经过长期的合法斗争以进入起义和战争,也不是先占领城市后取乡村,而是走相反的道路。

——毛泽东

材料三从l840年到l949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的„„中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治,使国家民主化——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

(1)材料中的“界碑”是指什么事件?(2分)结合所学知识说明,为什么“对于中国人来说,这场战争是一块界碑。”?(4分)结合所学知识,指出材料二中“相反的道路”是一条怎样的道路?中国走这样一条道路最终取得了怎样的成果?(2分)

(2)近代先进的中国人为了“使国家民主化”做出了很多努力,试举两例说明。(4分)

把课本中的文字知识用图表、材料等多种方式呈现,是一项重要的历史学习技能。阅读下列三幅图片并回答问题。

(1)图一至图三所示中央机构分别确立于哪个朝代?从图一至图二,“相”的权力有什么变化?至图三所处朝代,“相”的命运又如何?

(2)从图一至图三体现了中国古代政治制度的什么趋势?