读故事,悟道理。

愚公移山

太行、王屋两座大山,方圆七百里,高七八千丈。本来在冀州的南部。

北山脚下有个叫愚公的人,年纪将近九十岁了,面对着山居住。愚公苦于山北面道路阻塞,进进出出曲折绕远。于是愚公便召集全家人来商量说:“我和你们尽全力铲平险峻的大山,使它一直通到豫州南部,到达汉水南岸,好吗?”大家纷纷赞同他。愚公的妻子提出疑问说:“凭你的力量,连魁父这座小丘都铲平不了,又能把太行、王屋这两座山怎么样呢?况且把土石放到哪里去呢?”大家纷纷说:“把土石扔到渤海的边上。”愚公于是带领儿子孙子和能挑担子的三个人,凿石挖土,用箕畚( )装土石运到渤海的边上。冬夏换季,才往返一次。

河曲的智叟笑着阻止愚公说:“你真是太不聪明了。凭你残余的岁月剩余的力气,连山上的一根草木都动不了,又能把泥土和石头怎么样呢?”愚公长叹一声说:“你思想顽固到不能通达事理的地步。即使我死了,还有儿子在呀;儿子又生孙子,孙子又生儿子……子子孙孙没有穷尽的,可是山不会增高加大,愁什么挖不平呢?”河曲智叟没有话来回答。

天帝被他的诚心感动,命令夸娥氏的两个儿子背走了两座山。一座放在朔( )方东部,一座放在雍( )州南面。从此,冀州的南部,直到汉水的南岸,没有山冈高地了。

(1)给黑体的字注音。

(2)联系上下文理解词语。

险峻——

通达事理——

(3)课文题目是“愚公移山”,为什么文章一开头不落笔在愚公身上,而是先写“太行、王屋两座大山”?

(4)这段文字中的 和 这两句话与“太行、王屋两座大山,方圆七百里,高七八千丈。”共同说明了愚公移山的艰巨性。

(5)文章中两个人物“愚公”和“智叟”,作者写“智叟”有什么用意?

(6)根据你对短文的理解,说说愚公移山的精神是什么?

填空。

在“唱和”一词中“和”读________。它还有4个读音,分别是(和面)________;(暖和)________;(和了)________;(和平)________。

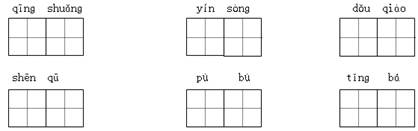

看拼音写词语。

句子训练营。(根据提示,认真做题)

(1)啊,老桥,你如一位德高望重的老人。

这句话运用了________的修辞手法,把”老桥”比喻成“______________”,不但写出了桥的古老,而且也突出了它____________________的品质,充分表达了作者对桥的________。

(2)我脚下长出的根须,深深扎进泥土和岩层;头发长成树冠,胳膊变成树枝,血液变成树的汁液,在年轮里旋转、流淌。

这个是作者走进树林,靠在一棵树上产生的__________。从中,我们真切地感受到作者和树之间的那种“________”的情谊。

根据句意写出词语。

(1)隐蔽、僻静的小路。 ( )

(2)一个人做了诗或词,其他的人相应作答。( )

(3)道德高尚,名望很大。 ( )

(4)水波忽明忽暗的样子。 ( )

(5)很感兴趣地谈论。 ( )

看拼音,写词语。

(1)胡锦涛主席受美国的yāo qǐnɡ( )到美国进行访问。

(2)春天,我国西南部地区大旱,连黄果树pù bù( )都几乎断流。

(3)我看着那dǒu qiào( )的石壁,心里不由得发颤。

(4)人们记住旭日阳刚不是因为他们的健硕的shēn qū( ),而是那感人的歌曲——《春天里》,这首歌唱出了他们的心声。