美国学者吉尔伯特·罗兹曼在《中国的现代化》中说:“中国共产党人是在20世纪的民族主义和反对帝国主义的气氛中成长起来的,它强调反对强权,与弱小、不发达的‘农村’国家为伍,反对‘城市’国家。”该论断

| A.认为中国革命应走“农村包围城市”道路 |

| B.反映了20世纪中外交往的全貌 |

| C.反映了新中国一定时期的外交策略 |

| D.表明新中国奉行与第三世界结盟的政策 |

牛顿在其《原理》序言中阐述了他探讨自然现象的方法:“从运动现象来研究自然力,而后从这些力去论证其他现象。”自《原理》问世300以来,我们已经见证了牛顿研究方法的罕见的成功。这说明牛顿的方法与理论

| A.可适用于解释和预见部分自然现象 |

| B.体现出实验与数学计算结合的特征 |

| C.在实践中被证明它的实际价值有限 |

| D.足以解释自然界中的各种物理现象 |

下图是1985年拍摄于云南的照片《集市上的缝纫摊》。解读合理的是

| A.东部和中西部经济发展的不平衡 |

| B.人力缝纫机成为家庭最重要财产 |

| C.服装等生活必需品实行配额供应 |

| D.个体经营与市场经济的逐步兴起 |

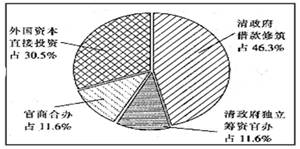

在1896年至1911年间,中国新建铁路9002余公里,增长迅速,其资本构成见下图。对此理解正确的是()

①中国交通运输体现了半殖民地特征

②清政府重视铁路交通事业

③外国资本投资交通运输是一种资本输出形式

④民间资本投资铁路的没有任何限制

| A.①② | B.①②③ |

| C.①②④ | D.②③④ |

下表是抗战时期,中日双方报刊上登载的部分战役中日方伤亡情况的统计数据

| 战役名 |

中方统计 |

日方统计 |

| 平型关战役 |

歼灭日军1000余人 |

亡167人,伤94人 |

| 武汉会战 |

毙伤日军20万余人 |

自身伤亡3万余人,因病减员6.7万余人 |

| 徐州会战 |

毙伤日军5万余人 |

伤亡3.2万余人 |

| 百团大战 |

毙伤日军2万余人、伪军5000余人,俘日军280余人、伪军1.8万余人 |

亡302人,伤1719入,皇协军(伪军)伤亡失踪1202人 |

根据这些数据,可以得出的不正确结论是

A.国民政府正面战场发挥了巨大作用

B.中日双方伤亡比反映中日综合国力悬殊

C.双方开展激烈的宣传攻势

D.八路军是抗战的中流砥柱是错误的

马克垚在《世界文明史》中说:“l8世纪中叶以后,华夏文明日益感受到从西方基督教文明中崛起的现代工业文明的咄咄逼人的压力……迫使中华文明不得不经常地在‘生存或灭亡’之间彷徨……西方文明赢得世界是依靠它运用有组织的暴力优势,这在两个强势文明的猛烈撞击中表现得尤为充分。”对此解释不正确的是

| A.西方工业文明冲击中华文明的手段比较单一 |

| B.“文明的撞击”是指工业文明与农业文明的碰撞 |

| C.西方工业文明的发展和扩张是近代中华文明压力的来源 |

| D.西方工业文明的冲击给中国既带来了压力也带来了动力 |