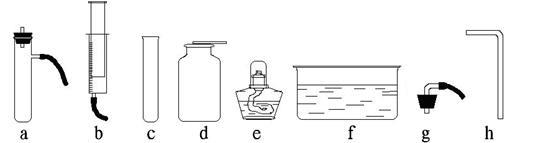

(15分)以下是化学实验室内几种常用的实验装置,请回答:

(1)写出图中标号仪器的名称:①___________②____________ (2)某同学用A、C装置制取并收集一瓶氧气,试管中所放化学药品是____________,棉花的作用是_______________________,采用排水集气法收集氧气的原因是____________________________。收集好的氧气应 (填“正或倒”)放在桌面上。写出该反应的文字表达式 。

(2)某同学用A、C装置制取并收集一瓶氧气,试管中所放化学药品是____________,棉花的作用是_______________________,采用排水集气法收集氧气的原因是____________________________。收集好的氧气应 (填“正或倒”)放在桌面上。写出该反应的文字表达式 。

(3)若采用B装置制取氧气时,锥形瓶中放入的物质是_________________,长颈漏斗中加入的物质是_______________,写出该反应的文字表达式 ,用D装置排空气法收集氧气时,气体应从___________(填a或b)管通入

(4)实验室用无水醋酸钠固体和固体碱石灰加热制取甲烷气体。甲烷的密度比空气小,不溶于水。制取甲烷的发生装置可以选用 (填字母),用D收集甲烷气体时气体从 (填a或b)导管进入。

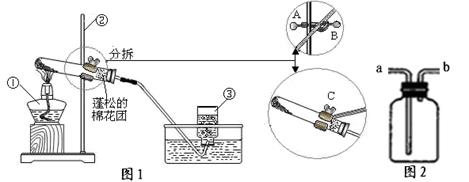

利用下列仪器进行实验(所有装置的气密性都已检查完毕)

(1)把过氧化氢溶液缓缓加入盛有二氧化锰的容器中制取并收集氧气,完成该实验你所选用的仪器有 (填字母)。写出发生反应的文字表达式式 。这种方法与“把二氧化锰加入盛有过氧化氢溶液的试管中制氧气”相比有 的优点。

(2)某同学继续探究“红砖粉末是否也可以作过氧化氢分解的催化剂?”实验步骤和现象如下:

①他分别向两支试管中加入等质量等溶质质量分数的过氧化氢溶液,向其中一支试管加入一药匙红砖粉末,然后将两支试管中的气体导出通入水中比较产生气泡的快慢,发现加入红砖粉末的试管中反应较快。

②将反应较快的试管内固体过滤出来,洗涤、烘干、称量。

③用称量后的固体重复步骤①的实验,现象与步骤①完全相同。

试回答:步骤①中他除了选用试管外还用到上面列出的仪器有 (填字母)。步骤③的实验目的是 。该学生认为通过上述实验已证明红砖粉末可以作过氧化氢分解反应的催化剂,但老师认为该同学的实验还缺少一个关键步骤,请指出来 。可以用注射器代替的仪器是: 和

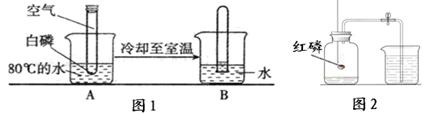

2010年江西省某市化学实验操作考察的实验之一是“高锰酸钾制取氧气”。现摘录某同学的实验过程如下:

①选择适当仪器,组装成如图1所示的实验装置;

②检查装置气密性,装置气密性良好;

③向集气瓶中加水,并倒置于盛有水的水槽中,集气瓶底部出现气泡;

④将药品平铺于干燥试管底部,在导管口放置蓬松的棉花团,塞上橡皮塞,固定于铁架台上;

⑤点燃酒精灯加热,待导管口有气泡产生,立即用集气瓶进行收集;

⑥气体收集完毕,用毛玻璃片将集气瓶口盖好,从水中取出并正放在桌面上;

⑦先熄灭酒精灯,后将导管从水槽中取出;请回答下列问题:

(1)写出标有序号的仪器的名称① ;② ;③ ;

(2)欲调整试管高度,应调节图中A、B、C哪个旋钮: ;

(3)步骤②的操作与观察到的现象是: ;若装置无破损,加热一段时间后,观察到高锰酸钾已大量分解,但导管口仍未产生明显气泡,可能的原因是 ;

(4)上述实验步骤中,可能导致集气瓶中收集的氧气不纯净(水蒸气不计)的是 ;(填序号)

(5)步骤⑦中的操作,可能引起 ;

(6)有一名同学欲用图2装置排空气法收集氧气,则氧气应从导管口 通入,验证此装置是否收集满氧气的方法为 。

某同学做了如图1、2实验(装置气不漏气,白磷达40℃燃烧)。整个实验如下:

(1)写出A试管中发生反应的现象 ;

(2)待试管冷却至室温,在水中取下胶塞,试管中液面上升(如图B所示)。请用理化知识解释试管中液面上升的原因 ;

(3)完成图1实验你可得出的结论是 ;

(4)用 图2测定空气中氧气含量低于1/5的原因可能有 、 ;

(5)写出用图1比图2完成空气中氧气含量测定的一个优点 。

仿照示例,任选两种物质,分别写出它们的一个性质和与之对应的用途:

| 物质 |

性质 |

用途 |

| 例:氢气 |

可燃性 |

清洁、环保的高能燃料 |

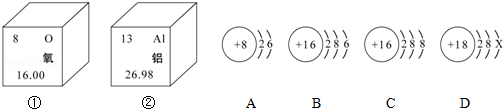

下图中①、②为氧元素、铝元素在元素周期表中的信息示意图,A、B、C、D是四种粒子的结构示意图.

(1)氧元素属于 元素(填“金属”或“非金属”);铝元素的质子数是 .

(2)C粒子属于 (填“原子”、“阴离子”或“阳离子”);若D为原子,则ⅹ= .

(3)A、B、C、D中属于同种元素的是 (填序号).

(4)A粒子的化学性质与B、C、D中哪一种粒子的化学性质相似 (填序号).

(5)B粒子容易 ,(填“失去”或“得到”)电子,在此过程中发生 变化,理由是: