阅读材料,回答相关问题。(共24分)

材料一 阅读下列表格:

表1 1851年至1913年德国在校大学生人数统计表

| 年份 |

1851年 |

1855年 |

1913年 |

| 在校大学生 |

12400人 |

16760人 |

77484人,每万人中有大学生学历的为11.3人 |

表2 1801年至1900年英国、法国、德国取得的重要科技成果

| 国家 |

英国 |

法国 |

德国 |

| 重要科技成果(个) |

198 |

219 |

356 |

——据潘迦华《论19世纪德国的教育改革》编制

材料二 美国历史学家平森认为,直到1870年至1900年,德国的工业发展才形成一股真正的洪流,把这种发展速度的加快叫做“革命”是适当的。德国正是在这期间从一个以农业为主的国家转变为以工业为主的国家……一些作为“未来”工业时代标志的新兴工业,像电气工业、化学工业、光学工业等,得到最早的开发和扶持。……德国的综合国力很快赶上和超过英国和法国,成为仅次于美国的科技化工业强国。

——丁建弘《德国通史》

材料三 德国是一个大师辈出的国度,拥有人类文明史上众多灿若星辰的思想家、科学家、文学家和艺术家,马克思、恩格斯、爱因斯坦、普朗克、歌德、贝多芬等无一不是响彻云霄的伟人。

——网络资料改编

材料四 联邦德国的国民生产总值先后于1959年和1960年超过法国和英国,年平均增长率为2.5%。在20世纪中第三次跃居为资本主义世界第二号经济大国,只是到1968年被日本赶上。联邦德国外贸总额在1953年超过法国,1954年超过加拿大,1962年超过英国,成为仅次于美国的资本主义第二贸易大国。黄金储备在1948年仅有3亿美元,到1970年增加到124亿美元,占资本主义世界的15.2%,超过美国,跃居世界首位。

——徐聪《德国经济持续增长是实力和政策的双重效应》

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪下半期至20世纪初的德国科技教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述1870年后德国经济发生的变化并分析经济原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,试写出除马克思、恩格斯之外的另两位具有突出成就的德国思想家,并评价其在思想史上的地位。

(4)根据材料四和所学知识,指出二战后联邦德国经济飞速发展、迅速赶超所有西欧资本主义国家的主要原因。(6分)

(5)根据以上材料和所学知识,谈谈你从19世纪下半期至20世纪初、二战后德国的经济发展中得到的启示。(2分)

阅读下列材料,回答问题。

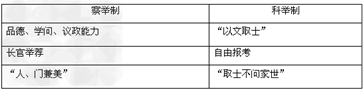

材料一表

——据张帆《中国古代简史》制表

材料二、自甲午以后,诏设学堂谕屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。

——两广总督陶模《图存四策折》(1901年)

(1)根据所学知识,用一句话概括“察举制”的内涵。根据材料一,结合所学知识,指出相比于察举制,科举制有哪些变化?(5分)

(2)结合所学知识概述科举制的积极作用。(4分)

(3)概括材料二的主要观点,结合所学知识指出该观点提出的原因。(5分)

阅读下列材料:

材料一、昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。

——《左传·昭公二十八年》

材料二、(楚庄王十六年,公元前598年)伐陈,杀夏征舒。征舒弑其君,故杀之也。已破陈,即县之。(秦惠文王十三年,公元前312年)攻楚汉中,取地六百里,置汉中郡。

--------《史记》

材料三、秦有天下,裂都会而为郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄图,都六合之上游,摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料四、中统、至元间……嫌于外重,改为某处行中书省。凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

--------《元史·百官志》

请回答:

(1)根据材料一,指出西周分封诸侯的主要对象及其特点。

(2)根据材料二,提炼出相关的历史信息。

(3)材料三、四分别反映了我国古代的哪些政治制度?这些制度对中国历史的发展有何共同影响?

(4)综合上述材料,概括我国古代地方行政管理制度演变的特点。

(15分)【中外历史人物评说】

材料 1865年至1877年,在俄英的幕后支持下,中亚浩罕汗国派阿古柏侵八新疆,史称“阿古柏之乱”。且俄国又乘乱出兵侵占伊犁,使新疆危机雪上加霜。对此,权倾朝鲜的三朝重臣李鸿章认为,新疆乃化外之地,茫茫沙漠,赤地千里,土地瘠薄,人烟稀少。收复只会拖累国家财政,并且有伤与俄国人的“和气”。左宗棠力争:天山南北两路粮产丰富,瓜果累累,牛羊遍野,牧马成群;煤、铁、金、银、玉石藏量极为丰富;所谓千里荒漠,实为聚宝之盆。并且不收复新疆,将使国家军事安全严重受损,还容易纵容外国人得寸进尺!终于清廷让他统兵出征,他命人抬棺行军,以示死战决,心。

1976年,左宗棠率清军分三路进入新疆。他采取“先北后南,缓进速战”的正确方针,先收复了乌鲁木齐及周围地区,然后攻占吐鲁番,打开了通向南疆的门户。清军得到新疆当地各族人民的支持和拥护。进军南疆时,当地各族人民纷纷拿起武器,加入战斗,痛击阿古柏军队。1878年,除伊犁以外,新疆重新回到祖国的怀抱

一一摘编自网易:《收复中国六分之一国土的将军左宗棠》

(1)根据材料概括李鸿章和左宗棠在收复新疆问题上不同的态度。

(2)依据材料并结合所学知识,分析左宗棠能够收复新疆的原因。(9分)

【20也纪的战争与和平】

材料立国之后相当长久的一个历史时期中,美国外交政策所奉行的是由国父华盛顿所确立的孤立主义原则。华盛顿在其著名的《告别词》中就新生的美利坚合众国的外交政策提出下述基本原则:

(一)要将美国建成自由进步的伟大国家,最为重要的是应该排除对某些个别国家托永久且根深蒂回的反感,而对另一些国家则又有感情上的依附;

(二)为了保卫美国的安全,自由的美国人民必须对外国势力的阴谋诡计和影响有清醒的头脑,因为历史和经验证明,外国势力是共和政府最致命的敌人之一,

(三)美国应该与外国发展商务关系,但是却要避免与它们发生政治联系,不要与任何外国建立永久的联盟,……

(四)由于欧洲有一套与美国无关、或者关系非常微小的根本利益。因此美国不能通过人为的纽带,牵连进欧洲的政局变换中去,或者卷进与欧洲为友或为敌的那些通常的结合和冲突中去;

(五)美国独处一方,远离他国,这种地理住置允许并促使美国能推行一条独特的外交路线,使好战国家不能从美国获得好处,也不敢轻易冒险向美国挑衅,美国因此可以在正义的指引下,依照自己的利益,在和平和战争问题上做出自己的抉择。。

——摘自李庆余《美国外交史——往往从独立战争至2004年》

(1)依据材料概括华盛顿孤立主义的特点。

(2)依据材料并结合所学知识,分析华盛顿孤立主义形成的背景。

【历史上重大改革回眸】有学者认为清末新政在假维新中有真改革。阅读材料,回答问题。

材料 1901年1月,慈禧太后发布上谕:“……盖不易者,三纲五常,昭然如日星之照世。而可变者,令甲令乙,不妨如琴瑟之改弦。”

1901年,清政府令各省裁汰原有旧军,“精选若干营,分为常备、续备、巡警等军,一律操习新式枪炮,认真训练”。1903年,清政府设立练兵处,庆亲王奕劻为总理大臣。1904年,练兵处会同兵部奏定《新军营制饷章》、《陆军学堂办法》以选派陆军学生出洋游学章程。

1903年9月,清政府设立了商部,由皇亲贵族载振任尚书,掌管商务和工矿铁路等事。商部成立后,先后颁行了《奖励公司章程》、《商人通例》、《公司法》、《破产律》、《奖给商勋章程》等。

1901年以后,清政府多次选派和奖励青年和官员出国留学。1905年,清政府决定废除科举制。同年12月,清政府又谕令设立学部,作为管理全国教育的最高行政机构。

——陈旭麓《中国近代史》

(1)结合材料及所学知识,分析清政府实施新政的时代背景。

(2)结合材料及所学知识,你如何理解清末新政“假维新中有真改革”?